第1回

省エネ性能を証明しなければ確認済証の発行が受けられない

2025年4月、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、建築物省エネ法)の改正とともに建築基準法が改正されました。これによる変更点の中から、賃貸事業に関わるポイントを説明していきます。

建築物省エネ法の改正に伴う、

建築基準法の改正

2022年に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、「温室効果ガス削減」と「脱炭素」のために建築物省エネ法および建築基準法が改正された。

建築物省エネ法強化の理由

欧州連合(EU)域内では、コストをかけて脱炭素の取り組みが進められています。そして環境に配慮せず炭素排出を行い、ローコストで生産したものが域内に入らないよう、「炭素国境調整措置(CBAM:国境炭素税)」を導入しています。日本のような「環境規制の緩い国」からの輸入品に対して、高率の関税をかけることを定めているのです。

今回の改正には、今後輸出などに甚大な影響が出る前に、日本国内の環境保護の対策基準も海外に合わせていこうという意図が見受けられます。

ZEHでないと新築できなくなる

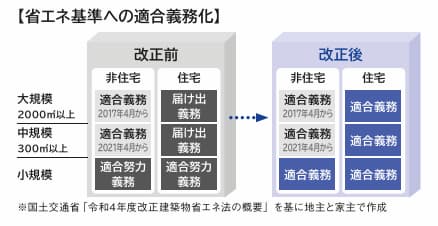

そもそも建築基準法は建築物の安全を守ることや衛生状態を良くすることが主目的で、省エネが主役となる法改正は初めてです。具体的には、これまで300㎡以上の物件(住宅)にのみ、省エネ性能を計算して届け出が義務付けられていたところ、4月以降に着工するすべての建築物で省エネ基準に適合しなければ、確認済証の発行ができなくなりました。

この基準は徐々に引き上げられる予定で、日本政府は30年までに新築住宅のすべてをZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)にすることを目標としています。

ZEHとは何か、それは省エネ性能が向上した建物です。ZEHでは外壁や屋根、基礎部分から逃げていく熱量を、ソーラーパネルでつくり出す電力によりプラスマイナスゼロにすることで実質「エネルギーを消費しない」こととされています。

国や各自治体などの補助でさまざまなメニューが用意されており、法改正当初はこれらを利用してコストアップ分を緩和することが可能ですが、ZEHが普及するにつれ、補助は減額されていく予定です。

コスト増には助成の活用で対抗

省エネ性能を高めるためには、特に熱の逃げやすいドアや窓に高い性能が求められます。高価なサッシを利用したり、二重窓に変えたりすると、コストがかかります。

ただし、法改正直後は、基準も緩く設定されているようです。改正法による「仕様基準」を使用して確認申請を行う場合には窓面積の計算が不要になるため、現段階の省エネ水準においては大幅なコストアップを避けられそうです。しかし、この水準はだんだん強化されていくことになっています。

賃貸経営を考えると、コスト面では法改正は逆風でしょう。そこで、家主も活用できる助成金は大きな助けになると考えます。

共同住宅では環境省による「集合住宅の省CO2化促進事業」の実施。東京都では「東京ゼロエミ住宅」として助成を行っており、住宅金融支援機構(東京都文京区)の「まちづくり融資」の中にも「子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資」があります。制度は多く、毎年基準が変わるため、よく調べてしっかり助成金を獲得していきたいところです。

木造の基準は緩和

木材は成長過程で炭素を吸収していることから、建築資材としては省エネ性能の高い材料です。このため政府は木材の利用促進を目指しています。

これまでマンションで一般的な「耐火建築物」においては、階段をすべて木造にすることができませんでした。(木材に被覆材を何重にも巻いて耐火木造とした場合は可能)

今回の法改正において「メゾネット」内部の造作を、階段も含めて木造にすることが可能になりました。例えば、5階建ての4~5階をオーナー住宅として吹き抜けで使う場合、内部階段を木材で作ることが可能です。

また大規模な建物を所有するオーナーにのみ関係のある事柄ですが、3000㎡以上の大規模建築物全体を木造化することも可能になるといった改正も行われています。

ZEHとは「省エネ性能の高い建物」のことで、建物の「外皮」から熱が逃げにくくなっています。それと同時に、ソーラーパネルにより電力をつくり出すことでエネルギー消費量と同等のエネルギーを生み出します。

「外皮」とは各住戸を囲む6面(上下東西南北)を意味しており、アパート・マンションで見れば、中部屋は外皮が外気や地盤に接していないため、熱が逃げにくいです。そして角部屋や最上階・最下階は、中間階よりも熱が逃げやすいです。

またドアや窓の開口部は外壁ほど断熱性が高くないので、断熱性能を高くするにはよりコストがかさみます。しかし住戸全体の省エネ性能を上げるには、壁、床、窓、ドアから熱を逃がさないようにすることが大切です。

一級建築士事務所 向井建築設計事務所(東京都江戸川区)

向井一郎所長(56)

賃貸アパート・マンション専門の設計事務所を経営。土地探しから企画・設計、監理まで全段階で建築主に寄り添う1級建築士。設備設計1級建築士の資格も保有している。入居者募集にも積極的に関与し、募集用の図面作成、完成写真の提供などで家賃と入居率のアップに協力。

(2025年 5月号掲載)