第5回 地主に借地権の優先的な買い取り権が発生する場合

【相 談】

借地人が「借地権を売りたい」といってきたので、借地権譲渡の承諾を拒否したところ、借地人は裁判所に「借地権譲渡の借地非訟」を申し立てました。駅前の貸地で、隣は地主である私が経営する駐車場です。貸地を返してもらい、駐車場と一体の敷地にしてビルを建てたいのですが、どのように対処すればいいですか?

【回 答】

借地非訟の手続きの中で、地主の先買権の行使をすることで、地主が優先的に買い取ることができます。ただし、裁判所が命じる買い取り価格は高額になってしまいます。

借地権譲渡の借地非訟では地主の申し出で買い取り可

第3回で、例外的に、地主が借地権を優先的に買い取ることができる権利が発生する場合があると説明しました。

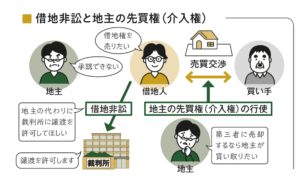

地主が借地権譲渡の承諾を拒否した場合、借地人は地方裁判所に「地主が借地権の譲渡を拒否しているので、裁判所が地主に代わって借地権譲渡を承諾する決定を出してほしい」との申立て(借地借家法第19条による借地権譲渡の借地非訟)をすることができます。

しかし、借地人からこの借地権譲渡の借地非訟が起こされた場合に限り、地主は、この借地非訟の手続きの中で「借地を第三者に売るならば、地主側で買いたい」という申し出(地主の先買権・介入権の行使)をすることができます。(借地借家法第19条第3項)

ちなみに「介入権」と呼ばれるのは、借地人と、借地の買主との売買取引に地主が介入して、買主に優先して買い取ることができる権利だからです。

ただ、地主がこの先買権を行使すると、売買価格は裁判所(鑑定委員会)が決めることになり、借地権の理論的な価格にほぼ近いものになってしまいます。

地主と借地人の間で借地を巡るトラブル(借地権の譲渡、借地の条件変更、借地上の建物の増改築などを地主が認めないなど)が起きた際に、借地人が裁判所に、地主に代わって許可することを求める手続き。

先買権を行使すると 借地権価格は高額になる

借地権の売買価格は、実務上では、理論的な計算価格の約半額で取引されます。理論的な計算価格とは、例えば、更地価格が1坪100万円の住宅地で、借地権割合が6割であれば、借地権価格は60万円です。実務上は、その約半額の30万円程度になります。

ところが、地主が先買権を行使した場合、裁判所が命ずる買い取り価格は、前述の理論的な計算価格(先の例では1坪60万円)に近い金額になってしまいます。なお借地人が地主に支払うべき譲渡承諾料分(借地権価格の1割)は、地主が買い取るときには、その分を値引きした売買代金が提示されます。

つまり、損得勘定からいえば、借地人の借地権譲渡の借地非訟が申し立てられた後、地主の先買権を行使して裁判所に買い取り額を決めてもらうと、結局、地主が損をすることになってしまいます。

停止条件付き契約締結後は借地人と直接売買できない

今回の相談のような駅前の貸地で、隣には地主が経営する駐車場があり、この貸地を返してもらった後に一体の敷地にしてビルを建てたいという特殊な事情があるなら、損をしたとしても積極的に買い取るべきです。

もちろんその前に、借地人が借地権を売りたいと許可を求めてきた時点で、「今の買い手より多少高い値段で買い取る。建物もそのまま引き渡してくれれば、地主側で解体する」と地主から提案し、借地非訟の手続きにならないうちに買い取ることをおすすめします。

ただ、借地人が地主に「借地権譲渡を許可してほしい」といってきた時点で、借地人がすでに買い手と「停止条件付き借地権売買契約」を締結してしまい、地主に売りたくても売れない状態になっていることもあります。この観点から私は、地主から借地人に、「買い手と契約を締結する前に地主に買い取らせてくれないか」と打診することをおすすめしています。

なお借地人と買い手との間で単純な売買契約ではなく「停止条件付き」にするのは、地主の譲渡承諾は「売買前に取得する」必要があり、地主の譲渡承諾取得前に売買契約を締結してしまうと、「無断譲渡」(契約違反)になってしまうからです。そのため「借地権売買契約書は作成するが、地主の譲渡承諾がなされるまで、売買契約の効力は停止しておく」という、「停止条件付き」契約にしておく必要があります。

停止条件付きなので、売買としての効力は発生していなくても、売主となる現借地人は裁判所の許可を取得して条件を整え、売買契約の効力を発生させる義務を負っています。従って、「停止条件付き借地権売買契約」が締結されてしまった場合には、借地人は任意に地主に借地権を売ることはできず、借地非訟手続きの中で、地主が先買権行使により借地権を買い手に優先して取得する以外、方法がありません。

地主が先買権を行使した場合には、法律上地主に認められた優先買い取り権なので、停止条件付き借地権売買契約の売主となる借地人は、買い手に対する契約違反にはなりません。

弁護士法人立川・及川・野竹法律事務所(横浜市)

代表弁護士 立川正雄

1952年生まれ。77年、弁護士資格取得。80年、法律事務所開業。多数の宅建業者・建設事業者の顧問先を持ち、実務に即したアドバイス・実務処理を行う。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の顧問弁護士、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員なども務め、宅建業者向け講演会を40年以上にわたり開催。講演・執筆など、多方面で活動する。

(2025年 5月号掲載)