<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>

都市の新たなイノベーション

『オンリーワンのチャレンジで、都市の新時代を創るひとたち』

不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。

当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は、ツーリズムによる地域活性化のプロフェッショナルとして登壇したアーチ・ヒーロー北海道の高橋幸博氏の講演をレポートする。

ARCH(北海道倶知安町) 代表取締役 高橋 幸博 氏

ニセコとサイクルツーリズム:地域を活性化する新たな挑戦

北海道の虻田郡倶知安町(くっちゃんちょう)はあまり知られていないかもしれませんが、同じ郡のニセコ町はスキー場で有名です。私は倶知安町で外国人向けの観光事業、特にスキーの受け入れと夏のサイクリングツアーガイドの会社を運営しています。

元々は土木技術職として地元の美唄市で公務員を3年務めました。その後、民間に転職し、世界20カ国を旅する中で、都市や農村デザイン、スキーリゾートを徹底的に視察しました。倶知安町へ移住後、冬だけでなく夏にもニセコエリア(ニセコ町・倶知安町・蘭越町、以下ニセコ)に観光客を呼び込むために、サイクルツーリズムを推進。長期滞在の観光客をターゲットにし、冬はスキー、夏はサイクリングで地域を活性化させています。

高付加価値なサイクルツーリズム:アマチュアレーサーが集う場所へ

2017年に自転車活用推進法が制定され、観光における自転車の活用も国をあげて推進されています。サイクリングレースが開催されると、アマチュアの富裕層たちが100万円以上もする自転車で参加します。中には400万円や500万円を超える自転車もあります。ニセコでは11年間、参加者が1000人から1500人規模のレースを続けてきました。そして、2年後には3000人規模のチャンピオンシップのレースが開催されることが決まりました。私は行政と民間の強みを生かして魅力あるイベントをつくり上げることが大切だと考えていますが、10年かけてコツコツと計画を進めてきたからこそ、観光やインフラの価値も上げることができたのです。

インバウンド観光の未来

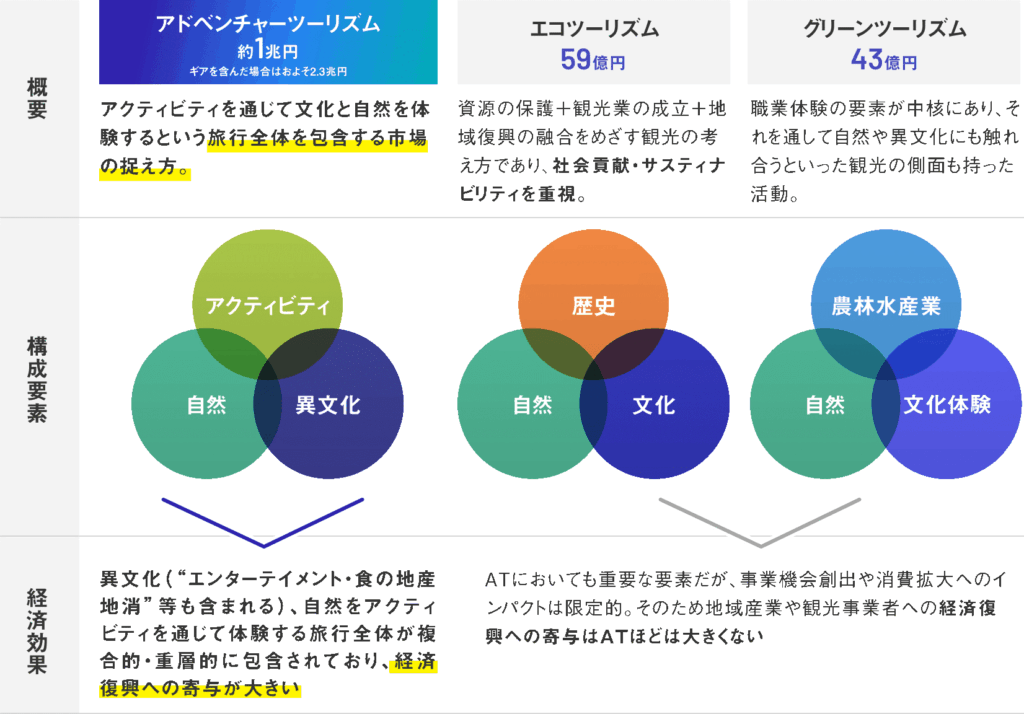

新型コロナウイルス禍が明け、円安の影響もありインバウンド(訪日外国人)が回復しています。私が地域活性化の核として特に重視しているのが、アドベンチャーツーリズム(AT)です。ATは「アクティビティ、自然、文化体験の3要素のうち、2つ以上で構成される旅行」と定義されており、高付加価値で持続可能な観光モデルとして非常に優れていると考えています。サイクリングもその要素を含んでいますが、ニセコはまさにATの成功事例です。

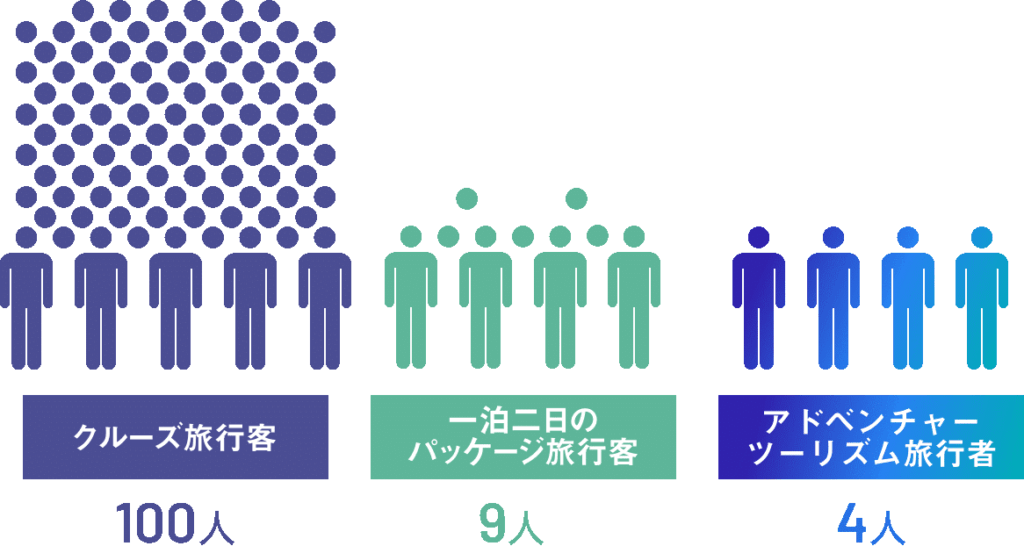

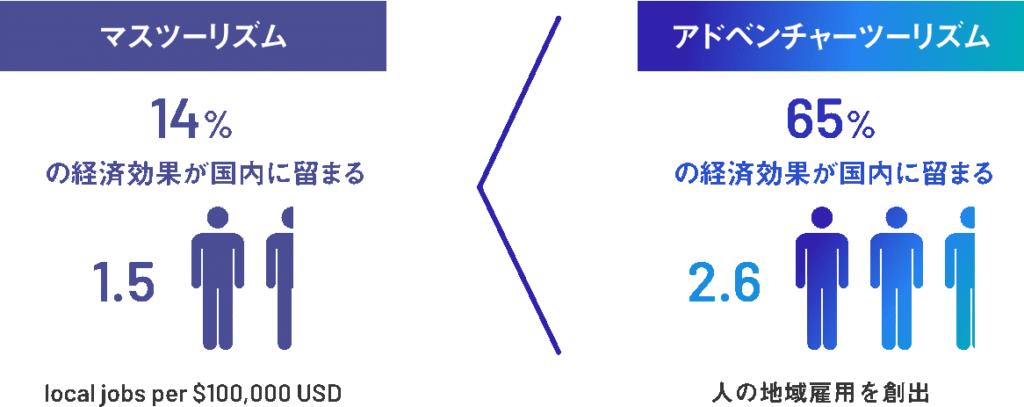

例えば、1万米ドルの経済効果を生み出すには、マスツーリズム(団体旅行やパッケージツアー、クルーズなど)では100人の来訪が必要ですが、ATではわずか4人の来訪で達成することができます。さらに、マスツーリズムでは消費額のうち地域に残る経済効果はわずか14%であるのに対し、ATの場合には実に65%が地域に残るという調査結果が出ています。雇用創出効果もATのほうが1.7倍大きいことが確認されており、ATは環境へのインパクトを抑えながら地域に大きな経済効果をもたらす、稼げる観光モデルなのです。

ニセコの事例がこれを証明しています。ニセコでは、主に5泊以上の長期滞在をする海外のスキー客をターゲットにしています。彼らはライフスタイルにお金と時間をかける嗜好家です。リピーターとなり、究極的な質と単価が見合った高バランスのサービスを求めます。そして彼らの消費行動は地域に直結しており、世界の投資家・ハイエンド層と日本のアクティビティコンテンツをつなぐ窓口となっているのが「NISEKO」です。冬季にはツアーガイドだけで60億円もの市場が生まれており、まさにATがもたらす経済効果の典型と言えます。

海外では、各スキーインストラクター・ガイドが数十人規模のツアー客を抱えることが当たり前です。SNSやメールを使いながら現地でフォローアップを行い、ツアー客との関係を維持しています。

ニセコのように600人のインストラクター・ガイドが働いているマーケットは非常に稀です。ニセコ町が人口6000人、倶知安町が1万6000人、合計2万2000人しかいない地域に、冬季は4000人の外国人スタッフが住み込み、通年でも1500人規模の外国人が住んでいます。インターナショナルスクールも札幌から誘致し、子どもたちの教育を支えています。スキースクールではガイド1人当たり1日10万円の売上があり、600人のガイドが100日間稼働することで60億円の市場規模になります。

私は、冬だけでなく夏もニセコに顧客を呼び込むために「ニセコサイクルツーリズムマスタープラン」を作成しました。これにより、滞在型観光としての基礎ビジョンを構築し、多くの観光事業者が夏期のニセコを売る基盤をつくることができました。私のコンセプトは「Local to Locals」(地元から地元の人へ)です。全国各地の地方自治体や事業者と連携し、サイクリングツアーの受け入れを推進しています。単なるプロモーションではなく、「受け入れ観光商品の磨き上げ」が機能することを目指しているのです。

PRに予算を使ってばかりで、顧客目線で「どうしたら来てくれるのか」をリサーチしたり、自ら情報を発信しキャッシュポイントを増やしたりする「実践力」が民間事業者に不足していると感じています。

私は、顧客やビジネスのニーズを捉え、信頼関係を構築できる国際的なガイドの育成が、海外と地方を結ぶ鍵だと考えています。彼らはリピーターの獲得、ツアーセールス、新規事業誘発、地域創生、国際的ブランド構築など、多岐にわたる重要なプロジェクトとミッションに寄与できる存在です。ニセコでは、海外のサービスや雇用形態(例えば、数カ月仕事をして数カ月休む、高い日給など)をそのまま取り入れることで、多くのガイドが活躍しています。

(写真はイメージです)

地域の価値をあげていく:信頼関係と持続可能な街づくり

ニセコモデルは成功を収めていますが、課題がないわけではありません。例えば、宿泊ベッド数(1万2500床)に対しレストラン席数(2500席)が圧倒的に不足しており、夕食を食べる場所が見つかりにくいという問題が発生しています。これに対し、キッチンカー誘致や予約システムの改善、スーパーマーケットでの自炊推奨などの対策を講じています。

持続可能な地域発展には、「滞在型観光」+「インバウンド」、そして「DMO (観光地域づくり法人)とDMC (観光地域づくり法人)」+「地域事業者」の連携が不可欠です。地域に残された資源(ソフト・ハード)を最大限に活用し、世界から来る観光客や投資家を皆で満足させるためには、まず「相互を知ること」が重要です。

単に観光客数を増やすだけでなく、客単価や価値を下げないブランディングが重要であり、地域のローカライズされた魅力を磨き上げつつ、地方の人と企業がグローバル化に取り組むべきだと考えています。地方経済の向上を目指すなら、観光を通じたビジョンづくりが不可欠です。行政もオーバーツーリズムを防ぐために調査を実施したり、委員会やルールを設けたりしていくことが重要です。将来的に地域の自治体は再編成される可能性があり、持続可能な街づくりが求められています。

観光庁や新聞で報じられる「入り込み数」といった数字に惑わされないでください。大切なのは、「数」ではなく「価値」を上げて磨き込むことです。これは何年も継続することで、「いいところだ」という評価につながり、単価も上昇します。

観光客が単なる消費者ではなく、やがて投資家となる可能性を秘めるという視点は、地域経済の持続的な成長への示唆に富んでいます。観光客を単なる一時的な訪問者で終わらせず、「関係人口」として地域との「関係値」を築く。そして「継続」させることで、リピーターや最終的な投資家へとつなげ、経済効果を最大化するサイクルにすることが大切です。

自分の地元や日本を、海外のハイエンド層が「いいね!」と言ってくれるような魅力的な場所にするために、知恵を絞り行動を起こしてみてください。地域経済の活性化、土地の価値づくり、新規事業の誘致、そして何よりも「コトづくり」を通じて、持続可能な地域社会を築いていくことが私の使命だと感じています。私はこれからも、地方と世界をつなぐ「アーチ」をかけ続けたいと思っています。皆さんの挑戦を、心から応援しています。

(2025年7月公開)

関連記事↓

電子版:不動産再生学講座 第4講:空き家の価値創造