- HOME

- コラム

- 建築家が教える法令改正

- 工夫すれば助成金アップも目指せる断熱性能

<<建築家が教える法令改正 第5回>>

省エネ住宅に欠かせない断熱性能 工夫すれば助成金アップも目指せる

人にも環境にも優しい省エネルギー住宅。法令改正で注目が集まっています。対応するためにはコストがかかりますが、助成金の制度を活用することも可能です。その申請時に知っておくとためになる断熱性能について説明します。

省エネ住宅の助成制度もさまざま、申請の際には断熱性能の証明が必要に

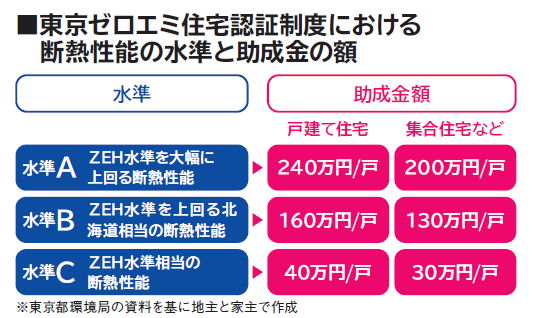

例えば、東京都の「東京ゼロエミ住宅認証制度」では、住宅の断熱性能や省エネ性能を証明することで、集合住宅で1戸あたり最大200万円の助成金を受け取ることができる。その際、計算方法によって認定される水準が変わることに気を付けたい。

東京都の省エネ住宅助成制度

4月の法改正により、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が強化されました。そのため、建物を新築する際には省エネ基準適合の証明が必要となり、今後ますます建築物における省エネ性能への意識が高まることでしょう。

「省エネ性能が高い家」を建てるためには、具体的にどのようなことに気を付ければいいのでしょうか。今回は、全国で最も省エネ住宅への助成率が高い制度だと思われる「東京ゼロエミ住宅認証制度」の断熱基準を例に、建物の断熱性能について考えます。

この制度では、AからCまで三つの認証水準が設定されており、省エネ住宅として一番高い性能だと認められているのが水準Aです。どういった規定を使用して断熱性能や省エネ性能を証明したのかによって認定水準が変わり、助成金の額にも違いが出ます。集合住宅の場合、25年度では1戸あたり30万円から200万円となっています。

外皮計算で確認する断熱性能

建物の断熱性能は、基本的に「外皮計算」によって確認します。「外皮」とは、一つの住宅の表面積となる部分のことです。各住戸を囲む6面(上下・東西南北)を指し、共同住宅の場合は、これに隣や上下階の住戸との間の壁や床も加わります。

この断熱性能の確認には、連載の第2回で説明した「仕様基準」も使用することができます。しかし仕様基準で申請した場合、東京ゼロエミ住宅認証制度においては、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)水準相当の断熱性能とされる一番低い水準Cに該当します。仕様基準を使うと窓を大きくできる、数を増やせるなどメリットはありますが、認められる断熱性能は下がります。

より多くの助成が受けられる水準AやBを狙うためには、外皮から逃げる熱の量を規定に従って計算することが必要になります。すべての窓・ドアの面積を算出し、外壁にある開口部がどれだけあるか確認するのです。

基準を知り評価を上げる

しかし、この正式な省エネ計算(外皮計算)の中には、実は現実に即していないものも現時点ではいくつかあります。そのうちの一つが、内廊下は外廊下と同じ扱いになるというものです。

内廊下があれば風雨にさらされず、猛暑や厳寒の時期でも負担なく帰宅することができ、快適です。しかし、現在の計算方法では、内廊下は外廊下と同じように「吹きさらしの完全な外部として、住戸の熱が逃げ放題の空間」とされ、断熱性能が認められません。

階段室と廊下がつながっている内廊下型マンションであれば、以下のような方法で解決することが可能です。建物の最上階で冷房、そして最下階で暖房ができるように、エアコンをそれぞれ1台ずつ設置します。そうするとすべての階の廊下を「居室同様に空調が完備された空間」と見なすことが可能になり、廊下部分へ熱の逃げる量はゼロとして計算できるようになります。

またエントランスホールも、何も対応しないままだと、断熱性能の計算時に不利です。ホールの真上にある住戸では、その床部分が「床下が吹きさらしの過酷な空間」として計算されるためです。しかし、エントランスホールに1台エアコンを設置すれば、内廊下と同様に、居室と同じ扱いの空間として計算することが可能になります。

基準を詳しく知ることで、省エネ評価を上げることができます。東京ゼロエミ住宅においては、集合住宅で1戸あたりの助成金が最大200万円にもなります。

助成の申請を行う際には、こういった点を思い出してもらえればと思います。

窓が多いと快適な住まいになります。しかし、断熱性能を考えると、窓は不利。例えば、東京で集合住宅(木造・鉄骨造)を建設する際の基準では、必要とされる省エネ基準を最低限クリアする性能を持った窓を使用した場合、その熱の伝わりやすさを示す熱貫流率は4.7。一方で外壁の断熱材の熱貫流率は0.92です。つまり、窓を設けるとその面積の分だけ、外壁よりも5倍近く熱が外に逃げていくということになります。

そして、窓を少なくするほど建築コストは下がり、省エネ性が上がって助成金を多く受け取れることになるのです。実際に住宅メーカーから、窓を減らした設計の提案を受けたというケースも散見されています。

しかし、入居者の快適性への配慮は、家主にとって大切なことではないでしょうか。

一級建築士事務所 向井建築設計事務所(東京都江戸川区)

向井一郎所長(57)

賃貸アパート・マンション専門の設計事務所を経営。土地探しから企画・設計、監理まで全段階で建築主に寄り添う1級建築士。設備設計1級建築士の資格も保有している。入居者募集にも積極的に関与し、募集用の図面作成、完成写真の提供などで家賃と入居率のアップに協力。

(2025年 9月号掲載)