第10回 借地と底地の等価交換(その2)

【相 談】

私は地主でたくさんの土地を貸しています。前回の連載で、借地と底地の等価交換なら当面は譲渡所得税がかからない特例があると知り、積極的に利用したいと考えました。借地人に「等価交換しよう」と持ちかけてスムーズに話をまとめるには、どうしたらいいでしょうか?

【回 答】

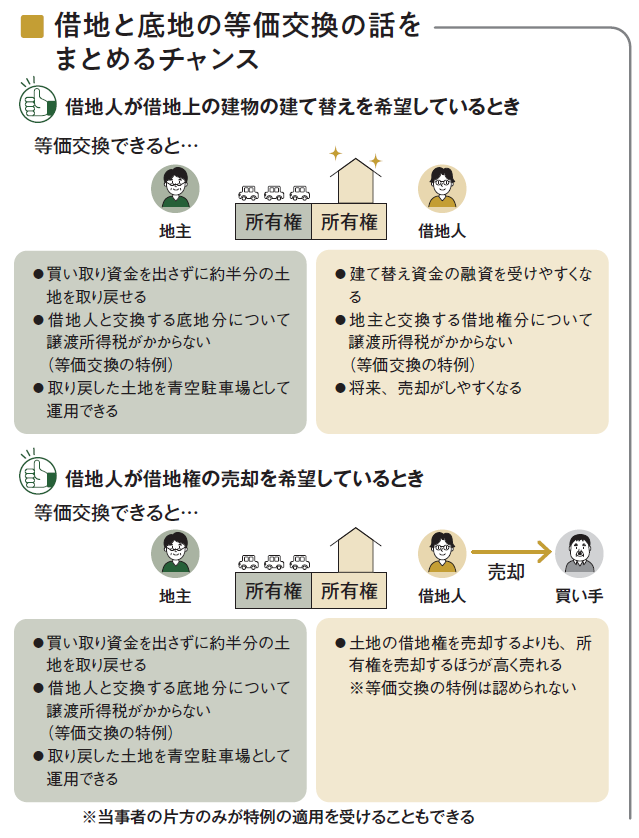

等価交換の話がまとまるチャンスはそう多くありません。借地人との間で等価交換がまとまりやすい場合をあらかじめ勉強しておき、チャンスを生かす努力が必要です。

建て替え希望のときが好機 別の所有地との交換もできる

借地と底地の等価交換のチャンスが、どのような場合にあるのかを解説します。

まず借地が広く、その土地を半々にしても地主・借地人共に取得した土地を使うことができるような場合は話がまとまりやすいです。場所にもよりますが、借地が60坪以上あるならば、それを半々にしてもお互いに30坪を使えます。これは交換が可能だと思われます。

一方、借地がそこまで広くない場合にも、それだけで諦める必要はありません。例えば、駅前の20坪の借地と、駅から離れた40坪の地主の所有地との等価交換を提案することもできます。

そして前回の設例のように、借地上の建物が古く、借地人が建物の建て替えを希望しているときが、典型的な等価交換のチャンスです。建物を建て替えるタイミングで、借地を半々にしやすくなります。

さらに借地人としては、借地ではなく所有地になれば、建て替え資金について、土地を担保として融資を受けることが容易になります。

譲渡所得税がかからない等価交換の特例(正確には課税の繰り延べ)は、土地(借地権)と土地(底地)、建物と建物のように、同じ種類の固定資産同士の交換でなければ受けられません。「土地(借地権)+建物」と土地(底地)は等価交換できないため、注意が必要です。

特例を受けるには要件あり 青空駐車場での使用可能

等価交換の特例の適用を受けるためには、交換する資産が、お互いに1年以上所有する固定資産であることが必要です。交換目的で取得した資産では、特例の適用は受けられません。

例えば、地主が借地人から借地を返してもらいたいために、借地人が交換に応じてくれそうな土地を見つけ、その土地を1年以上保有したうえで交換したとしても、等価交換の特例の適用は受けられません。

要するに、交換の特例は、たまたまお互いに持っていた固定資産(長期保有資産)を交換するならば、「従来の固定資産を持ち続けているのと同じような処理(譲渡と認定しない処理)をしても合理的である」と考えられることから、認められた制度なのです。

それに加えて「交換で取得した資産を交換直前の用途と同じ用途に使用する」必要もあります。ただ、この要件を満たすかどうかの判断は難しいものです。

例えば、借地人が居住用建物を建てていた80坪の借地を、地主と借地人が40坪ずつ等価交換するとします。借地人が、所有地となった40坪の土地に自宅を建て替えて住み続けるならば、問題はありません。一方で地主は、交換した40坪の土地に自宅を建てる必要がないということで、駐車場にして貸したいと考えました。この場合に、等価交換の特例の適用を受けられるかが問題になります。

結論としては、駐車場にしても、地主は等価交換の特例を受けられます。青空駐車場はすぐに建物が建てられるため、「交換直前の用途と同じ用途に使用」したと認定してもらえるのです。

借地人が売却希望でも 地主だけで特例受けられる

特例の要件を理解していると、借地人が借地権を売りたいと考えている場合にも、等価交換のチャンスをつくることができます。

例えば、借地人が80坪の借地権を第三者に売却することを希望している場合に、地主から、借地と底地を半々に分け、40坪ずつの所有地とすることを提案します。交換後、借地人が等価交換の特例の適用を受けずに(譲渡所得税を払って)取得した40坪の土地を売却すると、80坪の借地権を売却するよりも高価で売ることができます。

一方で地主は、等価交換の特例の適用を受けて、代金を支払うことなく40坪の土地を取り戻すことができるのです。譲渡所得税を支払う必要もありません。

等価交換の特例は、交換した地主・借地人が「直前の用途と同じ用途で使用」し続けなければ認められませんが、この要件は、交換の当事者それぞれが別個に判断されます。

交換後に、借地人が取得した土地を売却しても、地主が交換で取得した借地を売却しなければ、地主には等価交換の特例が認められるのです。

このように、借地と底地の等価交換は借地人が借地権を高価で売却したいときの一つの手段になります。地主から見れば、等価交換の話をまとめるいいチャンスです。

弁護士法人立川・及川・野竹法律事務所(横浜市)

代表弁護士 立川正雄

1952年生まれ。77年、弁護士資格取得。80年、法律事務所開業。多数の宅建業者・建設事業者の顧問先を持ち、実務に即したアドバイス・実務処理を行う。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の顧問弁護士、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員なども務め、宅建業者向け講演会を40年以上にわたり開催。講演・執筆など、多方面で活動する。

(2025年 10月号掲載)