- HOME

- コラム

- 欧米に学ぶ 土地活用

- 新たな挑戦と資産価値上昇のための仕組みづくり

<<欧米に学ぶ土地活用のスタンダード>>

住宅地経営という新たなる挑戦と

資産価値を上昇させるための仕組みづくり

地主が地主であり続けるために─。その鍵の一つとして、欧米の土地活用手法が現代日本における有効な選択肢となり得ることを伝えてきました。

ただし、9月号までの話で土地の扱いだけを織り込んで、無秩序ないわゆる「日本の住宅」を建てたのでは、元も子もありませんし、「サステナブルな◯◯◯」には到底行き着くことはできません。

また定期借家権を利用し、低価格を売りにした無責任で無作為な住宅地開発では、住宅地の熟成による資産価値の上昇を見込めないばかりか、安普請の住宅は、いずれにせよ30年後にはゴーストタウンもしくは産業廃棄物となってしまいます。それでは地主、住宅購入者の双方にメリットは見いだすことはできません。

この連載では、これまでわが国で広く行われてきた「資産運用」や「土地活用」といった、いわば“ぬれ手で粟あわ”型の手法とは一線を画し、欧米で長い歴史と実績に裏打ちされた「住宅地経営」という新たなアプローチを紹介しています。日本ではまだ耳慣れないこの考え方を通じて、地主の皆さまには、単なる一時的な収益にとどまらず、住宅購入者と双方にとって持続可能かつ相互に利益をもたらす、新しい土地活用の可能性に目を向けてほしいと考えています。

本連載を通じて、これからの時代に本当に求められる土地活用とは何かを問い直し、資産の本質的な価値に目を向ける一助となることを願っています。

資産価値を向上させるために

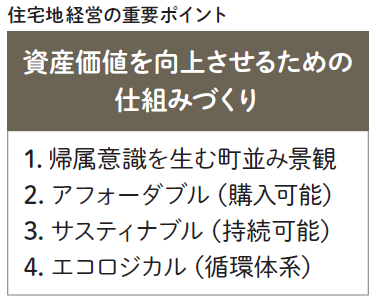

さて、前述の住宅地経営を進めていくにあたって、特に重要となるのが、この後に説明する住宅地全体の資産価値を向上させるための仕組みづくりです。

ここでは、大きく四つのカテゴリーに分類していますが、いずれも欠かすことのできない、相互に連動した要素となっています。

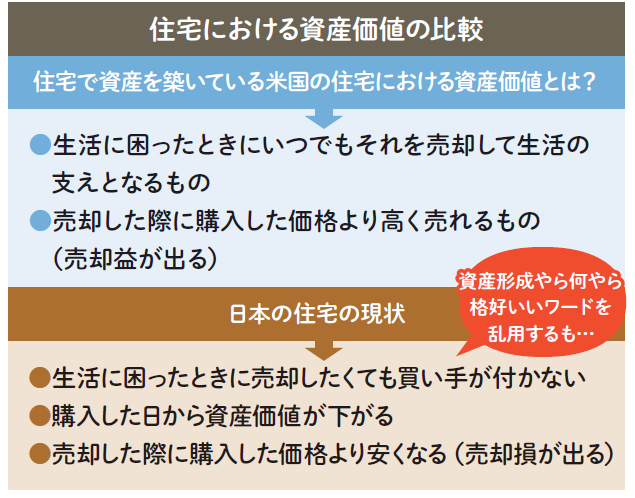

まずはその前段階として「資産価値」について、欧米と日本の大きな違いを整理します。欧米での資産価値の定義とは、以下の表に記したようなものであり、購入した価格より高く売れるもの(売却益が出る)とされています。

(表)

それに対して、日本の住宅は購入した翌日から資産価値が下がり、購入した価格より高く売れるケースはかなりまれという、世界でも例を見ない悲惨な状態にあります。

まずはこの問題から脱却しなければなりません。

このように日本の住宅の資産価値が下落する理由は「特別注文によるあなたの家族だけの住宅」であることが多く、万人が住める建物ではないことです。またデザインはトレンドに左右され、短期間でその魅力を失ってしまいます。そしてビルダー間の差別化競争によって、近隣同士が相殺し合って(隣より良い家を建てたいなど)、住宅地が美しく調和しないという問題があります。このような状態で帰属意識が生まれる住宅地になるはずもありません。

価格に関しては、住宅の本体以外の費用(営業経費、開発費、広告宣伝費等)を、住宅の価格に大きく反映せざるを得ないため、原価率が極めて低くなっています。

また住宅の建築においては、購入者の利益よりも建設事業者の利益が優先されるケースが多く、建設事業者にとって利益率が高いという観点から材料が選ばれていることもしばしば見受けられます。

その結果、実際には安価な材料費で建設されているにもかかわらず、販売価格が不自然に高く設定され、それが原因で住宅の耐久性にも問題が生じやすいという実情です。

さらに税法上の減価償却の計算方法がそのまま売買価格に影響を与えてしまうのは、先進国の中においても日本だけという特殊な構造があります。

こういった点については、海外からも厳しい指摘を受けています。

次号では、資産価値を向上させるための仕組みづくりの詳細について、一つ一つ紹介していきます。

われわれの文化ではないが、エレガントさに加えてどこか懐かしさを覚える米国の伝統的近隣開発

このような住宅地で育った子どもたちは、帰属意識が芽生え、大人になっても似たような環境を欲するようになる

ボウクス(川崎市)

内海健太郎 代表取締役

1967年、川崎市生まれ。92 年、父が経営する建材卸売事業者の内海資材(現ボウクス)に入社。94 年にキャン’エンタープライゼズ設立。2006 年、内海資材を事業継承し、ボウクスに社名変更。代表取締役に就任し、現在に至る。

(2025年 10月号掲載)