<<老舗企業と不動産>>

【<塚越商事>設立125年、七代続く老舗 「変わり続ける」が家を守る】に続き、時代にマッチした方法での承継を見据える塚越商事の塚越良太社長に話を聞く。

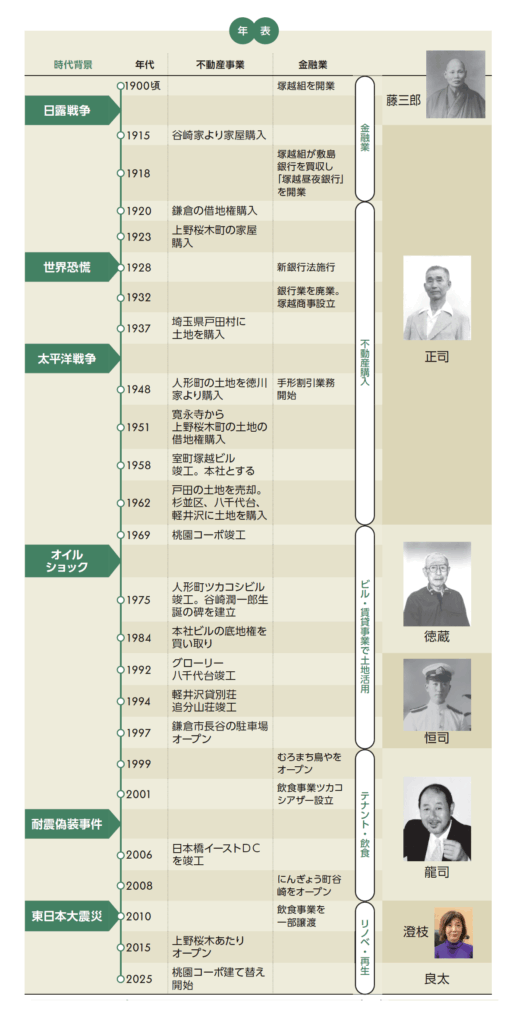

金融事業で財を成す 新法施行で土地購入にシフト

塚越商事は明治初頭の祖業だ。初代塚越藤三郎が東京・日本橋に日掛け金融業「塚越組」を開業したことから始まる。大正への改元までには、横浜や名古屋、京阪神地区にまで支店を広げていたという。

藤三郎の後を継いだ2代目、息子の正司は、1918年に塚越昼夜銀行を開業する。この時、塚越家の金融事業は最も華やかなりし時代を迎えた。だが、28年に新たな銀行法が施行されたことが引き金となり、新銀行法による資格を有さない塚越昼夜銀行は整理の対象となった。

- ▲塚越昼夜銀行の店舗写真

- ▲かつての本社ビル前にて塚越商事の社員たち

「遅かれ早かれ、銀行は廃業だ」。そう考えた2代目は、本業の金融事業では銀行業務から手形割引事業にシフトする一方で、初代と共に培った潤沢な資金を用いて土地の購入を開始したという。

「現在当社が保有する土地はすべてこの時代に購入されたものです」(良太社長)。現在の塚越家が安泰でいられる理由は、先祖の先見の明のおかげともいえる。

37年には、埼玉県戸田村に土地を購入。戸田土地区画整備組合から購入した広大な土地では25人もの小作人を抱え、果樹園や畑として耕作させた。その後も2代目は、都内に続けて土地を購入していった。地主であった徳川家からは人形町の土地を、上野の寛永寺からは桜木町の土地を購入した。

▲かつてはブロック塀に囲まれた古家だった

太平洋戦争の混乱期を乗り越え、経済成長が始まりだした61年には、戸田村の土地を売却し、東京都杉並区、千葉県八千代市、そして長野県軽井沢の土地に組み換えた。土地の取得は、特定のエリアに集中することをしなかった。これが結果的に、次の世代で賃貸事業を営む上で上手なリスク回避につながったといえる。

金融事業の先行きを案じる 不動産事業へのシフトを開始

1970~80年代にかけて、正司の息子、3代目徳蔵の時代に塚越家は、さらに不動産賃貸事業の展開を果たした。本業の金融事業では、主に商業手形の割引を行い、経営は安定していたが、時代の先を読み家業の先細りを懸念した3代目は所有する土地を活用し、賃貸物件を建てていくことを決めた。

69年、杉並区にRC造4階建て19戸の「桃園コーポ」を、続いて75年にはRC造8階建ての「人形町ツカコシビル」を竣工した。同ビルは、現在の塚越商事の賃料収入の大きな部分を占めるビルだが、竣工当時はテナント付けに苦労した物件だった。当時、オイルショックのあおりを受けて、日本経済が冷え込んでいたためだ。

▲人形町ツカコシビルは賃貸事業の屋台骨だ

ワンフロアは150~186㎡の広さがあったため、テナントはなかなか決まらず、思い描いていたようには賃料が入らない状態が続いた。

「徳蔵とその弟の恒司は、一晩中事務所に張り付いて、いつ入居希望の電話がかかってきても対応できるようにしていたそうです」(良太社長)

結果、苦労をしながらも次第にテナントを獲得していった。

80年代後半、日本全体がバブル経済に沸く中、塚越商事もその例に漏れず、不動産の購入の話が持ちかけられた。だが、3代目徳蔵、そしてその後を継いだ4代目の恒司は狂乱の時代に踊らされることなく、所有する土地の活用のみを考えた。

92年に鉄骨造3階建ての賃貸住宅「グローリー八千代台」を竣工。97年、鎌倉市の長谷寺の目の前に所有していた土地を駐車場として整備し、経営を開始した。こうして2代目が購入した土地を活用し、3代目と4代目によって塚越商事の不動産事業の礎が築かれた。

(2025年10月号掲載)

次の記事↓

<塚越商事>再生と建て替えに着手