<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ 第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>

ニュータウン再生から始まる新世代のまちづくり

『いにしえのニュータウンから、新たなニュータウンを創るひとたち』

不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。

当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は、国土交通省の「まちなか再生支援事業」に採択された「ひのさと暮らしLABO」を手掛ける吉田啓助氏の講演をレポートする。

株式会社大凧(福岡県宗像市) 代表取締役 吉田啓助氏

成熟社会で「今あるもの」を活かす哲学

私は1978年に生まれ、千葉大学で都市環境デザインを学び、社会人になってからはグロービス経営大学院でも経営学を修めました。現在は、愛着のある福岡県宗像市と千葉県市川市で2拠点生活を送っています。

私たちが今直面している日本社会は「少子高齢化&成熟社会」です。これまでの開発の時代は、「今あるものを壊して、新しく何かをつくる」ことが主流でした。しかし、これからはそれでは立ち行かない。「今あるものを活かし、その魅力を再発見し価値を高める」といった発想への転換が不可欠だと感じています。

特に私自身が住んでいる場所もそうですが、日の里団地のような古い団地は当時、非常に安価で売買され「再生は絶対無理だ」と言われ続けてきました。団地に住む人間として、自分の住まいや地域が否定され続けることに抵抗があり、「この今ある魅力を生かしてどうやってビジネスを組み立てられるのか」ということを深く考え始めました。

地域らしさを具体的に形にし、持続可能な事業としていくためのキーワードは「DNA=地域理解と地域愛」、「経営」、「情報発信」の3つだと考えています。

ポートランドから学んだ「まちのDNA」

私の地域経営の考え方の根幹は、2012年に訪れたアメリカ・オレゴン州のポートランドでの学びにあります。ポートランドは「全米で最も環境にやさしい都市」「自転車通勤に適した都市」、そして「出産に適した都市」として高い評価を受けています。

私はそこで、多くの人たちが自分たちの街を形づくる「まちのDNA」として非常に誇りを持って語る姿に感銘を受けました。特に印象的だったのは、彼らが「ロサンゼルスはゴールドラッシュでお金を求めた人が集まったが、私たちは生活の質(QOL)を大事にするために残った」と語ることです。

パシフィック ノースウェスト芸術大学(PNCA)の学長の言葉を借りて、私はポートランドに息づく7つのDNAを明文化しました。その中には「与えられたものを活かす力」や「都市生活のQOL追及(コミュニティーの形成)」、そして「競争だけでなく協力して事を成す」といったキーワードがあります。

例えば「都市生活のQOL追及」では、行政が介入し、多様なコミュニティーを形成するために民間デベロッパーに対してアパートメントの一定割合を低所得者向けの部屋にすることを義務付けたり、1階をカフェにして住民交流を促進する仕掛けを作らせたりしています。また行政(役所のビル)と同じビルに95の自治会と7つの連合会が入居し、お互いの情報共有や相互学習がスムーズに行える仕組みも整っていました。住民が主体的に街づくりに関われるよう、行政が仕組みで支援しているのです。

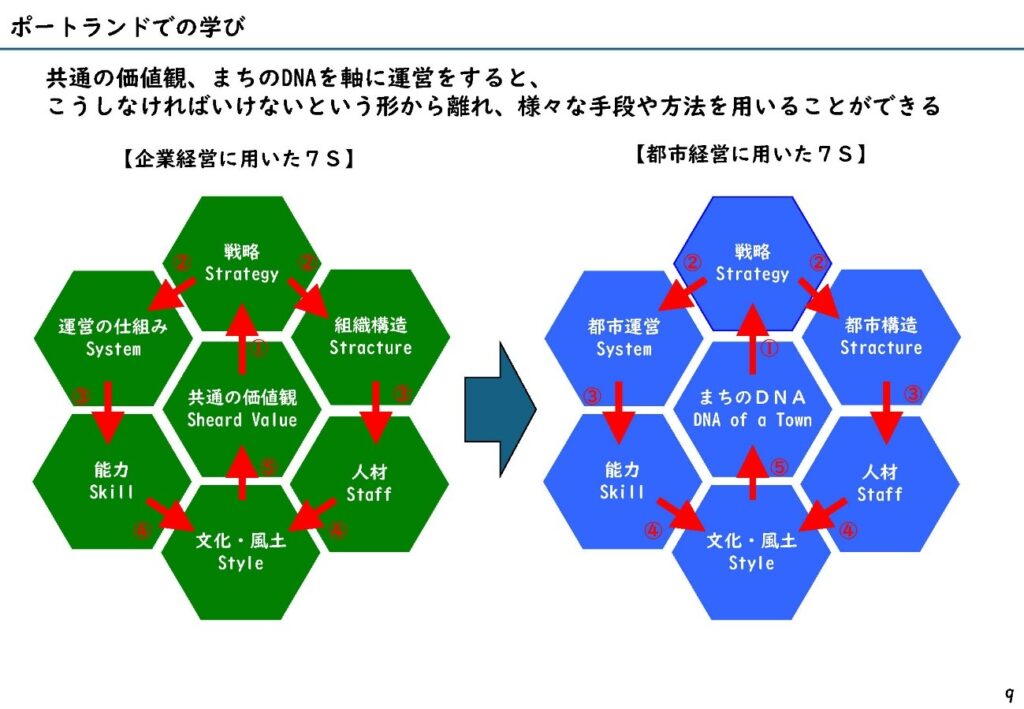

企業経営のフレームワークを都市経営へ

私は、経営学で用いられる「7S」フレームワーク(※1)を都市経営に応用しました。その中心に「まちのDNA」を据えます。その地域に根付く考え方、生活、発展の歴史といったものを中心軸に置くことで「こうしなければいけない」という固定的な形から離れ、地域の強みや特徴を活かした多様な戦略(産業、教育、地域連携など)や都市運営(行政・地域・民間の連携)が可能になると考えたのです。

この視点から宗像市や日の里団地のDNAを見たとき、「寛容性」「自然の恵みを活かす」「互譲互助」の3つのキーワードが浮かび上がってきました。

宗像市は海も山も豊かで、人々はのんびりと助け合いながら暮らしてきた歴史があります。このDNAが表面化するような取り組みこそが、地域住民に受け入れられやすく、持続性を持つと信じました。

(※1)7sのフレームワークとは:アメリカに本社がある世界有数の経営コンサルティング企業であるマッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱する、組織が特定の戦略を実行できるかどうかを分析する手法のこと。構成要素は、ハード面の3s[Strategy(戦略)、Structure(組織構造)、System(システム)]と、ソフト面の4s[Staff(人材)、Style(組織風土)、Skills(能力・スキル)、Shared value(共通の価値観)]。

「漏れバケツ」をふさぐ

日の里団地の再生を考えるうえで、私は地域経済の視点を重視しました。それが「漏れバケツ理論」です。いくら地域外から収入(水)が入っても、生活に必要なエネルギーや食料品を地域外から調達(漏れ)していれば、地域内にお金は貯まらず、いつまで経っても潤いません。

例えば、宗像大島の漁師さんが漁で稼いだお金が、外資系スーパーのような地域外企業での大量消費によって流出してしまう現状があります。

この流出を防ぎ、地域内経済を循環させる必要があります。同団地ではこの考えに基づき、宗像産の野菜を使った「おばんざいランチ」を提供するコミュニティーカフェ「みどりtoゆかり」や、宗像産の大麦を使うクラフトビール事業「さとのBEER」を展開しました。これは、地域の資源を活用し、地域の人が消費するという流れを生み出すための施策です。これにより、団地の活動が団地のためだけでなく、地域全体の経済を潤す結果につながることを目指しました。

フラットな信頼関係でつながる組織運営の新しい形

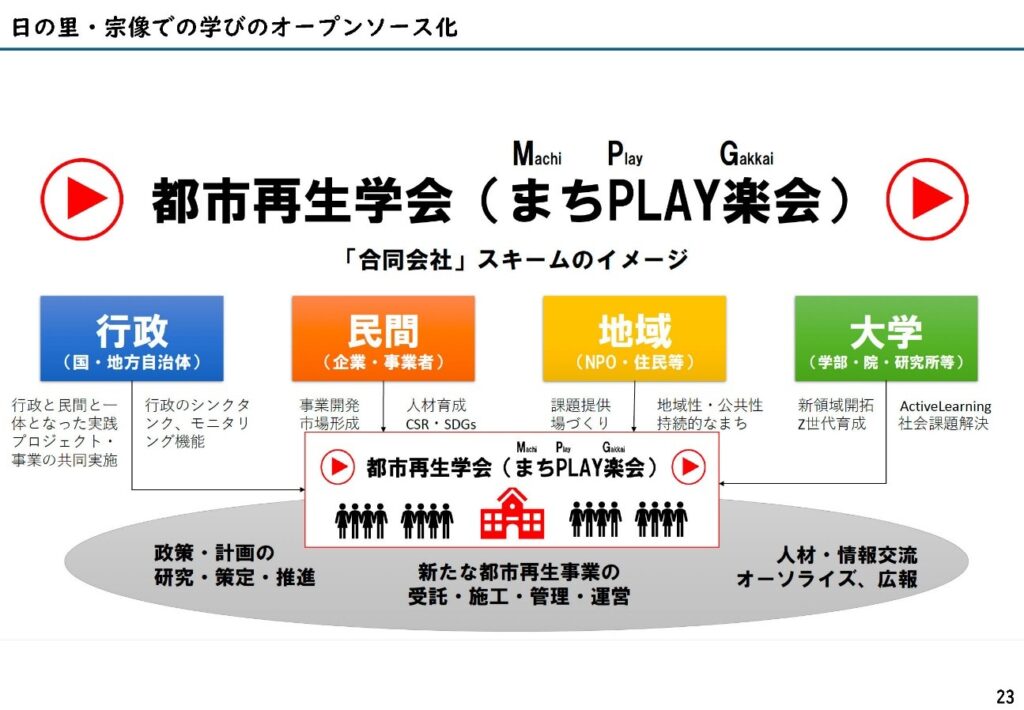

日の里団地・宗像市でのプロジェクト運営は、これまでの日本の流れとは逆のことが起こっているとよく言われます。行政や大企業が動かすのではなく、私たち民間や住民の動きに行政や大きな組織が連携してくれているのです。

私たちの活動の面白い点は、強固な組織(ストラクチャー)がないことです。組織運営にほとんどお金をかけず、信頼関係に基づいて、プロジェクトベースでフラットにつながっています。例えば、住宅系のプロジェクトが立ち上がれば貢献できそうな企業やNPOが協力し、事業が回ることでみんなが利益を得る、という仕組みです。

私が大切にしているのは「自分が理解していない活動を許容する」ことです。理解が追いついていないなら「後で理解が追いつけばいい」と、変なことでなければどんどんやってもらうという信頼関係によりさまざまなプロジェクトが動いています。

この新しい組織形態と、宗像市のDNAである「寛容性」「自然の恵みを活かす」「互譲互助」の精神が結びつくことで、地域に受け入れられやすいプロジェクトが次々と生まれています。今後は、ハード事業だけでなくソフト事業も回っていけば、その街らしい、豊かな生活が見えるプロジェクトが必ず生まれると信じています。

寝に帰ってくる場所から、事業を創りにやってくる場所へ

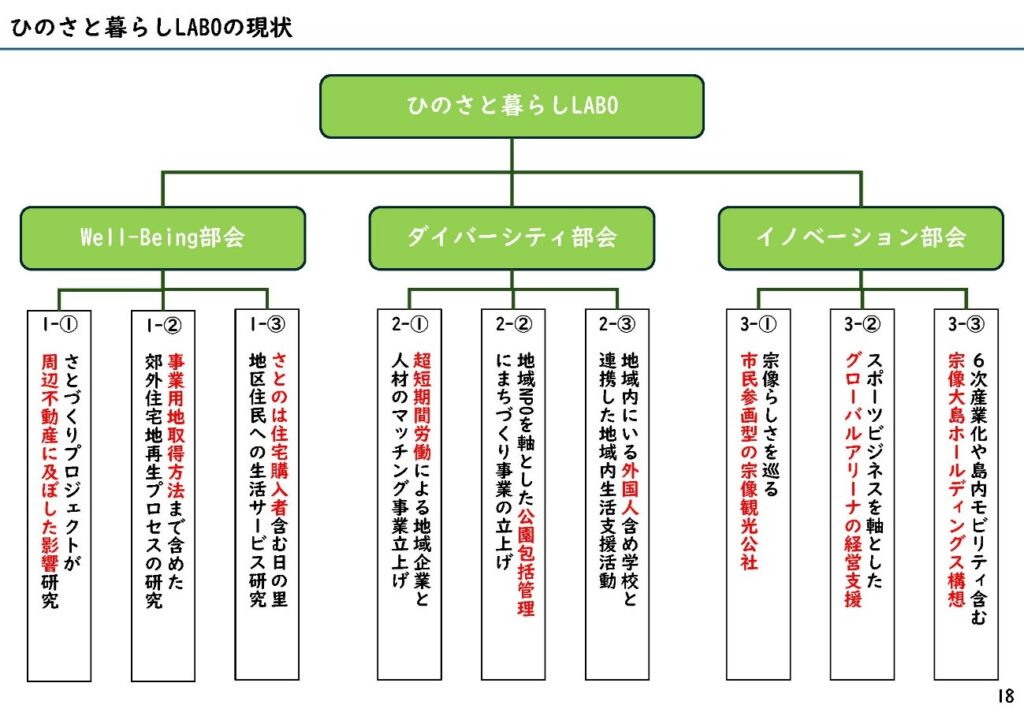

現在、私たちは国交省の「まちなか再生支援事業」にも採択された「ひのさと暮らしLABO(ラボ)」という新しいプロジェクトを始動させています。

目標は、日の里団地を福岡都市圏の中で捉え直したうえで街全体をリノベーションすることで「寝に帰ってくる場所から、事業を創りにやってくる場」へと変革し、社会問題となりつつあるニュータウンの課題を研究・実践するためのビジョンを策定することです。

LABOは3つの部会で構成されています。

ひとつ目はウェルビーイング部会。相場より3割も高い価格で日の里団地の戸建住宅を購入した住民の人々を研究対象にしています。彼らがなぜ、駅から遠く、この価格帯の場所を選んで生活しているのか。彼らの「ここに住むことで得られる幸せな時間」や「期待感」といった価値(ウェルビーイング)を研究し、この再生モデルの再現性を探ります。

ふたつ目はダイバーシティ部会。農村、漁村、新興住宅地という多様な都市構造を持つ宗像市にいる多彩な人材(外国人を含む)が地域内で活躍できる仕組みを構築します。例えば、超短時間労働での企業と人材のマッチングや公園管理を地域住民が担うことで、地域での雇用と関わりを創出しています。

そして3つ目がイノベーション部会。地域の資産を活かした事業創出を目指します。日の里団地、世界遺産の大島、民設民営のグローバルアリーナといった磨かれていなかった地域資源を、都市人材とマッチングさせ、新しい事業を創造しています。

地域再生の成功は、「まちのDNA」という土台の上に、地域住民の「やってみたい」を形にするソフト事業、そしてハード事業が順番に乗ることで実現します。九州、そして宗像市には、市民が主体の街づくりができる土壌が整っていると確信しています。

(2025年10月公開)