不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一般社団法人不動産ビジネス専門家協会(東京都千代田区)。所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第13回 共有ビルにおける問題点・課題と解決方法

私は事務所・店舗ビルの管理・運営に長く関わってきました。その経験から、ビルを所有する人に最初に伝えたいことは「所有するビルが共有状態であるならば、一刻も早くその状態を解消すべき」ということです。

共有には2パターンある

ビルの共有には、共同事業によるものと相続によるものの2パターンがあります。主に都市部でスケールメリットを出すために、隣接する複数の土地所有者が自らの土地を提供して、共同で一棟のビルを建築するケースが、共同事業です。この場合、区分所有になる場合もあります。組合事業方式などで行われる再開発ビルなども、一種の共同事業だといえるでしょう。

もう一つは、親が単独名義で建築したビルが、相続により複数の相続人の所有となるケースです。配偶者と子ども、あるいは兄弟姉妹で共有となります。

問題起きやすい相続による共有

共同事業として建築し管理・運営されているビルは、もともと共同事業・共同経営を行う前提で造られています。そのため、通常の管理・運営に関しては、比較的問題が起きづらいと思われます。

一方で、相続により共有になってしまったビルは、そもそも共同事業を行うつもりではなかった人たちが、共同経営をしなくてはならない立場に置かれてしまった状態です。これは、やはり問題が起きやすくなります。

相続によるビル共有で「経営の失敗」となった事例

【例1】

父親が自分の店舗を経営していた場所に、元の事業を辞めて、事務所・店舗ビルを建築。ビルオーナーとなった。その後父親が他界し、娘2人がビルを相続。ビル管理会社を入れて、それぞれの夫がフォローして運営を続けていた。ところが娘の一人が病気がちになったことからビルの稼働率が下がり気味に。共有での運営に不安を感じ、共同で売却することとなった。

【例2】

父親が自宅兼店舗・事務所ビルを建てたが、他界後に相続がうまくまとまらないまま、二次相続が発生した。相続人となった兄弟・親類間の仲が悪く、裁判所で遺産分割調停を続けている。そのためビルのメンテナンスがほとんどできていない。

相続により共有となったビルの問題点・課題としては、

● 運営に関わる意思決定に時間がかかる(相続人が自分の仕事を持っていてビル運営に時間が割けない、事情に疎くどうしていいのかわからないなど)

● 二次相続などが起こると、共有者同士の関係が疎遠になり、共有者間で連絡がつかないこともある

● 共有者同士の仲が悪く、意思決定できない

などが挙げられるでしょう。

ビルの運営に関してスムーズな意思決定や適切な判断ができないことは、イコール「経営の失敗」にほかなりません。その結果、テナントに迷惑がかかり、稼働率が低下する可能性が高くなります。

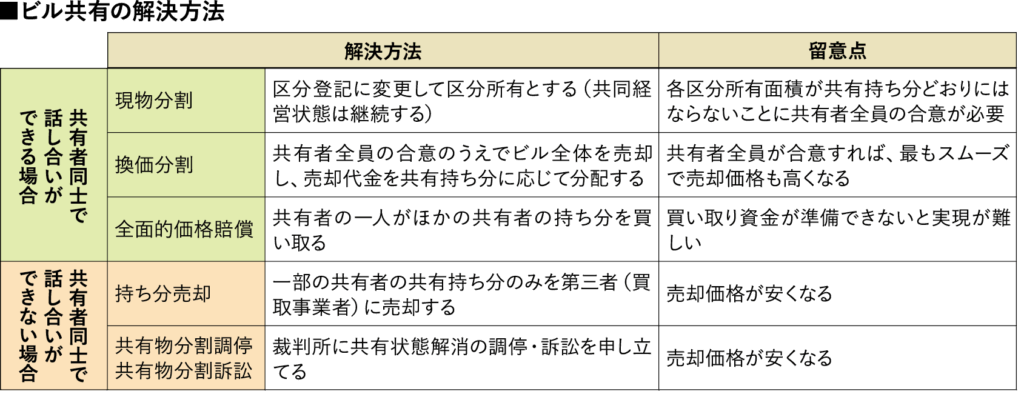

話し合いできる場合の方法

共有者間の関係性が良く、話し合いができる場合には、よりスムーズな解決方法を取ることができます。

■現物分割

土地であれば測量して分筆し、共有者それぞれが単独所有することも、条件が整えば可能です。しかし、ビルの建物を物理的に分割するのは現実的ではありません。区分登記に変更することができ、各者がそれぞれの所有面積に合意できれば、単独で区分所有ができる場合もあるでしょう。ただし、その場合も共同経営という状態は続きます。

■換価分割

共有者全員で合意のうえ、共同で一体的に売却し、売却代金を共有持ち分に応じて分ける方法です。この方法が一番スムーズであり、売却価格もほかの方法に比べて一番高く、望まない共同経営からも解放されます。

■全面的価格賠償

共有者の一人がほかの共有者の持ち分を買い取ることにより、所有権・経営権の一体化を図るものです。この方法は買い取り資金の調達ができない場合、実現が難しくなります。

話し合いができない場合

共有者間の関係性が悪く、話し合いができない場合でも解決方法はあります。ただし、手間や費用がかかることが多いです。

■持ち分売却

共有持ち分のみを売却することが可能です。共有者同士の仲が悪く話し合いで解決が望めないケースでは、一刻も早く共有状態から解放されることを目的として、第三者(主に専門の不動産持ち分買取事業者)に売却するということも多くあります。ただし、共同で一体的に売却するよりも売却価格は低くなります。

■共有物分割調停、共有物分割訴訟

裁判所を通じて共有状態の解消を行う方法です。裁判所に解決方法の提案や判断を仰ぐ形になります。調停の成立や判決が出てしまえば共有状態の解消は確定的なものとなります。しかし、時間と費用がかかることがデメリットとして挙げられます。

相続発生前に対策を

共有状態の解消とは若干趣旨が異なりますが、そもそも共有を問題としないために、あらかじめ資産を管理・運用する法人を設立して、その法人にビルを所有させておくという方法も考えられます。

当該法人によるビル経営をどのような形で行うのか(完全自社運営、AM(アセットマネジメント)/PM(プロパティマネジメント)/BM(ビルマネジメント)の外注など)にもよりますが、個人で共有して共同経営になってしまうよりは、テナントへの対応の継続性はあるでしょうし、相続税対策、株式譲渡益課税などの節税面でも有用となる可能性が高いと思われます。

共有不動産の問題解決や事前の対策については、士業・不動産の専門家に相談することをおすすめします。

今回の解説

日本橋アセットコンサルタント(東京都中央区)

宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター

ファイナンシャルプランナー(AFP)

皆藤 一郎 代表

早稲田大学卒業後、住友不動産で住宅・商業施設・公益施設の複合再開発、分譲マンション開発・販売、戸建てリフォームなどに携わる。その後、ドラッグストアでの店舗開発、マンションデベロッパー、オフィスビルデベロッパーでの営業・開発を経て、独立。経歴を生かし、相続やM&Aに関する事業用不動産の運用、問題解決に全国対応で活動する。

(2025年 12月号掲載)