<<デッドクロスを乗り切る>>

経営破綻寸前から満室経営までの軌跡

今から約20年前、2棟122戸の不動産事業を承継した樋口オーナー。設備の減価償却期間の終わりが迫っており、財務状況の急激な悪化が予想された。「デッドクロス」だった。そのため、会社員を辞めて家業に専念することにしたという。現在は満室経営を実現しており、先祖代々の土地を守っている。

樋口雅弥オーナー(大阪府寝屋川市)

2棟122戸を満室経営

樋口雅弥オーナー(大阪府寝屋川市)は先祖代々の土地で祖父が建てたマンション2棟を経営している。2006年に父から引き継いだ物件で、1棟は1991年築の60戸、もう1棟は98年築の62戸。合計122戸のファミリー向け物件だ。

樋口家は大阪府寝屋川市で代々農業を営んできた。長らくの間、家業として養鶏場を経営していたが、同市に住宅地が増えはじめた60~70年代には人口が急激に増加。土地活用を養鶏場から賃貸マンションに切り替えた。

この2棟のマンションは、祖父名義で土地活用と、相続税対策を兼ねて新築したもので、グレードの高い11階建てと9階建てのRC造だ。高層かつ堅牢なたたずまいは、平屋や鉄骨造の2階建てのアパートがほとんどという近隣エリアにおいて非常に目立つ。現在は、樋口オーナーのほか、スタッフ3人の計4人体制で管理を行っている。

マンションの所在地は最寄り駅である京阪電気鉄道京阪本線香里園駅からはそれぞれ徒歩30分前後。お世辞にも徒歩圏とはいい難いが、現在は車通勤者をターゲットにほぼ満室を維持しており、経営は順調だ。

だが、06年に事業を承継した頃はいわば「経営破綻寸前」の状況だったという。ずさんな管理状態であっただけでなく「デッドクロスによる倒産の可能性もありました」と樋口オーナーは当時を振り返る。

▲低層住宅の多い地域でひときわ目立つ

25年前はずさんな管理が常態化

祖父が亡くなり、父が経営を承継したのは2000年のことだった。祖父と養子縁組していた樋口オーナーも相続人となっていたことから、ローンの返済が発生。これにより樋口オーナーは家の不動産経営をより自分ごととして捉えるようになったという。借入総額は10億円以上。当時会社員だったため、とてつもなく大きな金額に感じた。

「自分にも経営の責任がある」と考えた樋口オーナーは、会社員の傍ら実家の不動産経営に関わり始めた。すると、経営の実態が徐々に見えてきたという。それはショッキングなものだった。

高級感を損なう手作り感のあふれる修繕、手入れされていない植栽、全く行き届いていない清掃―。会社員として仕事をしてきた経験をもって見ると、中途半端で心がこもっていないと苦々しく感じたという。

■ずさんな管理の一例

樋口オーナーは、そんな状況にだんだん我慢できなくなっていった。そしてついに06年、家の物件をしっかり経営したいという一心で、勤めていた会社を辞めたのである。後悔はなかった。

「会社組織では、少額案件でも厳しくチェックが入ります。それに比べ、自社物件では億単位のお金が動く割に、普段の管理も経営もゆるゆるだったのです。会社を辞めてこの事業に集中したいと思いました」(樋口オーナー)

父は「マンションの管理には手間がかからないのに会社を辞めるなんてもったいない」という考えだったが、将来に向けて必要な選択だった。

この退職を契機に父は隠居し、樋口オーナーが主体となり経営することになった。しかし、父からの特段の引き継ぎもなく、それまでの資料は散逸していた。まさに一からのスタートとなってしまったのである。

最大の敵“デッドクロス”対策に奔走

経営を引き継いだ後は、状況の把握から取りかかった。まずは帳簿の確認だ。だが、この段階で最初の関門が立ちはだかった。

かつて樋口家では土地を生かした家業として養鶏場を経営していた。税理士は養鶏場時代からの人物で、マンションの経営を引き継いだ時点ですでに高齢。紙ベースで電卓を使って決算書を作成しているのを知り、「これでは分析はおろか、経営の状況がわからず事業計画が立てられない」と感じた樋口オーナーは、09年に売り上げや減価償却費などの経費を自ら「エクセル」で計算してみることにした。

複雑な計算をする際にエクセルでは不便だと思い、10年に「弥生会計」を導入。いざその後の収入と支出を計算してみると、わずか4年後の14年に行き詰まることが発覚した。ここで最大の敵が出現したのである。デッドクロスだった。

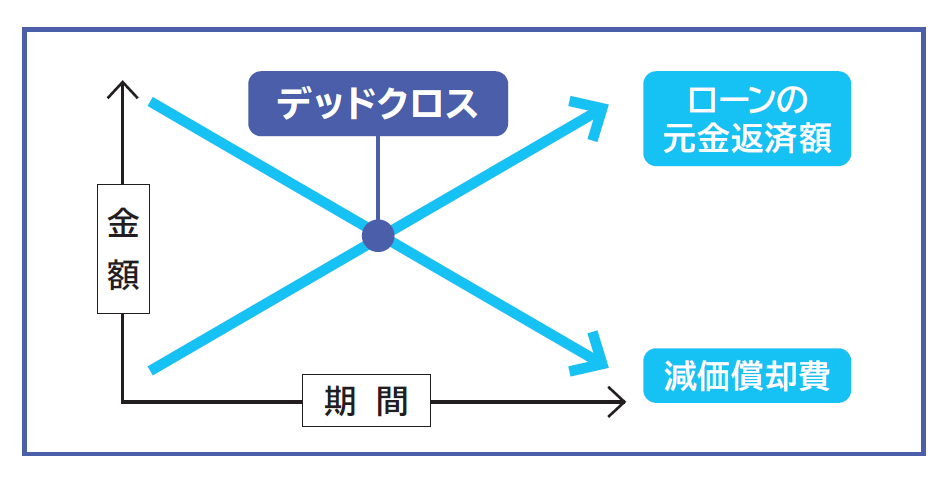

デッドクロスとは、ローンの借り入れ金返済額が減価償却費を上回ってしまう状態のことで、税金の支払いが増えて黒字倒産のリスクにもさらされかねない。

樋口オーナーの場合、所有物件はRC造なので本体部分の減価償却は47年だが、設備部分は15年だ。そして2棟所有しているため、「先に建てたマンションの設備部分の減価償却の終了」→「後から建てたマンションの設備部分の減価償却の終了」→「先に建てたマンションの本体部分の減価償却の終了」→「後から建てたマンションの本体部分の減価償却の終了」と、4度の節目がある。

14年は後から建てたマンションの設備部分の減価償却が終わる年であり、ここがデッドクロスに陥るポイントだった。帳簿上は黒字でも、手元の資金が減ってしまうことによる黒字倒産のリスクが高まる。

「本来、デッドクロスの時期は新築時に収支計画で把握すべきものです。その上、家賃も途中で大幅に下げられており、収支は危機的状況であることが判明。破綻までに対策を講じる時間が残されていたのは不幸中の幸いでした」(樋口オーナー)

10年には、長年付き合ってきた税理士を解任した。その後は、自ら弥生会計で計算して決算内容を確定し、個人の申告はすべて自前で、法人では申告のみ後任の税理士に依頼しているという。

ところで、この難局を乗り切るための最も簡単な方法は物件の売却だろう。しかし、樋口オーナーの頭にはその選択肢は全くなかったという。「祖父母と同居していて古い考え方の家庭環境だったので、長男は土地を継ぐものと刷り込まれてきました。ですので物件を売却するという発想は今でも抵抗があります」と話す。

樋口オーナーは賃貸経営の経験が浅いまま、4年後に迫ったデッドクロスを乗り越えるために行動に出た。

デッドクロスによるダメージを少しでも減らす方法は主に二つ。一つ目は金利を下げたり借入期間を延ばしたりして返済額を減らすこと。二つ目は、空室率を改善して収入を増やすことだ。家賃収入を増やしたり再投資したりすることで延命しながら、ローン返済が終わるまで耐え切るのが基本的な戦術となる。

デッドクロスとは減価償却費よりも借り入れの元金返済額のほうが高くなり、手元にお金が残りにくくなる状態のことである。物件取得から時間がたつと減価償却を経費計上できなくなるため、帳簿上の収入が増える。すると所得税が上がり実際の手取りが減ってしまう。

この時期に至るまでに対策を講じることが必要だ。もちろん、デッドクロスの状態でなくとも収入と支出のバランスが取れなくなることはある。しかし、デッドクロスは支出部分が大きく増えることが確実なので、不動産経営では一つの要注意ポイントとされている。

借り換えと繰り上げ返済

借り入れの10億円超は独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からのものだった。金利も高く、10年当時、月々の返済額が家賃収入の多くを占めていた。「収支改善で支出部分の削減は大きなテーマです。借り入れの返済額の低減は、修繕や改装などの経費削減とは根本的に異なり、物件の質の低下に直結しません。金利を下げることは最重要課題でした」と樋口オーナーは振り返る。家賃収入から返済額や納税額・諸経費を引いた年間の実質的な収入が一定のラインを下回ると経営破綻が確定的となる。修繕費などの必要経費が捻出できなくなるからだ。

借り換えが急務となり、動き始めた10年のうちに、他行に借り換える話がまとまりつつあったという。しかし、本当に他行に借り換えていいものか樋口オーナーは不安だった。

それを助けたのが家主の会の存在だったのだ。実は樋口オーナーは、勤めていた会社を辞めて専業家主になった時、的確なアドバイスをもらえる仲間を求めて07年に「がんばる家主の会」に入会。物件や経営状況を会のメンバーに公開し、忌憚のない意見をもらうことにした。これが、デッドクロス対策の借り換え交渉を行う上で大きな助けになったという。

「借り換えに落とし穴がないかや、借り換えた場合の改善効果などについて、会のメンバーにアドバイスをもらいながら綿密にシミュレーションをしました。その結果をもって、新しい税理士に相談に行きましたが、その際、がんばる家主の会の松浦昭会長にも同席してもらえたのは、とても心強かったです」(樋口オーナー)

ここで経営状況は借り換えたほうが良くなるとのお墨付きを得た樋口オーナーは、さらに可能な限りの繰り上げ返済を行った。これにより当面の破綻の心配はなくなった。

徹底的な分解清掃でメンテナンス

それでもまだ課題はあった。家賃収入の増加と安定化だ。

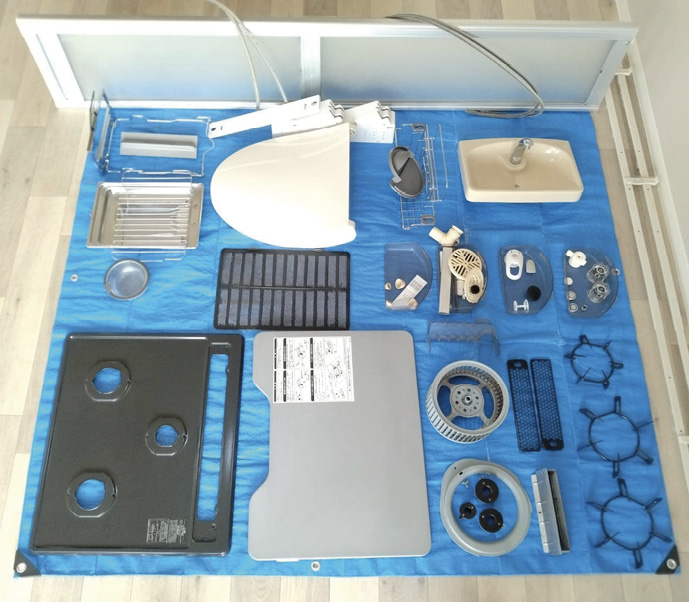

そのためには部屋の質を上げる必要があったが、手元資金は多くない。借り換えと同時期である10年ごろから「徹底的な分解清掃」に取り組み始めた。

浴室のドアやヒンジ、水栓や排水口の部品、換気扇、パッキンなど、可能な限り分解し、通常では清掃できない部位まで磨き上げていった。これにより、設備や部品の劣化具合を細かく把握でき、修繕方法も学べたという。また廃盤前に修理部品を確保してストックしておけば、修理や調整依頼に素早く対応でき、入居者からの信頼も得られる。さらに、ドアや引き出しもがたつきを調整しておくと長持ちし、可動部分に潤滑剤を塗布すれば使用感も向上する。

「掃除といってもほかの家主がやらないレベルでやれば差別化になります。設備や内装は古くとも、ベストなコンディションで提供する。それが入居者に向けての誠意と信じてやっています。使用感に直結する、お掃除(お手入れ)以上修理未満はとても大事です。一般的にそこが賃貸物件の弱点だと思い、差別化を図っています」(樋口オーナー)

▲1つずつ丁寧にバラバラにする

デッドクロスとともに訪れた空室の危機

そして14年、デッドクロスを迎えた。借り換えと繰り上げ返済の効果もあり、何とか乗り切れたものの、空室が急増。デッドクロスで納税額が増えるにもかかわらず、空室数が21戸と過去最高となってしまったのである。消費税増税前に入居者が一斉に自宅を購入したのが一因だった。さらに、長年無難な原状回復を続けた結果、部屋の魅力が薄れていた。入居募集の反応も鈍ってきていた。「空室が21戸まで増えると、満室時と比べて2割近くも収入減となり、金額もバカになりません。返済を見直しても売り上げを増やさないと意味がない。空室対策が急務でした」(樋口オーナー)

そこで翌15年から、借り入れと部屋の価値向上の両面でアプローチをし始めた。

まず、銀行との交渉の末に金利を下げることに成功。資金面で若干余裕を持つことができた。

一方、部屋の価値向上策として、分解清掃に加え、入居希望者がリフォーム内容を選べる仕組みを導入したという。

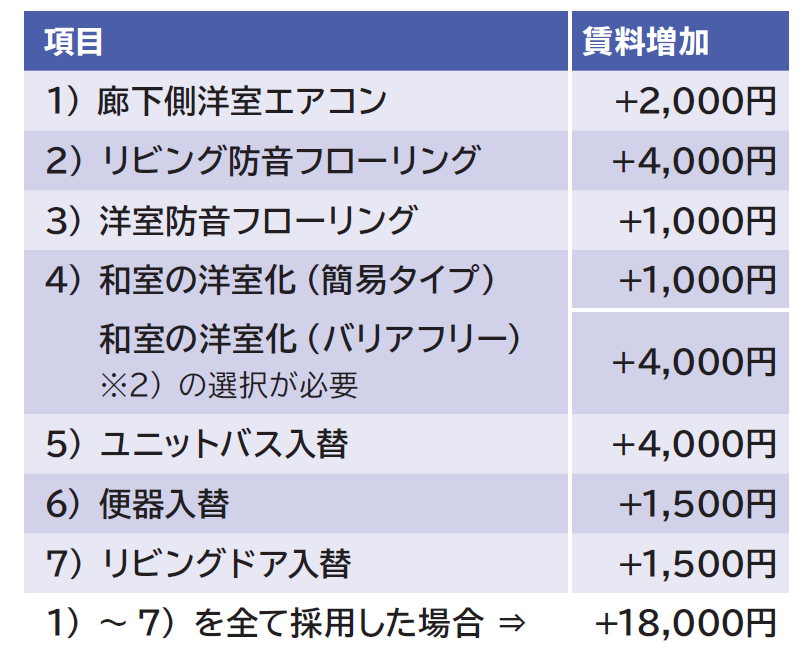

リビングを広くするグレードアップのほか、さらにオプションとして細かい条件を提示する。項目ごとに月額家賃アップ額が明示されており、入居者自身がどの程度リフォームを行うのか選択することができる。

例えば、廊下側の洋室にエアコンを追加すると2000円、ユニットバス入れ替えで4000円、便器の入れ替えが1500円という具合だ。提案のすべてを採用してもらえれば、家賃は1万8000円アップする。「このやり方は入居者の要望にも応えられ、家賃の納得感も得やすく、満足度の高い状態で新生活を始めてもらえます。関係性をつくりやすく、管理面でも資金回収面でもメリットがあります」(樋口オーナー)

入居者にとっては、自分がリフォーム内容を決めた部屋からは退去しにくい。長期入居施策としても有効だった。

■工事のオプション対応で家賃を上げられる提案を行った

借入期間延長と再投資DIYに注力

18年には、銀行との話し合いの末、さらなる金利下げと返済期間の延長に応じてもらえた。特に借り入れ期間延長によるインパクトは大きく、月々の返済額を下げることができたため、経営状況がより改善した。

この時期からは長期安定経営を視野に入れた再投資が可能になった。再投資といっても物件を増やすことではなく、品質向上のための投資である。だが、やみくもにお金をかけたのでは意味がない。そこで工事をプロに頼むべきものと、DIYで済ますものを区分けした。その上でスタッフを増やしてDIYチームをつくった。

19年に採用したのはクロス職人。DIYではなくプロに頼むべき部分についても、自分のチーム内で一部こなせるようになった。22年に採用したスタッフもDIYチームの一員だ。これによりDIYは3人体制となっている。

部屋の質を上げた結果、近年の空室数は1桁で推移している。完成度の高いリフォームが功を奏したのだ。

所有する2棟の住戸プランは限られており、樋口オーナーは部屋の細部まで知り尽くしている。入居者の入れ替え時のリフォームの際は空間プロデュースを担い、細かいリフォームの指示を出す。これまでに手がけた部屋は延べ250戸を超える。

「プロの設計者は限られた時間で空間をつかんでプランをまとめます。私は専門家ではありませんが、どのメーカーのどんな仕様が部屋に合うか、経験として身に付いています。経験から得たノウハウは次のリフォームに生かし、課題を解決する。これを積み重ねて進化できるのが強みです」と樋口オーナーは話す。

一つ一つの設備が自身の物件に合わせてカスタマイズ可能かどうか自ら各メーカーに問い合わせ、妥協をしない。「施工事業者に尋ねて難しいと言われることでも、いざメーカーに聞いてみると対応してもらえる部分も多いのです」(樋口オーナー)

統一規格のほうが修理にも都合がいいとの理由から、キッチンはLIXIL、バス・トイレはTOTOで全部屋統一している。オプションの種類が豊富で、リフォーム現場でのカスタマイズ性が高いことが採用の決め手だった。

リフォームについては、スタッフが中心となり行う部分と、プロに任せる部分を樋口オーナーがはっきり線引きする。これがコストパフォーマンスの良さを実現しつつ質の高いリフォームにつながっている。

■DIYに適しているか否かをあらかじめ決めている

▲キッチンの壁を取り払って開放的な空間に

物件が周囲に提供する価値を高める

18年、樋口オーナーは、NPO法人福岡ビルストック研究会(原勝己理事長)が主催するイベント「九州DIYリノベWEEK」に参加し、現地の取り組みを視察した。

そこで、人口減少など厳しい環境の中で、地域の活性化に真摯(しんし)に向き合う家主たちの姿を目にし、その志の高さに驚かされたという。

「これまで社会課題のことなど考えたこともなく、何かあると立地の悪さを言い訳にしていました。そんな自分が恥ずかしくなりました」(樋口オーナー)

この経験を機に、自らの賃貸経営の目的を改めて問い直すようになった。

「入居者の暮らしに寄り添うこと」「地域に良い影響をもたらすこと」──そうした考えを形にするため、樋口オーナーは経営の仕組みづくりに着手した。

例えば、入居者との連絡手段には「LINE」公式アカウントを導入し、困り事をスタッフ全員で把握してスムーズな対応を心がけた。このほか、入居者同士のコミュニケーションが生まれるような環境も整えている。

23年11月、大きなクリスマスツリーを通りから見える場所に設置した。飾り付けの参加者を募ったところ、子どもから大人まで多くの入居者が集まった。ささやかな交流のきっかけになったという。こういった季節ごとの飾り付けや行事の開催を通じて、入居者が自然に顔を合わせ、会話が生まれている。

「イベントは目的ではなく手段です。関係が生まれれば、住み心地が良くなり、マンションの雰囲気も自然と良くなっていきます」と語る樋口オーナー。

受け継いだ二棟のマンションは、単なる資産ではない。エリアに資する財産だ。

「自分の物件で、入居者はもちろん地域や業者などの関わる人すべてに、どんな価値を提供できるか。そうした価値をどう高めていくかがこれからのテーマです」(樋口オーナー)

▲道行く人からも見えるクリスマスツリー

(2025年12月号掲載)