<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ 第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>

次世代職人時代の幕開け

職人消滅可能性時代に、新たな職人の世界を創るひとたち

不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。

当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は「コミュニティ大工」として過疎地域からDIYとコミュニティの力を活かした空き家再生を手掛ける、株式会社まるのこラボの加藤潤氏の講演をレポートする。

株式会社まるのこラボ 代表取締役 コミュニティ大工

加藤 潤 氏(鹿児島県南九州市頴娃町)

課題だらけの過疎地で生まれた「コミュニティ大工」という生き方

私は大工ではありません。いや、正確に言うと「コミュニティ大工」という肩書きで活動していますが、50歳を過ぎてから大工を志した、風変わりな素人なのです。

今回お話しするのは、人口減少が進む鹿児島の過疎地で、空き家再生を通じてたどり着いた「新しい職人のあり方」についてです。日本中で職人が消滅すると叫ばれている今、私たちのような「素人」や「よそ者」が、これからのまちづくりや建築の現場でどのような役割を果たせるのか。私の体験をお伝えできればと思います。

東京から、人口1万人の「頴娃(えい)」へ

私が暮らしているのは、鹿児島県南九州市の頴娃(えい)町という場所です。薩摩半島の南端に位置する、人口約1万人の町です。ピーク時から人口は半減し、まさに過疎地中の過疎地と言えるでしょう。

私はもともと、この町の人間ではありません。23歳で会社員になり、外資系石油会社や商社を経て、最後は大手ハウスメーカーで働いていました。東京の大手町、ビルの9階で働きながら、首都圏人口3000万人の中の1人として埋没していく日々に、どこか悶々(もんもん)としたものを抱えていたのです。

転機は41歳の時でした。会社を辞め、この頴娃町へ「勝手に転勤」したのです。きっかけは弟がタツノオトシゴの養殖をしていたこと。当初はそれをペットショップに売るビジネスを考えていたのですがうまくいかず、急きょ「タツノオトシゴ観光養殖場」という、一風変わった観光施設を立ち上げることになりました。

しかし、最初は全くお客さんが来ませんでした。施設があるのは市の公園の中でしたが、廃墟とうっそうとした雑木のトンネルを抜けた先にあり、誰も近づかないような場所だったのです。そこで私は、地元の方々の協力を得て、自分たちの手で公園を整備(DIY)し、観光地づくりを始めました。「DIT(Do It Together)」という言葉が最近流行っていますが、まさにそれです。25万円の寄付金で鐘を立て、自分たちで穴を掘り、汗を流しました。

この「邪道」とも言える素人目線の観光地づくりが、意外にもうまくいきました。行政も動いて広場が整備され、かつて誰も来なかった場所に、年間15万人もの人が訪れるようになったのです。

空き家はあるのに、家がない?

観光の仕事が軌道に乗り始めると、新たな課題に直面しました。移住者がやってくるようになったのに、彼らが住む「家」がないのです。

田舎には空き家がたくさんあります。しかし、不動産屋に行っても賃貸物件はほとんどありません。なぜなら、田舎の空き家は家賃が2万〜3万円程度と安すぎて、不動産屋が仲介手数料でビジネスをするには割に合わないからです。さらに、古い家を直そうにも、安すぎる家賃では工事費を回収できず、建築業者も入っていけません。

つまり、既存の「不動産」や「建築」のビジネスモデルでは、過疎地の空き家問題は解決できないのです。

そこで私が始めたのが、後に「コミュニティ大工」と名乗ることになる活動でした。不動産屋も工務店も動けないのなら、全部自分でやってしまえばいい。物件探しから家主との交渉、契約書の作成、そしてリノベーション工事まで、すべてを「まちづくり」の文脈で引き受けることにしたのです。

素人目線が切り開く「DIY型賃貸借」

私たちが実践しているのは、プロから見れば「常識外れ」の手法ばかりです。

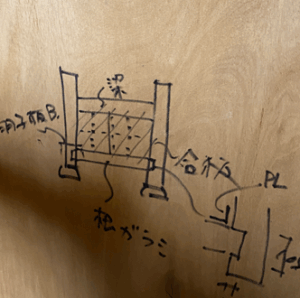

まず、空き家のチェック。ボロボロの空き家が使えるかどうか判断するには、壁や天井を剥がしてみないとわかりません。そこで私たちは、家主に「1万円支払うから半年間好きに使わせてください」という覚書を交わし、解体調査を始めます。プロや素人を混ぜたメンバーで「家の健康診断」をするのです。

そして契約。この時、私たちは「DIY型賃貸借契約」を推奨しています。家賃を固定資産税程度の激安価格(例えば年間3万円など)に設定する代わりに、家の修繕義務を家主に負わせません。「借主が勝手に直します、その代わり家賃は安くしてください。退去時に原状回復もしません」という契約です。

普通、賃貸と言えば原状回復が鉄則ですが、くみ取り式トイレを簡易水洗トイレに変えたとしても、それを元に戻せという家主はいませんよね。このように、借りる側がリスクを負うことで、動かなかった空き家が動き出すのです。

「コミュニティ大工」の現場

こうして借りた家を直すのが、私の「コミュニティ大工」としての仕事です。

私の現場は、一般的な建築現場とは全く違います。プロの職人だけの現場は静かでピリッとしていますが、私たちの現場は「わちゃわちゃ」しています。施主はもちろん、その友人、近所のおじちゃんおばちゃん、子どもたち、時にはプロの建築士や元大工さんまで、多様な人が入り乱れています。

ここで重要なのは「図面、見積もり、納期」を重視しないということです。プロの世界では絶対に必要なこれらが、私たちの現場では邪魔になることがあります。古民家の改修は想定外の連続です。壁を剥がせばプランは変わるし、素人が参加すれば工期も読めません。だから、施主と一緒にその場で考え、変更しながら進めていく。「ライブ感」で家を造るのです。

そして、現場で一番大切なのが「食事」です。 私は現場で昼ごはんを作ります。朝、ダッチオーブンに材料を放り込んでおけば、昼にはおいしい煮込み料理ができている。これを参加者全員で囲んで食べる。「同じ釜の飯」を食うことで、ただの作業員同士ではなく、仲間としての意識が芽生えます。かつて東京大学の松村秀一先生が私の現場に来られた際、「40年建築の研究をしてきた結論が『飯』か」と仰ったほど、この「現場メシ」の力は絶大です。

「熱心な素人」がプロを超える時

こうした活動を続けていると、面白い現象が起きます。「スーパーサポーター」と呼ばれるような、とんでもない素人たちが育ってくるのです。

例えば、県庁職員のKさん。彼の本職は公務員でありながら、県庁内に「コミュニティ大工倶楽部」を結成し、部員50人を集めてしまいました。彼は私の現場に通ううちにスキルを上げ、今では柱が曲がっている難しい箇所に壁を入れるような作業もこなし、ドヤ顔を決めています。

また、ホテルのフロントで働くSさんという女性。彼女は当初メイクの勉強をしようとしていたはずが、なぜか私の現場に100回以上通い詰め、今ではピンク色のマイドリルや丸ノコをバリバリ使いこなしています。彼女はもう、初心者の指導役まで務める頼もしい存在です。

彼らはプロの職人ではありません。しかし、彼らのような「意欲ある素人」や「セミプロ」が、プロの手の届かない領域をカバーし始めているのです。

職人消滅時代の希望

今、日本の建築業界では職人不足が深刻です。給料が安い、きつい、やりがいを感じにくいといった理由で、若い職人が育っていない現実があります。

しかし、私たちの現場には楽しそうに作業をする人たちであふれています。そこには「やらされている仕事」ではなく、「自分たちの居場所を自分たちでつくる喜び」があるからです。

私は、プロの職人と対立したいわけではありません。むしろ、プロが軽んじていたような「DIY」や「素人の領域」の中に、新しい市場や人材育成のヒントがあるのではないかと考えています。プロは大工仕事でお金を稼ぎますが、コミュニティ大工は「不動産」「建築」「まちづくり」の3つの領域を横断し、それぞれの隙間を埋めることで価値を生み出します。

これからの時代、誰もが「野球」を楽しむように、誰もが「建築」に関われる社会がくるのではないでしょうか。プロリーグ(職人)もあれば、草野球(DIY)もある。そして、その間をつなぐ私たちのような存在もいる。そんな多様なレイヤーが重なり合うことで、日本の職人文化や建築は、形を変えて生き残っていくはずです。

私が50歳を過ぎてから大工を始めたように、何歳からでも、どんなバックグラウンドがあっても、人は「作り手」になれます。鹿児島という地方の端っこで起きたこの小さな変化が、これからの日本の「住まい」や「まち」を面白くしていくと信じています。

皆さんも、まずはインパクトドライバーを握ってみませんか? そこから、新しい世界が見えてくるかもしれません。

(2026年1月公開)