省エネ性能が低いと賃貸できなくなる イギリスの例から環境性能リスクを学ぶ

断熱性などの省エネルギー性能に代表される環境性能。入居者への訴求力は目に見えにくいため、資金投入に腰が重い家主も多いだろう。しかし、イギリスでは環境性能が低い建物は賃貸に出せない厳しい規制がある。欧州の基準は世界的に影響を与える傾向にあるため、日本の家主も環境性能対応を不動産経営上の「リスク」と捉える必要があるだろう。海外の住宅規制に詳しい明治大学ビジネススクール兼任講師の村木信爾氏に話を聞いた。

明治大学ビジネススクール兼任講師

村木信爾氏(68)

――不動産経営における四つのリスクを教えてください。

賃貸経営にはさまざまなリスクがあります。一つ目は法的リスク。例えば、旧耐震基準の建物は違法ではありませんが、投資家に選ばれないことで結果的に資産価値は下がります。環境などに関する法律や規制が強化されるリスクがあります。これを「移行リスク」といい、投資対象でなくなると「座礁資産」になります。二つ目は物理的リスク。震災や水害などがこれにあたります。耐震性、地盤、水害ハザードマップなどに注意する必要があるでしょう。賃貸所有者としてのリスクが生じ、危険が予知できたのに、適切な対策を取っていなければ、所有者としての責任を問われ、損害賠償請求を受け得ることになります。無過失責任を負うことになるということです。そして三つ目として管理・運営上のリスクもあるでしょう。清掃、警備などの日々の管理コスト、大規模修繕の適正化やテナントリーシングなど、プロパティマネジメントにおける課題は、経営上認識しておかなければなりません。四つ目がマーケットリスク。不動産価格・賃料は経済状況の影響を受け、一般的にサイクル性があります。資産形成上、自分のコントロール下にない要素があるのは見過ごせません。人それぞれ、取れるリスクと取れないリスクは異なります。

――最近新たな問題が出てきたとのことです。

この四つのリスクのほかに、まだ日本の経営者があまり意識していないリスクがあります。昨今省エネ対応など、建物の環境性能の問題がクローズアップされてきました。日本では現在、所有する不動産が省エネ基準を満たしていると、省エネ性能を表示することができたり助成金を得られたりするメリットがあります。もちろん、資産価値の向上も期待できるでしょう。一方、環境性能が低いことに対して罰則はありません。このため、中小企業の中では、対策を講じている所有者はそれほど多くありません。しかし、欧州をはじめとした諸外国で環境規制が進んでいること自体がすでにリスクなのです。今の日本では、環境対応をするかしないかを所有者が選ぶ余地があるでしょう。諸外国では環境対応していないだけで建物が賃貸できなくなったり資産価値が下がったりします。いわば「対応するしかない」状況なのです。そしてこのような海外の流れは数年後に日本に持ち込まれる可能性が高いと考えます。

――欧州の状況について教えてください。

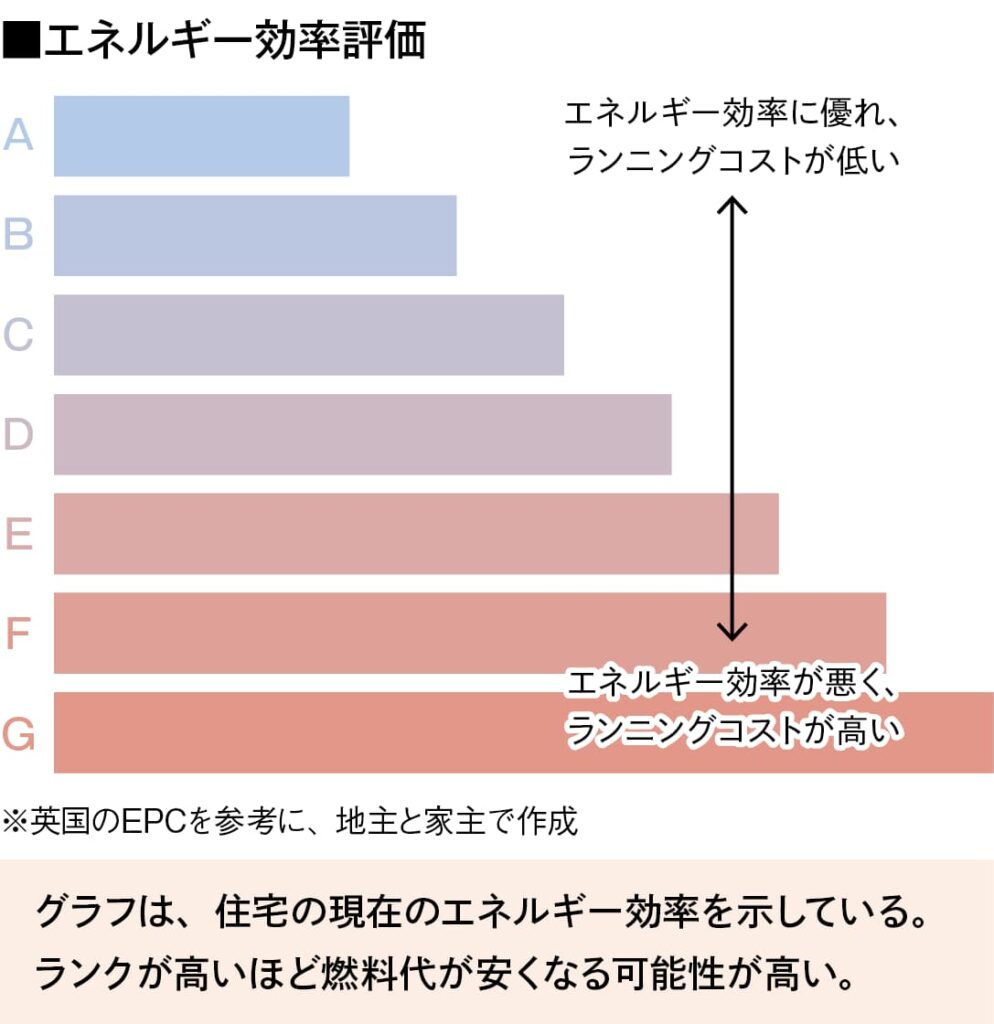

EU(欧州連合)で制定されている建物環境基準として「EPBD(Energy Performance of Buildings Directive:建築物のエネルギー性能に関わる欧州指令)」があります。またイギリスは環境性能に力を入れており、環境性能の証明書である「EPC(Energy Performance Certificate:エネルギー効率パフォーマンス証明書)」を活用しています。私が特に着目しているのはイギリスのEPCです。EPCはA~Gの7段階で建物のエネルギー効率を評価する証明書で、イギリスでは建築物の購入、売却、建築、賃貸借には、EPCによる証明が必要となっています。そして、この環境性能の下位2区分のビルは、すでに新規の賃貸が禁止されています。2023年からは既存のテナントへも賃貸禁止となりました。さらに、30年ごろには上位2区分しか賃貸借が認められなくなるという議論がされてきましたが、現在は再検討中だといいます。

――環境規制への対応が求められているのですね。

イギリスのオーナーは環境規制にマッチしたリノベーションに対応しなければ賃料収入を得られなくなってしまうのです。「イギリスにはまず政府主導で規制ができて、現場がそれに何とか合わせていくという文化があるのではないか」と、現地の日本人は言っていました。アメリカのトランプ政権下での逆風やヨーロッパでの規制強化に一段落感はありますが、中長期的に見れば、規制強化の方向性は変わらないのではないでしょうか。

――環境規制は日本にもやってくるのでしょうか。

実際に、イギリスでは環境性能の低い建物は賃貸できなくなります。このことが欧州にとって当たり前の動きになれば、日本への影響も避けられません。外資系のテナントが環境性能の低いビルには入居しないようになり、競争力は大幅に下がる可能性があります。またパリ協定については日本も締結国となっています。パリ協定とは、16年に発効し、「世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保ち、1・5度に抑える努力をする」ことが長期目標とされているものです。海外と同様の規制が日本に入ってくる可能性は高いでしょう。仮に入ってこなくても影響は避けられず、政府も建物に対する規制を厳しくする可能性はあります。すでに日本でも温室効果ガスを抑制する政策が打たれています。25年4月から東京都では新築住宅などへの太陽光発電設備の設置、断熱・省エネ性能確保などを義務付ける制度が施行。不動産経営者は、新築やリノベに際して環境性能基準を意識しなければならない時代を迎えていると思います。

(五林麻美)

1956年生まれ、大阪府出身。不動産鑑定士。村木プロパティサービスイノベーションラボ代表のほか、JLL森井鑑定エグゼクティブオフィサーアドバイザリー事務担当も務める。

(2025年5月号掲載)