<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ 第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>

団地再生から始まる新世代生活

『いにしえの団地から、新たな次世代団地を創るひとたち』

不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。

当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は、UR都市機構で「共感」による団地再生を手掛けた片岡有吾氏の講演をレポートする。

UR都市再生機構 西日本支社 戦略調整室 情報活用戦略課

片岡有吾氏(大阪府)

人が輝けば団地が輝く ―「共感」で紡ぐ次世代の暮らし

今回は、私がUR都市再生機構(以下、UR)の職員として、二つの団地の現場で住民の皆さんと一緒に悩み、試行錯誤しながらコミュニティーを育んでいった物語についてお話しします。

かつて、団地には「集まって暮らす素晴らしさ」がありました。私たちが何もしなくても、自然と人と人とのつながりが生まれ、活気あるコミュニティーが育っていました。しかし時が経ち、緑豊かで美しい風景になった一方で、団地から人を見かける風景は減り、住民は家の中に閉じこもりがちになりました。新型コロナウイルス禍で誰もが感じたように、人とのつながりがなければ、暮らしは色あせてしまいます。まさに今、多くの団地がそのような状況にあり、「社会課題の縮図」と化しています。もはや、良いモノをつくるだけでは良い団地を維持できない時代なのです。

団地の建物は古くなり、便利な都心に人は流れていく。どうすれば、もう一度人と団地を結びつけることができるのか。私たちURも、深刻な課題に直面していました。そんな中で私が出会ったのが、コミュニティーデザインという考え方でした。

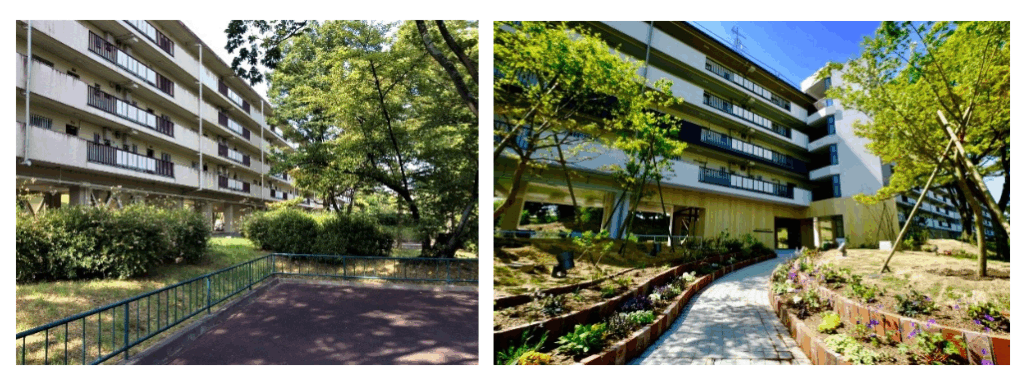

UR千里青山台団地「みんなの庭プロジェクト」

最初の舞台は、大阪の「UR千里青山台団地」です。ここでは、団地の屋外空間に住民と一緒に丸い庭をつくり、そこをきっかけにコミュニティーを育む「みんなの庭プロジェクト」が始まりました。

正直に言うと、私は当初、この取り組みに非常に懐疑的でした。それまで私は、古い建物を新しく建て替えるといった「モノづくり」の世界にいました。人と人とをつなぐなんて仕事はしたことがありません。しかも団地の屋外空間はURが管理する場所で、住民が何かをする文化もありませんでした。「コミュニティーなんて、地域の人たちでやればいいではないか」とさえ思っていました。

案の定、住民に声をかけても、誰も積極的に庭づくりに参加してくれません。何をしたいか尋ねても、誰も口を開いてくれない。何度もワークショップを重ねましたが、状況は変わりませんでした。当時は、「早くこの仕事が終わらないかな」と本気で思っていました。

そんな時、ある住民が「片岡さん、これはいい仕事なんやで」とポツリと言ったんです。しかし当時の私には、その言葉の意味を理解することができませんでした。

転機が訪れたのは、福岡県久留米市にある「コーポ江戸屋敷」という賃貸物件のコミュニティーデザインカレッジに参加した時です。そこでは、住民たちが「この団地をこうしたい!」という熱い思いを語り合い、未来の姿を自分たちで描いていました。ピザ窯をつくろうとか、7年後の未来はこうだとか、皆が未来志向でキラキラしていたのです。一方の私は、「そんなことをしたら他の住民から苦情が来る」と過去の管理経験からネガティブなことばかり考えていました。

彼らに「庭をつくってどうしたいのか?」と聞かれても、私は答えられませんでした。自分の中に「何がしたいか」がなかったことに「ハッ」としました。庭づくりが広がらないのは、住民のせいではない。問題は、私自身の関わり方にあるではないかと。

青山台に戻った私は、団地の中にもっと深く入り込もうと決心し、住民が集まるコミュニティーカフェに飛び込みました。最初は「URの人間が何をしに来たのか」と警戒されましたが、毎週通い続けるうちに少しずつ打ち解け、ありのままの自分をさらけ出せるようになっていきました。

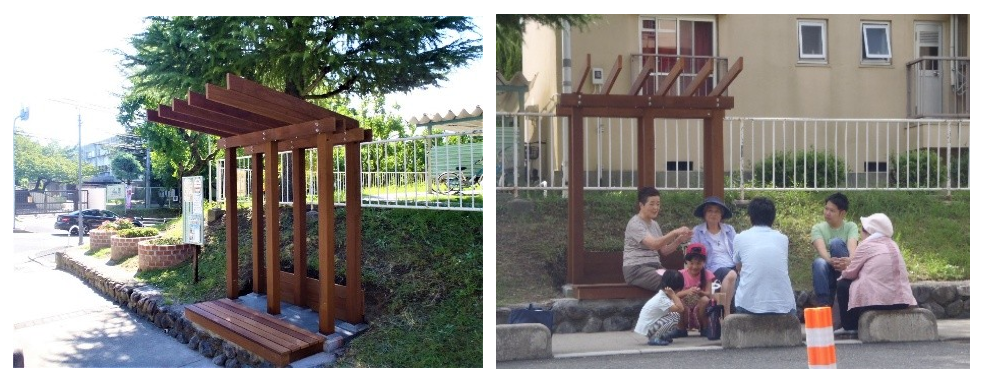

そうしたある日、「花が好きだから、少しやってみたい」という住民が現れ、小さな庭が一つ生まれました。殺風景だった場所に彩りが生まれたのを見て、団地の職人が「日よけをつくろう」と素敵なパーゴラを建ててくれました。そして、そこは自然と人が集う井戸端会議の場所になりました。

庭には、ただ花を手入れする以上の力がある。笑顔や挨拶を生み出す力があることに、私は初めて気付きました。そして、モノをつくる前に住民さんと対話し、関係を築くことの大切さを学びました。何より、住民から「大家さん」と呼ばれるうちに、「自分には住民の暮らしを支える責任があるのだ」という大家としての自覚が芽生えたのです。

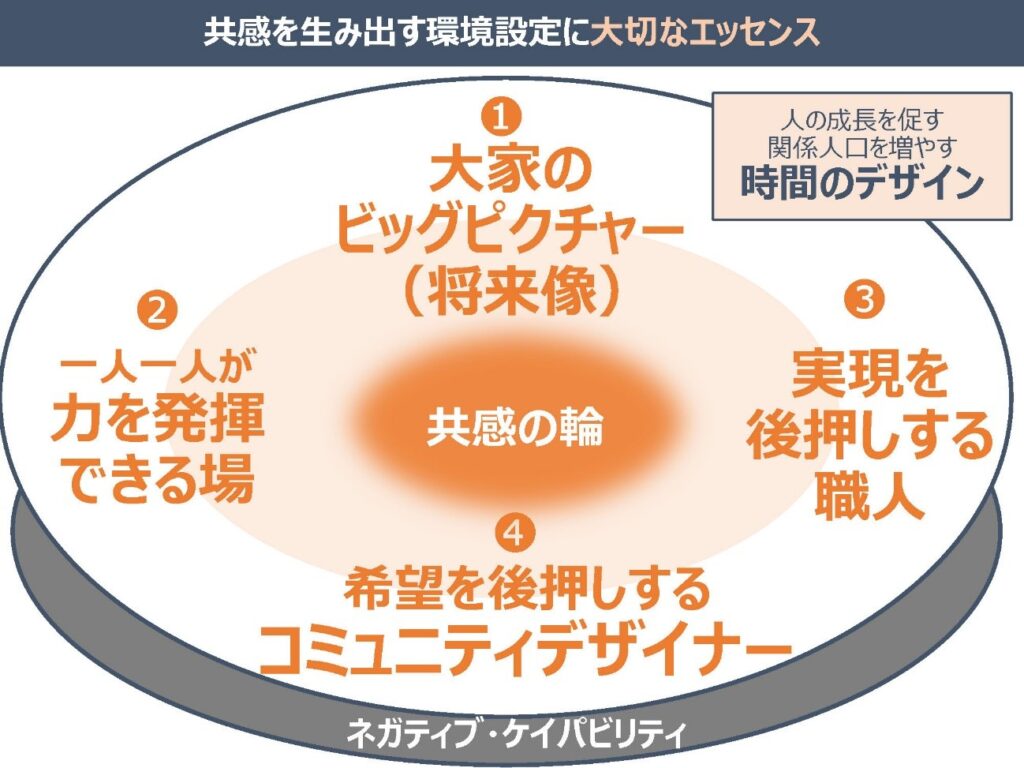

私の関わり方が変わると、不思議なことに今までになかったことが次々と起こり始めました。庭をDIYする人が現れ、庭を介したつながりが生まれ、いつしか住民同士が自然と交流するようになっていったのです。スタートから1年半、全く動かなかったプロジェクトが、一つの庭が生まれたことをきっかけに広がりが加速し始めました。今思えば、この1年半は住民と私との間に信頼関係を築くための、必要不可欠な時間でした。これを「ネガティブ・ケイパビリティ」と言います。結果が出ない時でも、その場に居続け、悩み続ける力。これが、古い不動産を再生するうえでは極めて重要になります。

最初はバラバラだった「個」の活動が、気が付けば自然と「みんな」の活動になっていました。この「気付けばみんなになっている」という流れが、コミュニティーづくりの本質なのかもしれません。

「共に」を生み出すデザイン ―UR香里団地「デゴイチプロジェクト」

青山台での経験から「共に何かを創り出す状況をデザインすれば、いい団地になるのではないか」という仮説を得た私は、次に大阪の「UR香里団地」D51棟、通称「デゴイチ」で新たな挑戦を始めました。

ここでは、エレベーター設置などの大規模改修工事(ハード)と、コミュニティー醸成(ソフト)を融合させることを試みました。通常は設計→工事→完成後に住民が使うという流れですが、設計の段階から住民と対話を重ね、工事完成までのプロセスそのものに住民が関われる仕組みを取り入れたのです。

最初は、私の話に誰も耳を傾けてくれませんでした。しかし「まずは自分ごととして楽しんでもらおう」と、各戸のベランダでゴーヤを育てる「緑のカーテン」を企画したところ、これが大成功。住民同士でゴーヤの出来栄えを品評しあう「ゴーヤコミュニティー」まで生まれました。

この成功を機に、工事中の空間を使い、住民と一緒にウェルカムガーデンの看板をDIYで作りました。普通はURが設置する看板ですが、住民にお願いすると驚きながらも、喜んで参加してくれました。この看板は、今も住民たちの誇りになっています。

工事が進むと、職人たちの心にも火が付きました。住民のために良いものをつくりたいと、タイル一枚一枚を丁寧に貼ってくれる。それを見た住民は「私たちのために、こんなに素敵な仕事をしてくれてありがとう」と感謝する。最後には、住民から職人へ感謝状が贈られるという、前代未聞の出来事まで起こりました。

人が人を変え、「共に」という気持ちが育まれていく。ハードの改修が終わる頃には、温かいコミュニティーの土壌が出来上がっていました。完成後、ガーデンは住民たちの憩いの場となり、フラダンスや紙芝居、お祭りなど、さまざまな活動が自然発生的に生まれていったのです。

「共感不動産」という新たな価値へ

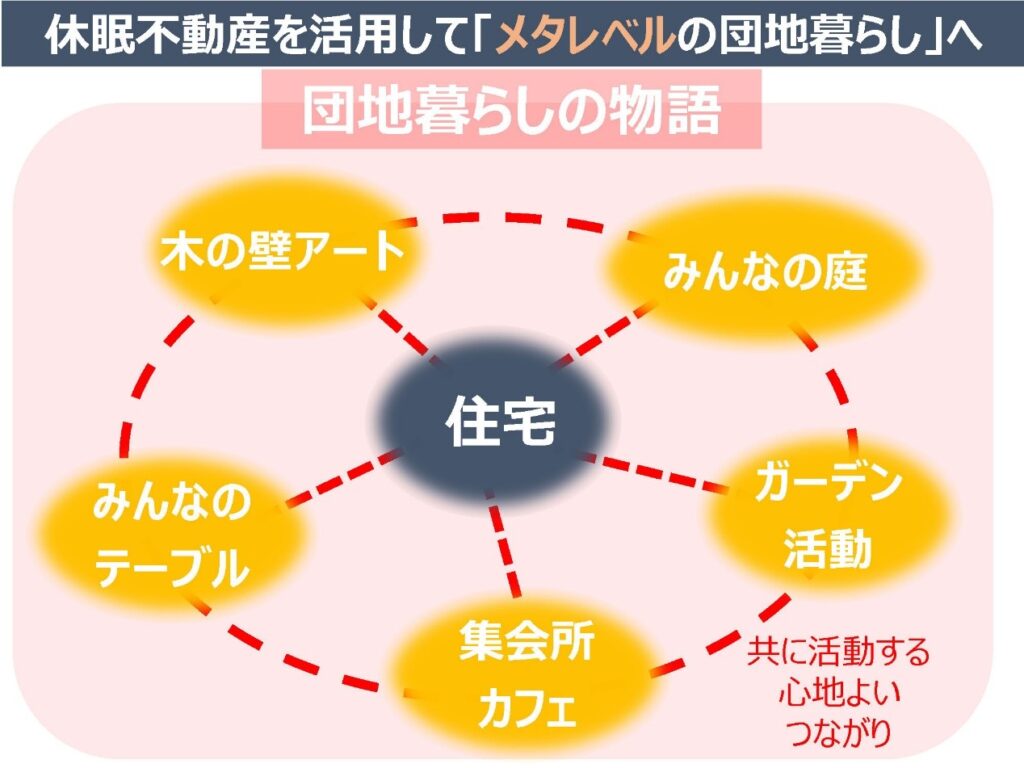

この二つの物語から見えてきたのは「メタレベルの幸せ」を生み出すメカニズムです。「住む」という基本的な機能(住宅)の周りに「共に活動する心地よいつながり」が生まれることで、暮らし全体の豊かさ、つまり一段上の幸せが生まれるのです。

この原動力が「共感」です。単に「いいね」と思うだけでなく、何かを感じて「応援したい」「共に行動したい」という前向きな気持ち。これが生まれると、団地は内側から動き出します。

私たちは、この「共感」を軸にした新しい不動産の価値を「共感不動産」と名付けました。もはや、老朽化した団地を多額の費用をかけて都心の便利な物件のようにつくり変える必要はないのです。そこにある価値を活かし、新たな幸せの形を再設定する。そして、それに共感してくれる人たちが集まることで、新しい市場が生まれる。これこそが、これからのURが挑戦すべき領域だと考えています。

そのために私たち大家がすべきことは、「共感が生まれる環境設定」です。

つまり「将来こんな団地にしたい」という大家自身の熱い思い。屋外空間や集会所など、住民の「やりたい」を実現できる場所の提供。住民の希望を形にする手助け。これらの要素を、時間をかけてぐるぐると回していくことで、共感の輪は広がっていくのです。

不動産再生は、生活者だけでなく関わる私たち自身もメタレベルの幸せを味わえる、やりがいに満ちた仕事です。失敗なんてありません。未来を切り拓くための、道筋に気付くためのプロセスに過ぎないのですから。

私のような人間でも、一歩踏み出すことで未来は開けました。

「人が輝けば、団地が輝き、まちが輝く」

この言葉を胸に、皆さんが未来の不動産再生を担っていくことを心から期待しています。

(2025年9月公開)