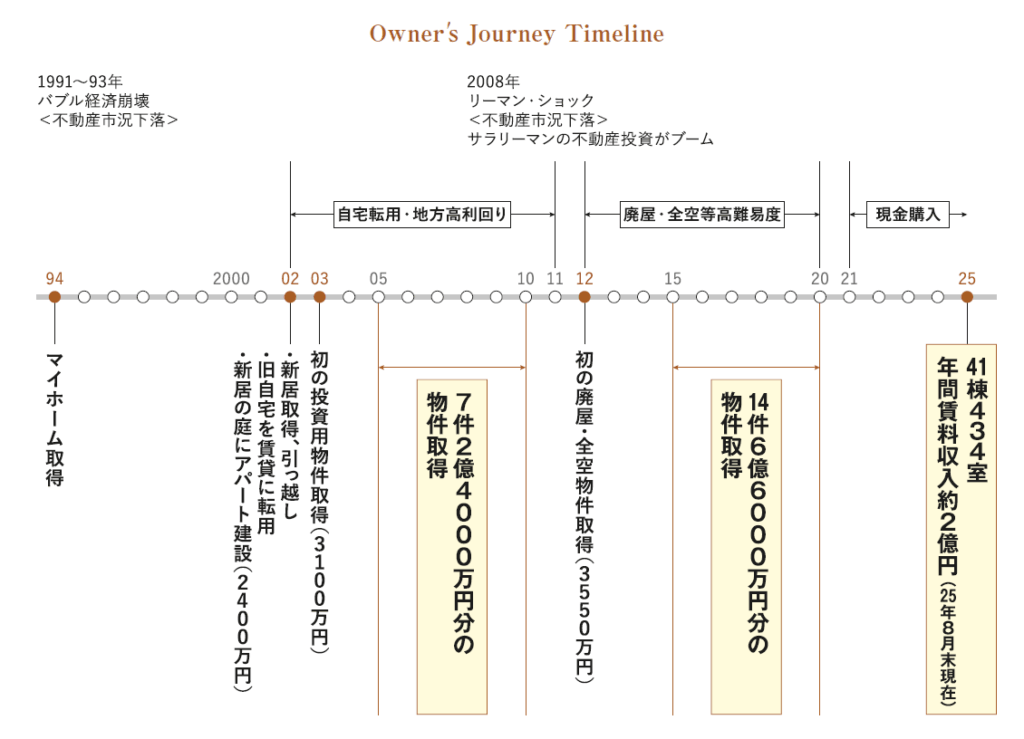

<<不動産投資ヒストリー>>

賃料収入2億円への道

マイホーム転用から始めた賃貸経営

地方高利回り物件で学んだ現金の大切さ

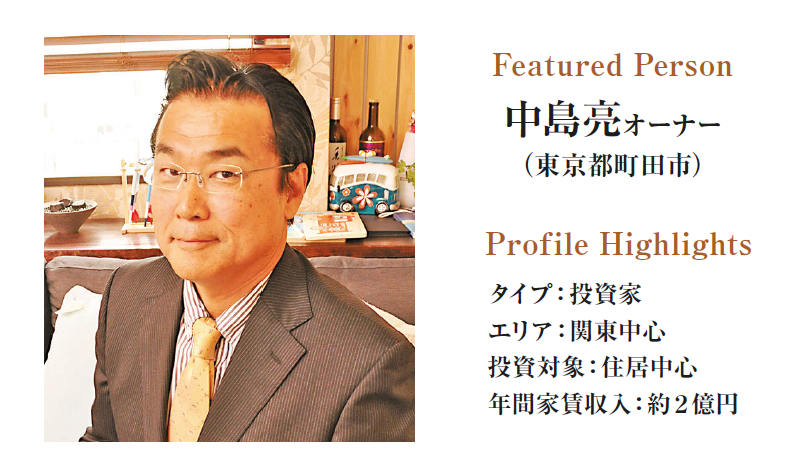

中島亮オーナー(東京都町田市)は、北関東エリアを中心に賃貸経営を行っている。現在は41棟434室を所有し、家賃収入は年間2億円に近い。元々の地主でもない一人の投資家が、ここまで資産規模を拡大できた理由は「地方×高利回り」を徹底したことにあるという。

夢のマイホーム その価値下落が転機に

中島オーナーの賃貸事業は、自宅の転用から始まった。

「学生時代の友人と、社会人4年目に結婚しました。しばらくは社宅に住んでいましたが、1994年12月、32歳の時に小さな戸建てを川崎市の稲田堤に買いました」(中島オーナー)

購入金額は4360万円。土地は約45㎡と、いわゆる狭小物件だったが駅からは徒歩5分。初めてのマイホームでの生活が楽しかったという。

しかし、購入から6~7年が経過した2000年過ぎには、子どもも成長し家が手狭になってきた。そこで、もう少し広い家に買い替えようと検討を開始。その時、買い替えに伴う自宅売却価格の値落ちが激しいことに気付いたという。当時はちょうどバブル景気が崩壊して不動産市況が大きく値崩れしていた時期だった。

「4360万円で購入した自宅が、2000万円も値落ちしている状況でした。実は、周りの反対を押し切って自宅を購入していたので、このことが妻や妻の両親にばれると立場がありません。『それ言わんこっちゃない』と言われかねないです。何とか損を出さず上手に次の自宅を購入する方法はないかと悩んでいました」(中島オーナー)

▲94年に買った狭小地の自宅。ここが賃貸事業の始まりになった

中島オーナーが思いついたのは、「自宅戸建ての賃貸運用」だった。

売却したらその時点で損失が確定してしまう。しかし、売らずにそのまま賃貸で運用すれば、損失は出さずに賃料収入まで得られることに思い至った。「当時のサラリーマンからすると、重大な発想の転換でした」と中島オーナーは言う。

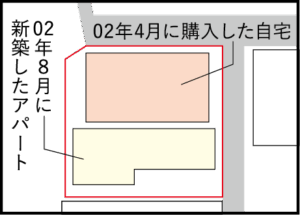

広い土地の戸建てを購入 庭を活用してアパート経営

今の自宅を賃貸に転用しようと決めたが、肝心の次の家をどうするか。同オーナーはここにも「賃貸」の視点を持ち込んだ。それは、広めの土地に立つ中古住宅を購入し、その庭にアパートを建てることだった。アパートを建てる土地の部分は住宅ローンで賄えるため、金利面で有利な投資になる。

早速、建物を庭に建てることを想定し、広い土地でかつ敷地の隅に家が立っている物件を探した中島オーナー。02年4月には計画していた通りの物件を見つけ出して購入し、引っ越した。さらに同年8月、予定通り庭部分にアパートを新築した。

▲02年4月に購入した広い土地の自宅

これにより中島オーナーは旧自宅と現自宅、現自宅の庭に建てた新築アパートの3物件を保有することに成功した。旧自宅は家賃15万円で貸し出すことができた。2400万円で建てた新築アパートは、サブリースで月36万円の家賃が保証された。計51万円の収入となる。一方、住宅ローンとアパート建築費のローンを合計しても毎月24万円の返済で済んだ。

「新たなマイホームを実質無料で手に入れるだけで終わらず、毎月27万円の収益を生み出すことができました。単に家を買うのではなく、取得方法について考え抜く重要性がわかりました」(中島オーナー)

比較的高収入な共働き夫婦だったこともあって、最初の自宅のローンは02年の段階で完済していた。しかし、その状況を差し引いても賃貸経営はもうかると中島オーナーは確信。以後、賃貸経営に注力していった。

- ◀02年8月に自宅庭に新築したアパート

物件取得方針は利回り重視

賃貸経営にはさまざまな手法がある。区分と一棟物件、新築と中古、地方と都心など、物件のジャンルだけでも数多くのパターンが存在する。そうした中で中島オーナーは「地方の一棟物件」をメインに据えた。

バブル崩壊を社会人になってすぐに経験したことで不動産価格変動リスクの怖さを知ったという。その経験から、不動産価格上昇に伴う売買益狙いの投資は選ばなかった。志向したのは景気変動に強く、安定した家賃収入を基盤にした投資だった。結果的に運用益、すなわち利回り重視の方針を定めた。さらに高利回り物件が存在する地方・郊外の物件を取得する道を選択した。

1棟目の投資物件購入は03年のこと。当時、旧自宅と自宅横のアパートの運営が順調で、年間250万円以上の利益が出ていた。運用益と給与から貯蓄した500万円を原資に、投資用のアパートを購入した。

▲03に購入した茨城県筑西市のアパート

インターネットで見つけた茨城県筑西市の重量鉄骨造マンション。築15年で価格は3300万円、利回りは18%。これを3100万円の指し値で購入した。融資は地方銀行に依頼し、返済期間10年の金利2・95%で借りた。月に約15万円の手残りを生む投資になったという。

これ以降、11年までの間に北関東エリアや神奈川県に7件の物件を購入。その購入金額は合計で2億4000万円以上に上った。案件ごとに規模の大小はあったが、地方の一棟物件で利回り18%を目安にして購入。中には利回りが25%を超える物件もあった。

次に取り組んだのは廃屋物件・全空物件

08年のリーマン・ショック後、値下がりした土地を狙って、サラリーマンによる中古アパート投資が盛んになった。ライバルの増加により、これまでと同じ手法での投資では採算が合わなくなってきていた。そこで中島オーナーは作戦を練り、競合が少ない「廃屋や全空物件」を狙うようになったという。

廃屋物件など高難易度物件は取得ハードルも高い。その理由の一つは融資だ。基本的には融資が下りにくい。現金で買うか、融資を受けられる場合でも頭金を多く要求される場合が多い。だが、中島オーナーはこの時すでに約4000万円を超す貯蓄があった。現金の余裕から頭金の課題にも対応でき、融資に頼らず高難易度物件にも積極的に取り組むことができた。

そうして12年に取得したのが、茨城県茨城町にある軽量鉄骨造3棟と木造1棟、合計4棟27戸の一括案件だ。土地は約500坪あったが、利回りは非常に高く84%で売りに出されていた。物件価格は1550万円だったが、リフォームには2000万円をかけた。ほぼ全額を現金で用意し、購入後8カ月間はリフォームに費やした。結果的に満室になったのは購入から1年後だった。経費を加味しても利回りは38%を確保した。

▲12年に茨城県茨城街に購入した4棟一括アパート

この物件で中島オーナーに新たな気付きがあった。投資対効果の高い物件になったことへの満足感以外に「27世帯の町をつくったような達成感を得ました」と中島オーナーは話す。ただの投資ではなく、賃貸事業の意義や役割を理解した案件になったという。

この後も高難易度物件への投資を挟みながら、地方高利回り物件の購入を続けていった中島オーナー。21年までに北関東エリアや千葉県などでさらに14件を取得。この14件の総購入金額は6億6000万円以上になった。

「全空や廃屋を購入し運用を続けると、高利回りのためキャッシュが膨らんできて貯蓄が増えました。そこで、徐々に借り入れを減らすようにしました。また、初期に購入した際に利用した不動産ローンの完済時期も順に迎える時期にあり、一気に手元に残る現金が増えていました。また、年齢的にもそろそろ人生の手じまいを意識し始めたことで、今後の投資は現金のみでの購入にこだわって返済比率を減らしていき、絶対的な安全圏に入りたいと思うようになりました」(中島オーナー)

中島オーナーの不動産投資家としてのキャリアは、ふとしたアイデアで行った自宅転用から始まった。その後、地方高利回り物件を経て、廃屋・全空など高難易度物件という流れで資産を大きく増やしてきた。そして今「現金にこだわった購入」の段階に来ている。

「現金購入だと、優良物件でほかと競合しても優先されやすいです。また、融資がつかないような物件(超築古や全空物件や廃屋物件など)はほかに買い手が少ないので、大幅な指し値が期待できます。返済比率を下げること以外にもメリットは多いです」(中島オーナー)

1代でスピーディーに資産を拡大した戦略

冒頭で記したように、現在の中島オーナーは北関東エリア中心に41棟434室を有し、家賃年収は2億円に近い。1代にしてここまで資産拡大を進められた理由は、やはり高利回り物件を買い続けたことで、現金を手元に残せていたからだろう。

「投資を始めた当初、利回り重視で手残りが多いことを取るか、利回りは妥協して建物の資産性を重視するかで悩みました。この時に利回り重視を選択した結果、再投資のための手元資金を早くつくっていくことができました。それが良かったと思います。資産性重視で利回りを妥協していたら、ここまで資産拡大は進まなかったでしょう」(中島オーナー)

こういった自身の投資経験を還元しようと、中島オーナーは不動産塾を運営し、賃貸経営で成功する人が一人でも増えるよう活動している。お勧めしている資産拡大戦略は、自身の実経験も踏まえ「地方の一棟高利回り物件で現金をためてから、都内の物件を購入して資産をつくる」ことだという。

サラリーマンを続けながら資産形成を考える人にとってのモデルケースとして、中島オーナーは今後も資産拡大を続けていく。

(2025年11月号掲載)