<<高齢入居者に備える -改正住宅セーフティネット法施行>>

高齢者入居に備える法令改定 家主が受け入れやすい新制度

「改正住宅セーフティネット法」は、10月1日に施行された。高齢化や単身化の進行に加え、持ち家率の低下といった社会背景を受けて従来の住宅セーフティネット法が大きく改正された。改正の概要を国土交通省住宅局安心居住推進課岸本眞美課長補佐に聞いた。

2025年10月1日に施行 諸手続きを簡素化しつつ柔軟な運用が可能

国土交通省 住宅局安心居住推進課

岸本眞美課長補佐

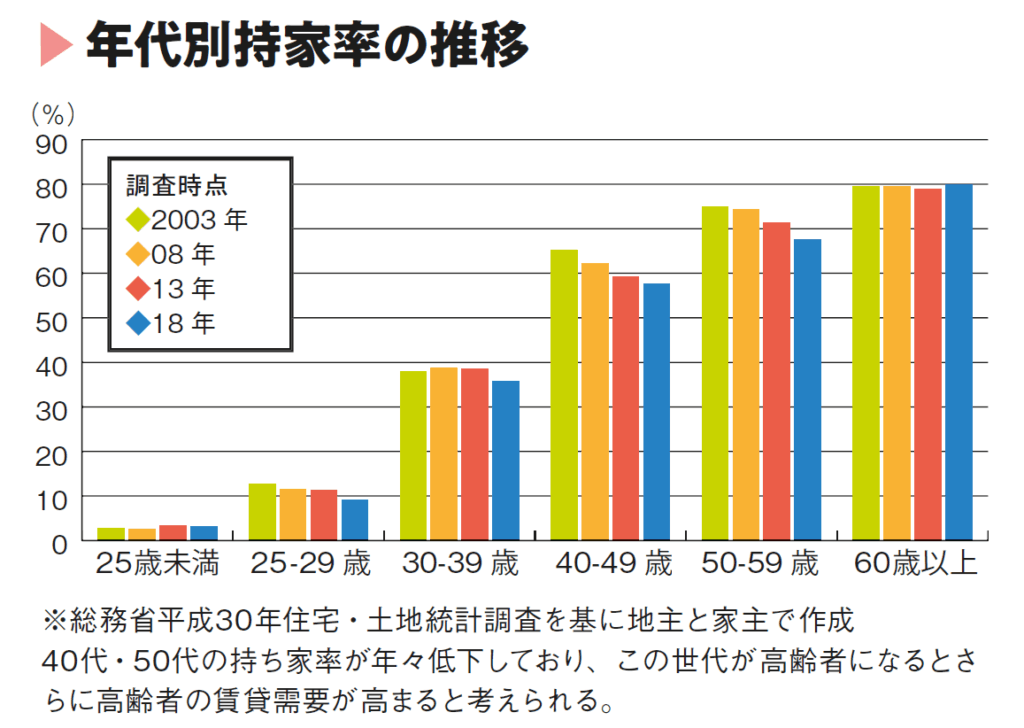

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると世代別の持ち家率は減少傾向にあり、特に高齢単身世帯の賃貸住宅ニーズが加速している。一方で、全国には約444万戸の賃貸用空き家が存在し、その活用は地域課題であると同時に、オーナーにとっても需要の増加が見込めるだろう。

国土交通省住宅局安心居住推進課の岸本眞美課長補佐は「単身高齢者の入居を巡っては、オーナーにとっても利用者の孤独死や残置物処理といった不安がある。安心して貸せる仕組みを整えることが重要」と語る。

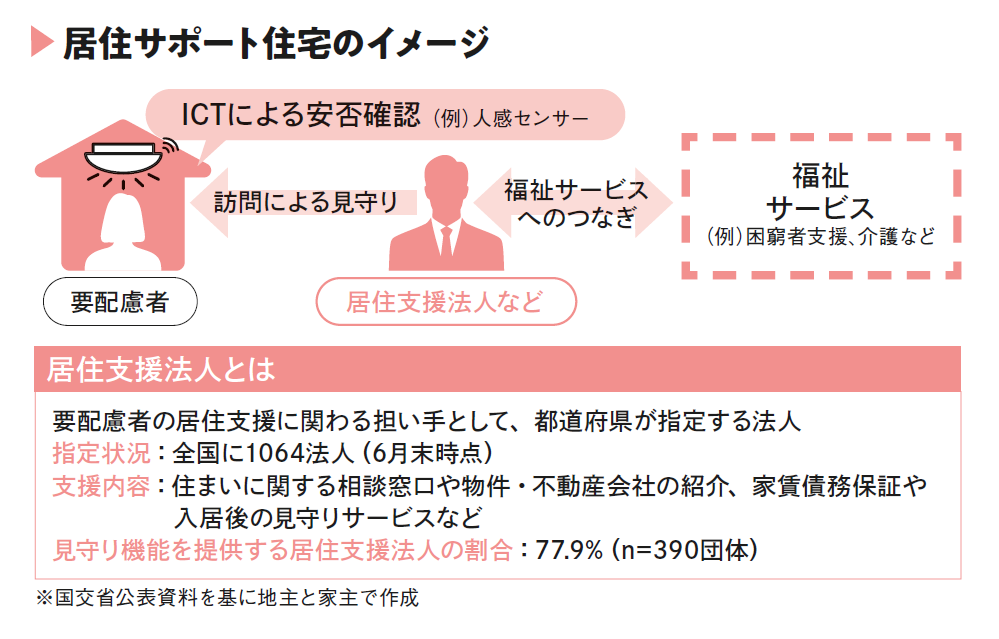

今回の法改正におけるポイントは4点。一つ目は終身建物賃貸借手続きを簡素化したことだ。二つ目は、居住支援法人による残置物処理の推進。住宅セーフティネット法に定められた「居住支援法人」は、2025年6月末時点で全国に1064法人が指定されている。

これまで、管理委任を行っているオーナーは管理会社による残置物処理などを利用できたが、今回の改正により居住支援法人も処理が可能になり、自主管理オーナーでもサポートを受けやすくなった。自治体のホームページでは法人名や活動内容が公開されており、オーナーは地域の居住支援協議会から情報を得やすくなっている。

三つ目は「認定家賃債務保証業者制度」の創設だ。登録家賃債務保証事業者または居住支援法人から、一定の要件を満たす者を国が認定する制度で、認定基準には「居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)の家賃債務保証を原則断らない」「要配慮者の保証の契約条件として緊急連絡先を親族などの個人に限定していない」など、要配慮者が利用しやすくするための要件がある。

居住サポート住宅制度の新設

今回の法改正で特に注目される仕組みが、四つ目の「居住サポート住宅」である。居住サポート住宅とは、居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じてICTなどを利用した安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅のこと。これは、賃貸借契約と併せて入居者とサポート契約を結び、福祉事務所を設置する自治体に認定を申請する。

従来のセーフティネット住宅制度では、補助金を受ける場合、専用住宅としての登録が必要で、対象以外の入居ができなかった。

一方、居住サポート住宅は、要配慮者の入居専用住宅に限らず非専用住宅も認められ、1戸単位での認定も可能となった。1戸以上の専用住宅の認定があれば、非専用住宅で改修の補助金を受けることができる。それ以外の部屋では、要配慮者の入居を優先し、3カ月間の募集を経て入居が決まらなければ一般入居も受け付けられるなど、柔軟な運用が特徴だ。

10年間で10万戸を目指す

岸本課長補佐は「目的はオーナーが賃貸住宅を提供しやすく要配慮者が入居しやすい市場環境を整備すること。公益性と実効性を両立させたい」と説明する。現場のオーナーからすれば、こうした制度は「リスク分散」に直結する。

これまで孤独死や家賃滞納に備える手段は限られていたが、居住支援法人や家賃債務保証事業者が関与することで、責任が社会的にシェアされる仕組みが整う。すでに家賃債務保証事業者の認定制度を拡充し、全国対応を目指している。

国交省が掲げる目標は、今後10年間で10万戸の居住サポート住宅を整備すること。6月末時点で163の居住支援協議会の設立が広がっており、周知と広報の徹底が課題とされる。地域ごとの事情に応じた柔軟な目標設定を求めつつ、早い段階で得意な人材・法人につながれる仕組みをつくる。

高齢者やその他の要配慮者の住まい確保は、社会的要請であると同時に、空室活用を考えるオーナーにとってもビジネスチャンスとなる。改正法は、リスクを1人で背負うのではなく、地域全体で支え合う仕組みづくりを後押しする。オーナーにとって今後の経営戦略を考えるうえで欠かせない制度となりそうだ。

(2025年11月号掲載)

関連記事↓

高齢入居者受け入れ事例

リスクを抑える見守りサービス

稼働率6割からの復活 2代目家主の経営手法

稼働率6割からの復活 2代目家主の経営手法 いざという時に頼れる味方が住宅環境を支える -メモリーズ

いざという時に頼れる味方が住宅環境を支える -メモリーズ 【特集】繁忙期におすすめの商品・サービス7選

【特集】繁忙期におすすめの商品・サービス7選 新築時から内外装にこだわり差別化

新築時から内外装にこだわり差別化