<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ 第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>

ニュータウン再生から始まる新世代のまちづくり

『いにしえのニュータウンから、新たなニュータウンを創るひとたち』

不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。

当連載では建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は国土交通省の第1回「まちづくりアワード」を受賞した「日の里団地」の再生を手掛けた今長谷大助氏の講演をレポートする。

西部ガスグループ SGインキュベート株式会社(福岡市)

代表取締役 今長谷 大助 氏(福岡県宗像市)

まったくの素人として飛び込んだ日の里団地の再生

私は2002年に西部ガスに入社しましたが、17年にキャリアの転機が訪れました。それまで営業一筋だった私が、まちづくり部門に関わることになったのです。

西部ガスグループは、「地域貢献・責任・和」という経営理念のもと、「西部ガスグループビジョン2030」や「西部ガスグループカーボンニュートラル2050」を掲げています。地域のカーボンニュートラルの実現や、サステナブルな暮らし、地域社会を支える価値の共創を目指して「共創型のサステナビリティ先進社会」を実現したいという考えです。

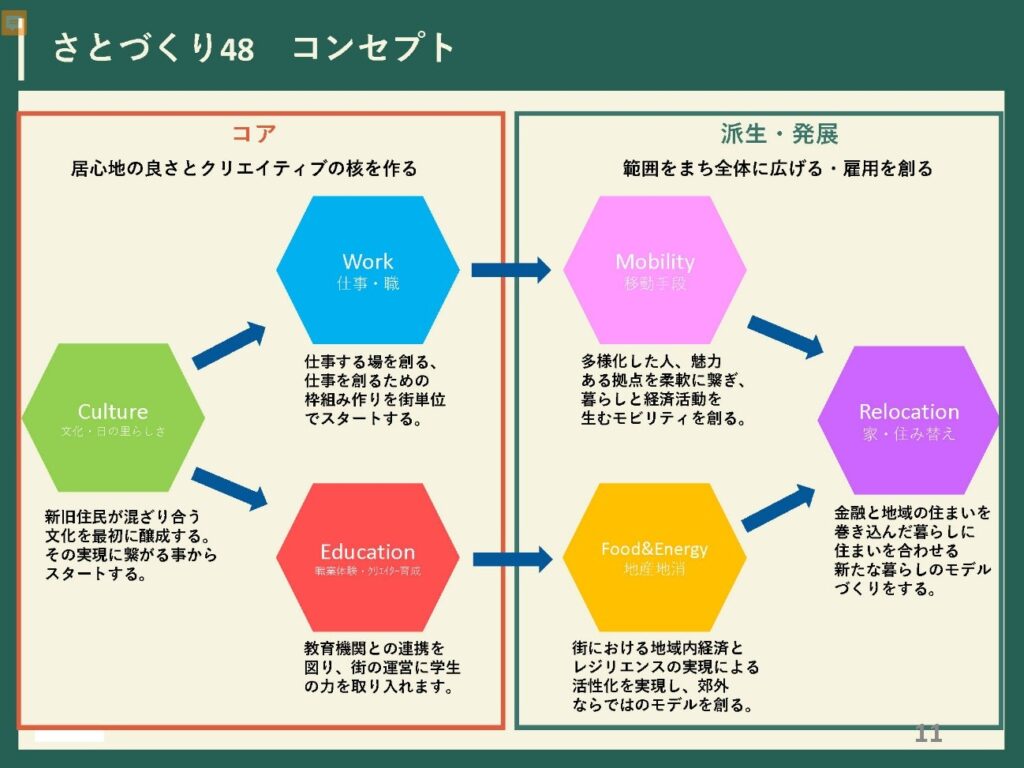

このビジョンを実現するため、多様な不動産事業を推進するだけでなく、地域のまちづくり・都市開発プロジェクトに積極的に参画。エネルギーやくらしに関わるサービスも組み合わせて提供することで、ハード・ソフトの両面から地域活性化に貢献しようとしています。

そういったビジョンのもと、私が17年から関わったのが、福岡県宗像市にある日の里団地の再生プロジェクト「さとづくり48」です。

私は大学で化学を専攻し、入社後は営業をしていたため、不動産学や不動産の知識は全くありませんでした。だからこそ専門的なことは言わず、私たちがなぜこの事業をやったのか、そして現場で何が起こったのかということをお伝えしたいと思います。

日の里エリアは、宗像市の中でも高齢化が進んでいる地域です。当時は若い人の流入は少なく高齢化率が38.6%にまで達しており、日本の10年後の課題を先取りしているような状況でした。その中で、団地そのものの古いイメージを払拭し、「住む」場所というだけではない、新たな要素の追加が求められていました。

このエリアの再生についてUR(都市再生機構)から公募が出た際に私たちは手を挙げ、コンペティションで採用されました。

「地域の会話量を増やす」というテーマ

私たちの取り組みのテーマは「地域の会話量を増やす」でした。

企業がまちづくりでお手伝いに入ると、地域の人々は「うさんくさい」「利益をどうやって取るつもりだろう」と感じるかもしれないと思ったのです。私たちは、地域に対するリスペクトを持ち、まずは利益が出るかどうかではなく、地域の会話量を増やせるかどうかを自らに問いかけながら企画を進めました。

また団地の再生事業というと、エネルギーやモビリティ、住宅といったインフラから入りがちですが、私たちは「カルチャー」(文化・日の里らしさ)から入ることを決めました。地域の歴史について、そこで汗をかかれてきた人々の話を聞きに行くことから始めたのです。

通常の不動産開発で最も利益が出るはずの戸建て住宅化を全て行わず、団地の一棟を丸ごと残すという判断をしました。これは「余白」をつくるためです。この一棟を、地域が楽しいこと、ワクワクすることをつくるための拠点として計画しました。

このプロジェクトは、公募決定から事業開始まで約4年間かかりました。17年頃から地域の人々との対話やワークショップを重ね、コンセプトを実践し続けました。途中で困難や叱責もありましたが、「地域第一」の姿勢だけは曲げませんでした。

会話を生み出す仕掛けの数々

この残した団地の一棟「ひのさと48」で、私たちはさまざまなチャレンジを始めました。

その一つが地産地消型ブリュワリー「さとのBEER」の創業です。ビールが儲かるからつくったわけではありません。ビールを造ることによって地域の会話が増えるだろうという思いからです。宗像がビールの原料となる大麦の産地だったこともあり、地域の資源を活用し、ヒトとモノとコトをつなげるコミュニティー型クラフトビール事業として立ち上げました。お酒は人と人との垣根を低くし、人々を饒舌にしてくれます。造ったビールは国際的な賞をいただくなど、質の高いものづくりも追求しています。

また、コミュニティーカフェ「みどりtoゆかり」では、 宗像で採れた野菜を中心とした、身体に優しい「おばんざいランチ」を提供しています。近くに独居高齢者も多いため、リーズナブルで栄養満点のメニューを心がけました。メニュー開発から試行錯誤し、ネパール出身の人との料理教室や七輪会など、カフェを中心に地域の交流を生み出しています。

さらに、総合学習授業として地域の小中学校とも連携し、子どもたちが日の里でやりたいことを大人が全力でかなえる「ひっさつわざPJ」を20年9月より始動させました。 ここで子どもたちから出てきたアイデアが、「団地deクライミング」という団地の壁を使ったクライミングウォール作りでした。会社内部では安全性の問題などで反対意見もありましたが、地域を良くしたいという子どもたちの本気の案を、大人が真剣に受け止めないわけにはいきません。クラウドファンディングで300万円を集め、UR団地の壁にクライミングウォールを実現させました。

このように、私たちは、地域の人々の「やってみたい」という思いに寄り添い、企画から実現まで伴走しています。

コミュニティーが生み出した金銭的価値

この日の里での活動は、国交省の「まちづくりアワード」受賞や高校教材への掲載など、徐々に評価を受けていきました。

特筆すべきは、この地域に対する「期待感」や「ここに住むことで得られる幸せな時間」といった価値がお客様の中に生まれたことです。

団地跡地には新たに64戸の戸建て住宅地「さとのはhinosato」が誕生しましたが、通常3000万円程度が相場なのですがが、日の里のコミュニティー活動のおかげで4000万〜5000万円程度という、相場よりも3割も高い価格で売れる場所になったのです。これは、コミュニティーが金銭的な価値をはっきりと生み出した、確固たる事例だと自負しています。

われわれが何かを提供する側ではなく、地域にこういう場所をつくってみんなで一緒にやりましょうという場にしたかった。オープンの前日に地域の人たちに壁を塗ってもらったのも、その象徴です。

普通につくっても同じ景色はつくれますが、そこに自分たちらしさや、なぜわれわれがやるのかという思いをどれだけ埋め込めるか。それがこのプロジェクトの成功の鍵だと信じています。

この活動はまだ道半ばです。もし興味を持ったら、ぜひ一度、日の里へお越しください。美味しいビールとともに、この場所の空気を感じていただければ幸いです。

(2025年10月公開)