- HOME

- コラム

- 建築家が教える法令改正

- 地域によって異なる耐震等級の性能

<<建築家が教える法令改正 第4回>>

構造計算では何をどう確認している?

実は地域によって異なる耐震等級の性能

「4号建築物」で必要とされてきた「壁量計算」。そして、それとは全く異なる「構造計算」。建築基準法の改正によって、構造計算が必要とされる建築物が増えることになりました。今回は、この構造計算の内容について説明します。

構造計算によって建物が安全かどうか確認

外部からの力に対する耐性を計算する

構造計算では、大まかにいえば地震と風によって生まれる力に部材が耐えられるのかどうかを確認している。

また耐震性においては、基準となる地震力の計算に地域差がある点に留意したほうがいいだろう。必要とされる耐震性能を見極めたい。

構造計算が必要になる建物

今回の法改正で、木造建築物において構造計算が必要になる建物の規模が引き下げられました。これまでは2階建て以下で、かつ延べ床面積が500㎡以内の木造建築物は4号建築物とされ、建物の耐力壁の量が適切かどうかを確認する壁量計算は求められるものの、構造計算は不要でした。

しかし、これからは階数にかかわらず延べ床面積が300㎡を超えると構造計算が必要になり、建物の構造全体を検討し、外力に対する強度を計算することが不可欠になります。

この構造計算は、前回説明した壁量計算とどう違うのでしょうか。

木造の構造計算の一つに「許容応力度計算」があります。この計算では、まず大地震が起きたときの地震力や暴風時の風圧力などを想定します。そして、それらの力が建物の側面に加わったときに、すべての柱・梁・耐力壁が耐えられるのかどうかを検討します。

それらの力は建物の基礎を通して地盤まで伝わるため、最終的に基礎がそれに耐えられるのか、その下の地盤が耐えられるのかどうかを計算することになります。

構造計算の考え方

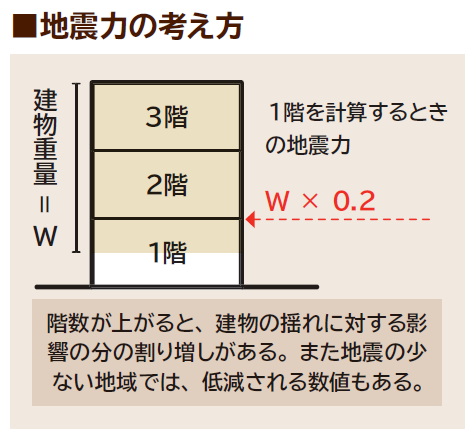

許容応力度計算ではどのような計算をするのか、地震の場合を例に説明します。

まず地震力を計算します。難しい式は省きますが、大まかにいえば地震力は「その階で支えるべき建物重量の0・2倍」と考えるといいでしょう(地震力は各階の床にかかるものとして計算します)。そして地震力が建物に加わったときに、木材が耐えられるかどうかを計算します。

風圧力についても同様に、各部材が耐えられるかどうかを検討していきます。

風圧力では、建設地が「密集地か開けた土地か」などによって係数が変わるため、地域によっては地震力ほどシンプルな計算にはなりません。

また建物が受ける風圧力は高さがあるほど大きくなることから、例えば木造3階建ての計算においては、地震力よりも風圧力のほうが大きくなることもあります。

構造計算では、これらの計算を行うことで、建物が外からの圧力に耐えられるように設計されているかどうかを確認しているのです。

耐震等級には地域差がある

構造の安定という点に関して、住宅性能表示制度における耐震等級についても、知っておいたほうがいい重要なことがあります。

耐震等級では、地震に対する倒壊のしにくさを等級1~3で表示します。このうち耐震等級の2および3とは、建物に加わる地震力が等級1で想定する地震力の1・25倍あるいは1・5倍になっても耐えられる建物という意味です。

そして前述の地震力の計算には「地震地域係数」が含まれており、この係数は地域によって異なります。

そのため、例えば大きな地震が少ないとされる福岡県で耐震等級2の建物を建てると、東京都における耐震等級1、つまり建築基準法で定められている最低限の耐震性能と同じ性能になります。

同様に、沖縄で耐震等級2を取得しても、実はその建物は東京都で建築されるどの建物よりも耐震性は低いのです。これはほとんど知られていない現実です。

耐震基準は全国一律ではありません。地震力の計算が地域によって異なるため、これから建築しようとしている地域での係数を意識する必要があるということになります。

今回の法改正により、300㎡超の建物では構造計算が義務化されました。今後は許容応力度計算が求められる物件が増えるでしょう。営業担当者から耐震性について説明を受けることもあると思います。その時のためにも、今回の話が「本当に安全な建物とはどんなものか」について正しく理解する一助になればと思っています。

これから建てる物件の希望を出す際に、今後はこんなことを建築事業者に言われるかもしれません。「法改正によって構造に対する規定が厳しくなったので、こういった間取りはつくれなくなりました。以前は大丈夫だったのですが・・・」と。

本来であれば、設計者は建物が安全なものになるように構造の基本設計を行い、通常よりも重い壁や屋根を使用するときにはそれを加味した設計を行わなければなりません。ところが、以前の4号建築物の特例であった「審査不要」を、「計算不要」と履き違えて住宅を建築する設計者や建築事業者が後を絶ちませんでした。安全性よりも「売れやすい間取りにすること」が優先されてきたのです。

しかし、何より大切なのは建物が安全であることではないでしょうか。

一級建築士事務所 向井建築設計事務所(東京都江戸川区)

向井一郎所長(57)

賃貸アパート・マンション専門の設計事務所を経営。土地探しから企画・設計、監理まで全段階で建築主に寄り添う1級建築士。設備設計1級建築士の資格も保有している。入居者募集にも積極的に関与し、募集用の図面作成、完成写真の提供などで家賃と入居率のアップに協力。

(2025年 8月号掲載)