<眠っているお宝 目の付けどころ>

VOL.7 刀剣

平安時代から現代に至るまで、400万本が流通しているといわれる刀剣。価格は刀工(作者)、刀の種類(太刀、脇差し、短刀など)、刀身の状態や希少性、歴史的背景などによって決まるが、それらを証明する鑑定書の有無が査定額に大きく影響する。

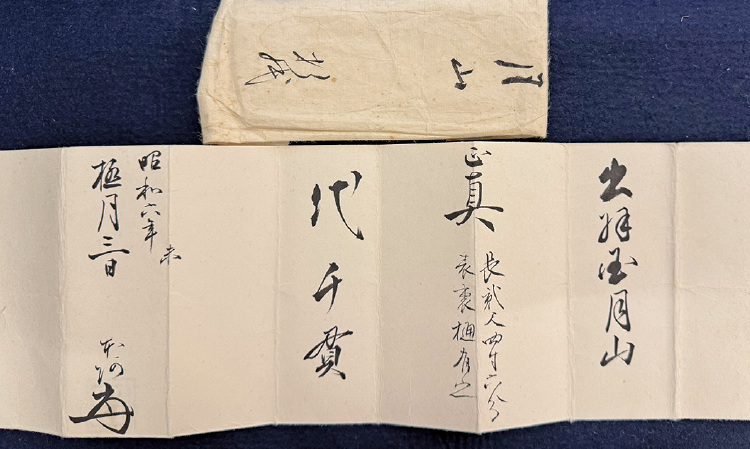

かつて刀剣の鑑定書は「折紙」と呼ばれるものだった。折紙の始まりには諸説ある。その一つが、1596年(慶長元年)ごろ、豊臣秀吉が土地に代わる恩賞として刀剣に価値付けするため、本阿弥家9代目・本阿弥光徳を「刀剣極所」に任命し、刀剣の鑑定、折紙の発行を認めたというもの。本阿弥家は、代々将軍家の刀剣の諸事をつかさどる家だったのだ。

現在は折紙の発行はされておらず、それに代わるものとして公益財団法人日本美術刀剣保存協会(東京都墨田区)による鑑定書が発行されている。

刀剣の所持には登録証が必要

「ある旧家の話です。遺品整理の際、遺族が短刀を見つけたのですが『小さいから高く売れることはないだろう』と思い、当店とは別の事業者に二束三文で売却したのです。ところが後から鑑定書が出てきて、当店での鑑定の結果、1000万円以上する刀であることが判明しました。刀剣は鑑定書の有無で、査定額に大きな差が出るのです」と日本刀 簱谷(同)の簱谷大輔代表は語る。

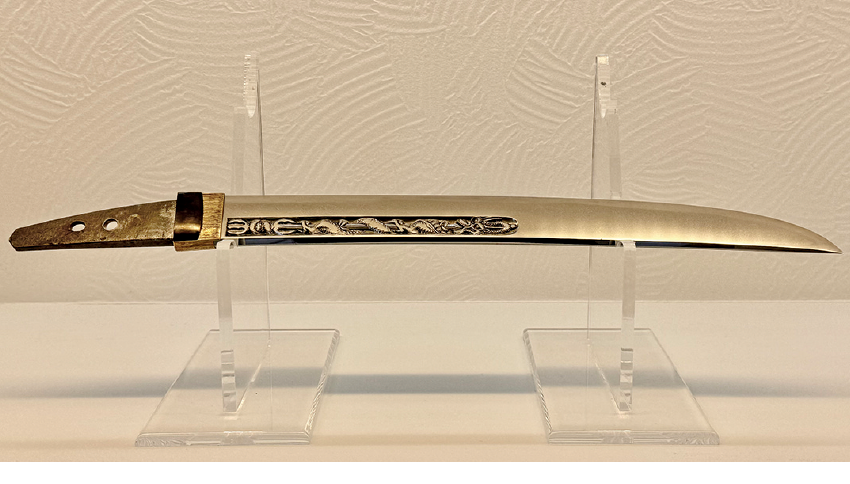

▲江戸時代初期の短刀

▲本阿弥家が発行した折紙

家の中で日本刀が見つかり鑑定書がない場合は、日本美術刀剣保存協会による鑑定書を取得してから売却することをおすすめする。ただし刀剣は国内外の市場で売買されており、美術的に完成度の高いものと市場での人気が一致するとは限らない。

「人気はメディアの影響が大きいですね。例えば、大河ドラマ『龍馬伝』の放送当時は、龍馬が所持していた陸奥守吉行の人気が高まりました。最近は『刀剣乱舞』というゲームシリーズに出てくる刀工の作品が人気です」(籏谷代表)

また法律上、刀剣の所持には「銃砲刀剣類登録証」が必要だ。登録証がある場合は、刀剣類所有者変更届を相続から20日以内に、登録証に記載のある都道府県の教育委員会へ提出しなければならない。

登録証が見当たらない場合は再交付申請手続きが必要となるので、警察署へ連絡し「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」を受け取ったのち、教育委員会で登録審査を受けよう。

日本刀 簱谷(東京都墨田区)

簱谷大輔代表

老舗美術刀剣店「銀座 盛光堂」で修業後、独立。刀剣・武具の鑑定歴37年。国内10カ所に拠点を持ち、全国から鑑定依頼を受け付けている。

■店舗情報

取扱数は日本最大級。「刀剣博物館」からすぐの立地ということもあり、博物館の紹介で訪れる客も多い。

(2025年 9月号掲載)