- HOME

- コラム

- 建築家が教える法令改正

- 窓が多い角部屋でも高断熱と快適性の両立可能

<<最終回 建築家が教える法令改正>>

窓が多い角部屋でも 高断熱と快適性との両立は可能

前回に続き、建物の断熱性能について説明します。外気に接する外壁や窓が少ない住戸が多い建物は、断熱という面では有利ですが、住戸によって快適性に差が出ます。工夫すれば、窓が多い全室角部屋の物件でも、省エネルギー性能を上げることは可能です。

省エネ性能を上げれば助成金申請時に有利

法律や建築の知識を身に付けたい

断熱性能は、建物における住戸の配置や構成によって、住戸ごとに変わる。物件を建てる際には、その構成から始まり断熱性能、快適性、かかるコストとそれを支える助成金の現状など、押さえておくべきポイントや必要となる知識はさまざまだ。

外気に接する分だけ逃げる熱

前回は「省エネ性能が高い家」を実現するために必要な断熱性能について説明しました。省エネ住宅への助成金を申請する際も、断熱性能への対応によって、受け取ることができる金額に大きな差が出ます。そして何より大切なのは、建物の省エネ性能を向上させながら、住居の快適性を保つことです。

最終回となる今回は、建物における住戸の配置や構成と断熱の関係、そして実際に断熱性能を上げるために工夫して設計した完成物件の事例について解説します。

省エネを実現するには、外気から影響を受けずに室内の温度を保つよう断熱を考えますが、まず一般的な集合住宅がどれだけ外気にさらされているのか、3階建てで各フロア3戸のマンションを例に説明します。

101・103・301・303号室では、地面あるいは屋根と外壁3面から熱が逃げ、側面の窓からも熱の移動の大きな影響を受けます。102・302号室を見ると、熱が逃げるのは地面あるいは屋根と外壁2面からです。そして省エネの観点から見て一番有利なのは202号室で、外壁2面からのみ熱が逃げることになります。

一般的な集合住宅のイメージ図。角部屋が多いほど、断熱性能は下がる

省エネ計算は住戸ごとに行われますが、外気に面する部分、特に窓や玄関扉が少ないほど、その住戸の省エネ性能は高いと判定されます。逆に1フロアに2戸しかないマンションや2階建てのアパートでは、すべての住戸で厳しい省エネ計算が実施されることになるのです。

外断熱の導入で性能アップ

それでも、低層かつ角部屋が多い物件で断熱性能を高くしたい、そして省エネ住宅に対する助成金の申請でも高い水準を狙うという場合には、外壁そのものの基本的な断熱性能が高い構造形式を選択する必要があります。窓をしっかりと確保して、快適な住宅を造る場合も同様です。

建物全体を断熱材で包む外断熱を採用すれば、部分的に施工される内断熱よりもはるかに断熱性能が上がります。ただしRC造の場合は、外断熱を導入すると建築費が非常に高価になります。

現実的な解決策として、私の設計では鋼板を加工したものを枠組み材として使用する薄板軽量形鋼造を採用しています。この場合、木造耐火構造に10〜20%分のコスト増で収まり、「東京ゼロエミ住宅認証制度(以下、東京ゼロエミ)」の一番高い水準A相当をクリアすることが可能です。

コスト増でも助成金で対応

構造的に安全な建物を造りつつ、入居者に選ばれる快適性を確保するためにかかるコスト上昇分は、助成金で対応することも考えていきたいところです。

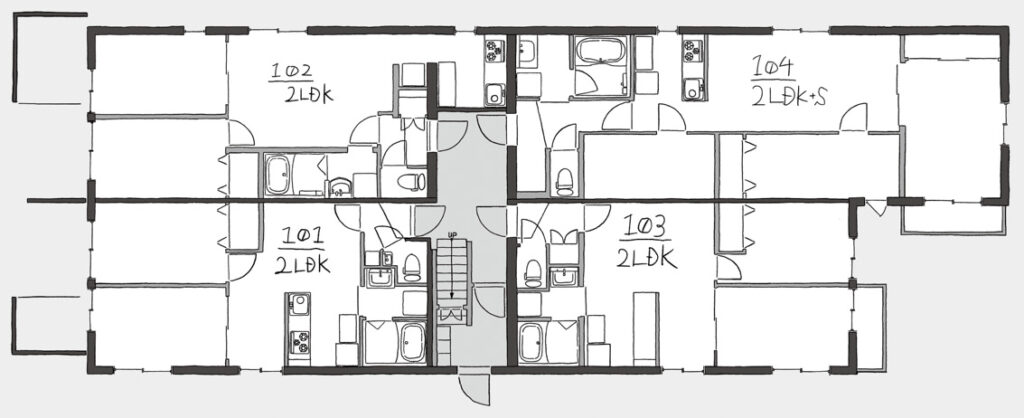

実際の事例として紹介する「相之川プロジェクト」では、快適性を突き詰め、内階段・内廊下で3階建て12戸、全住戸角部屋として企画・設計しました。

全住戸角部屋で窓が多い物件も、工夫次第で高い省エネ性能を実現

省エネ性能を上げるために外断熱を導入しましたが、その副産物として遮音性が高くなり、物件の付加価値が上がりました。防音性が高く、楽器が演奏可能なマンションとすることで、高家賃設定も可能にしています。

残念ながらこの建物が建築されたのは千葉県内であったため、東京ゼロエミの助成金を受けることはできませんでした。しかし、建築物省エネルギー性能表示制度「BELS(ベルス)」の認証を受けたところ、東京ゼロエミの水準Aをクリアする数値を達成。都内に建築していれば「200万円×12戸」で合計2400万円の助成を受けられたことになります。

家主自身で守る物件と資産

私は普段の設計業務において、専門用語をわかりやすく言い換えつつ「できること」と「できないこと」を詳細に説明しています。しかし、顧客目線のない事業者による物件への提案を目にした時に、オーナーや入居者ではなく自社の利益を最優先にしていると感じることがあります。

容積率が200%の地域であるにもかかわらず「これが限界です」と容積率120%での設計案を見たこともありました。貴重な土地の能力をすべて生かし切るためには、容積率は1%も残さず使い切らなければなりません。

最新の工法や更新される助成金の情報を知っていくのは大変だと思います。しかし、大切な不動産を生かすには、家主の皆さんが事業者に負けない知識を身に付け、正しい資産運用を行うための「参謀」を見つけてほしいと考えています。

今回の連載をきっかけに「建築」における法令の規制や、それを補助するさまざまな仕組みに興味を持っていただければ幸いです。

一級建築士事務所 向井建築設計事務所(東京都江戸川区)

向井一郎所長(57)

賃貸アパート・マンション専門の設計事務所を経営。土地探しから企画・設計、監理まで全段階で建築主に寄り添う1級建築士。設備設計1級建築士の資格も保有している。入居者募集にも積極的に関与し、募集用の図面作成、完成写真の提供などで家賃と入居率のアップに協力。

(2025年 10月号掲載)