<<【連載】教えて!弁護士さん 賃貸経営お悩み相談>>

賃貸経営に関する法律のポイントをQ&A形式で解説します。

Q.家賃滞納の対応を管理会社に依頼してもやる気なし… 何のための管理会社なんですか?

私は、入居者からの家賃回収などの業務を管理会社に任せています。入居者の1人が家賃を5カ月分も滞納しているにもかかわらず、堂々とアパートに住み続けています。管理会社が支払いの督促を繰り返し行っていても反応がありません。調べてみると「内容証明郵便を入居者に送り、賃貸借契約を解除して退去を迫るとともに、未払い家賃を請求する」という方法が良さそうです。しかし、管理会社に依頼したところ渋い顔をされ、全くやる気がなさそうです。何のための管理会社なんですか?

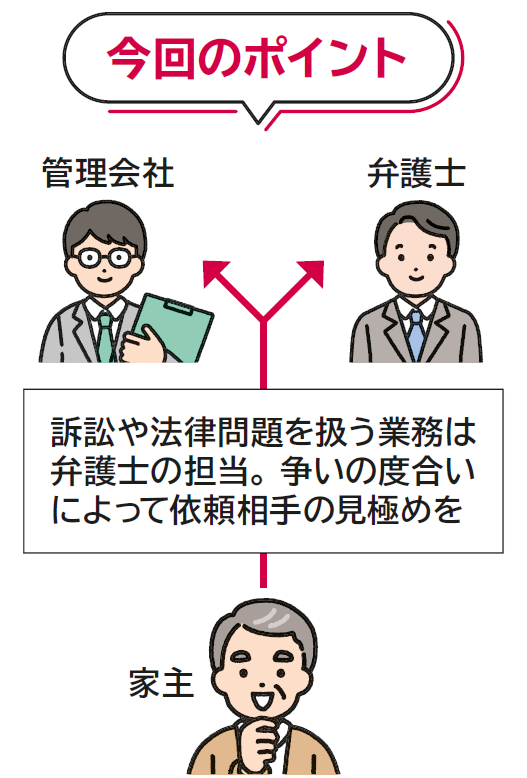

A.弁護士法により管理会社の担当業務は限定される 争いが避けられない場合には弁護士に相談を

「本来は自分で行うべき業務を他人にやってもらう」という関係を広く「委任」といい、質問者と管理会社との間にもアパートの管理の委任契約(民法643条、656条)が成立しています。

委任契約に基づいて誰にどのような業務を依頼するのかは、原則として当事者が自由に決定できます。しかし、専門的な業務の場合には、業務を行う側(受託者)に一定の資格が必要となる場合があります。

具体的には、200戸以上の他人の賃貸住宅を管理する事業者は、賃貸住宅管理業の登録を行わなければなりません(賃貸住宅管理業法3条1項)。質問者が委託している管理会社も賃貸住宅管理業の登録を行っている可能性があります。そして、他人の訴訟や法律問題を扱う業務は、弁護士しか担当できません。(弁護士法72条)

そうすると、管理会社の担当業務と弁護士の担当業務の線引きの問題が生じます。この線引きは難しいのですが「争いの度合いが高い業務(代表例は訴訟)は、弁護士が担当しなければならない」ということになっています。管理会社が弁護士しかできない業務を行ってしまうと「非弁行為」となります。

例えば、入居者が家賃の入金をたまたま忘れているような状況であれば、入居者との争いが起こる可能性は低いので、入金の督促を管理会社の業務として捉えることができます。一方で、家賃が長期間滞納され入居者が居座っている場合には、家賃の支払いや退去は任意では期待できなくなっており、争いは避けられません。建物賃貸借契約の解除の有効性も争点となる可能性があります。

そのため、質問者は管理会社ではなく弁護士に、入居者への内容証明郵便の送付や明け渡し手続きを依頼するといいでしょう。もちろん、弁護士に依頼せず、質問者自身で対応することも可能です。また管理会社も渋い顔をするだけでなく、弁護士法の制限により管理会社が担当できる業務が限定されていることを、家主に説明すべきです。

私たちが答えます

TMI総合法律事務所(東京都港区)

- 野間敬和弁護士

- 辻村慶太弁護士

野間敬和弁護士:1995年、同志社大学大学院法学研究科修了。97年、弁護士登録。2003年、バージニア大学ロースクール修了。04年、ニューヨーク州弁護士資格取得。同年、メリルリンチ日本証券(現BofA証券)に出向。08 ~11年、筑波大学大学院ビジネス科学研究科講師、12年、証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員。11~14年、最高裁判所司法研修所民事弁護教官。

辻村慶太弁護士:2014年、一橋大学法科大学院修了、15年に弁護士登録。

(2025年11月号掲載)