- HOME

- コラム

- 欧米に学ぶ 土地活用

- 資産価値を向上させるための仕組みづくり

<<欧米に学ぶ 土地活用のスタンダード>>

資産価値を向上させるための仕組みづくり その1

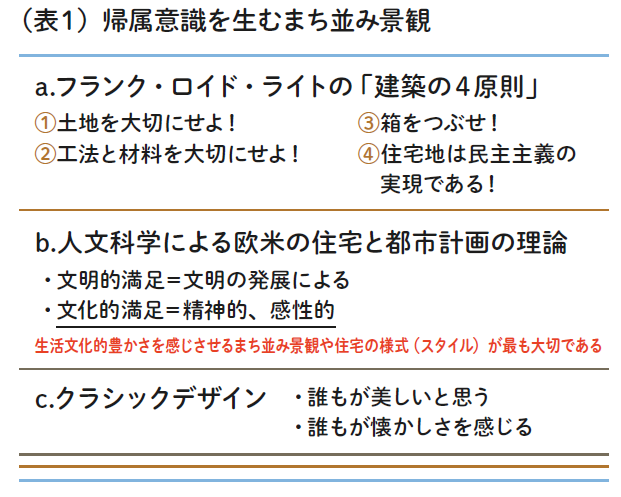

前回の10月号では資産価値を向上させるための仕組みづくりについて4点を挙げました。今回はそのうちの一つ目の帰属意識を生むまち並み景観について、三つの段階をふんで紹介します。

1.帰属意識を生むまち並み景観

a.フランク・ロイド・ライト※の「建築の4原則」

a-① 土地を大切にせよ!

太陽、水、空気、土、緑を取り込んだ土地環境を生かすも殺すも、そこに造る建物に左右されます。住宅は景観の担い手であるため、その土地が持つ歴史・文化に合ったビジョニングストーリー(未来像)に沿うことが望ましいのです。

a-② 工法と材料を大切にせよ!

文化的な環境を形成するための空間計画と、それらを構成する適切な材料と工法によって素敵なまち並みをつくることが大切です。歴史文化の産物として、これを間違うと無秩序な住宅が詰め込まれ、ゴミの山と化してしまうと示しています。まさに現在の日本を指しているかのようです。

a-③ 箱をつぶせ!

単体としてどんなに立派な住宅でも居住者に適合しない住宅(箱)はつぶしてしまえという、かなり過激とも取れる内容です。

a-④ 住宅地は民主主義の実現である!

フランク・ロイド・ライトは良い住環境について次のように提案しています。

お互いの違いを認め合う。違いは上下ではなく、優劣でもない。違いとして認識する。相手を尊重すれば、相手も自分を尊重する。お互いの違いを尊重し違いを受け入れてこそ良い住環境となる。

個性豊かな我が家(Our house)と個性豊かな近隣(Your house)。それらが連なって帰属意識の持てる素敵なまち並み景観となり、その結果わがまち(Our street)となる。

わが国では、特にビジネスの現場において「差別化」という言葉が頻繁に使われています。しかし一方で、「差別」という言葉には、人間の尊厳を否定し、公平な機会を奪い、社会に分断や対立を生み出し、偏見や無知を助長し、さらには当事者に深い傷を残す恐れがあるという、重大な負の側面も含まれています。そんな時代だからこそ、フランク・ロイド・ライトが唱えた「自然との調和」や「人間らしさを大切にする建築思想」が、今改めて見直されるべきではないでしょうか。誰もが心地よく、尊重されながら生きることができる環境づくりのために、私たちが当たり前と捉えてきた価値観そのものを問いただす時期に来ているのかもしれません。

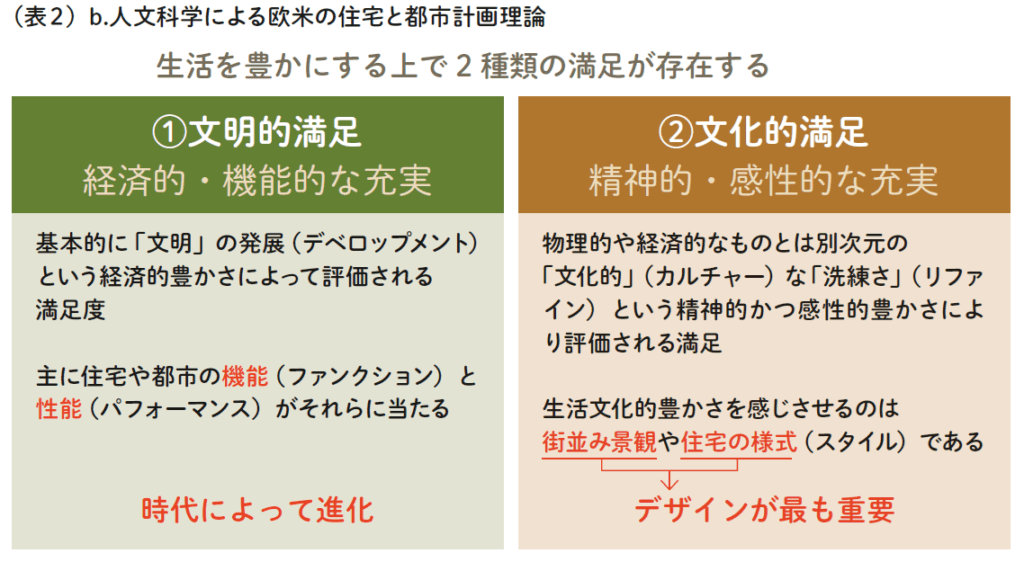

b.人文科学による欧米の住宅と都市計画の理論(表2)

建築におけるデザインとは基本的に歴史文化を担ってきた歴史の集積であって、思い付きで出てきたわけではありません。日本におけるデザインとは、“何か変わったことをやる”だったり、前述の“差別化の手段”となっていることが多く見受けられます。それは、建築の教育が主な要因で、欧米の建築教育は日本のような建築工学(エンジニアリング)だけで教えることは絶対にありません。

欧米の「アーキテクチュラル・デパートメント(建築学科/建築設計部門)」における教育は、建築工学はもちろんですが、実はヒューマニティー(人文科学)を軸としており、単に建物の設計と構造計算、人間の文化、歴史、哲学、芸術を理解し、それを建築に生かすことを目指す教育です。

建築や都市計画において最も重要なことは、人間が豊かに生活するための空間をいかにしてつくっていくかに重きをおいて教育することです。

日本と欧米で造り出される建築物の違いは、単なる美意識や技術の差だけでなく、こうした教育環境の違いによってもたらされているといえるでしょう。建築を「構造物」としてだけでなく、「人間や文化との関係性」として捉える姿勢が、設計思想や空間の在り方に大きな影響を与えているのです。

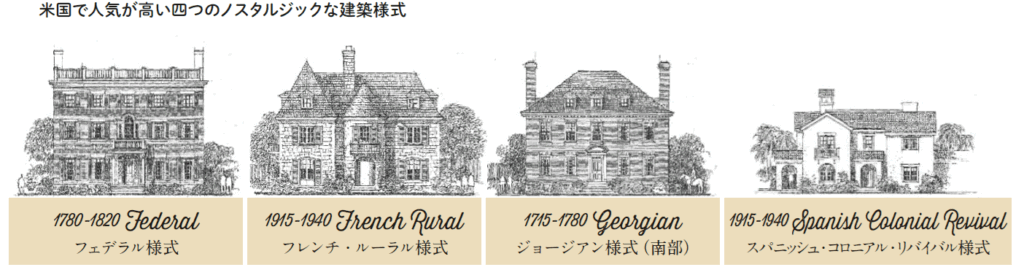

c.クラシックデザイン

前述のような諸条件を満たし、特に米国では国際的な基準で誰から見ても美しく、懐かしさを感じ、帰属意識を生むノスタルジックなデザインは、歴史文化の中で多くの人々に支持されてきました。そして現代に伝承される形(フォルム)と意匠(オーナメント)は、創作された時代の文化を伝えている建築の言葉(ボキャブラリー)であるため、それらを備えた建築様式を踏襲したデザイン、すなわちクラシックデザインを採用することが望ましいとされています。逆に言えば、クラシックデザインを外れた住宅は、融資の審査すら通過するのが難しいのです。

元来、米国は移民の国であり、16〜17世紀には、英国をはじめスペイン、フランス、オランダ、ドイツからの入植者が母国の建築デザインを持ち込み、各地の素材を用いて建設を行いました。こうして紡がれた歴史と文化は現代の住宅にも受け継がれ、そのデザインは長きにわたり人々に親しまれています。いわば多国籍の人々が暮らす米国で支持され続けているという事実は、それ自体人類が長く追い求めてきた住宅の理想形であることを示していると、私は考えます。日本人である私でさえ、欧米のまちを歩くと、どこか懐かしいような感覚に包まれます。それはきっと、人類が紡いできた歴史と文化の影響なのでしょう。

また、それらのクラシックデザインは、住む家族のアイデンティティーを家のデザインで表現するとともに、住宅の資産評価基準においても一役を担ってきたのです。

それに対して日本はどうでしょうか。振り返れば、この100年で「日本の住宅デザインとはこういうもの」と胸を張っていえる建物があったでしょうか。

洋風化は進んだものの、その背景や本質を捉えぬまま、表面的、部分的に模倣するだけの住宅が造られ続けています。まさに「椅子にして椅子にあらず」──見た目は椅子でも、本来の役割を果たさない椅子と同じです。

第2次世界大戦後の日本の建築教育における誤りと勘違いは、機能主義(ファンクショナリズム)に基づく設計技法に依存してしまったことにあります。

その結果、日本の住宅デザインからは、オーナメントやデコレーションは消えて、カラーや陰影をも失われ、都市や住宅地に見られる世界一醜い住宅や住宅地を造ってしまいました。

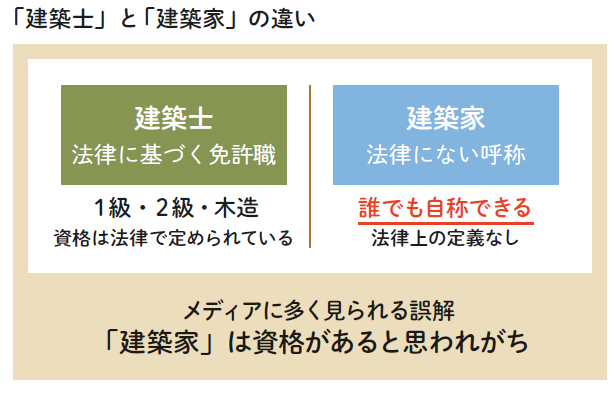

明治期、西洋建築の導入に伴い「Architect」の訳語として「建築家」が用いられるようになりました。戦後もマスコミや学会、著名デザイナーらが自称として広め、響きの良さやアーティスティックな印象から、メディアは「建築士」よりも「建築家」という呼称を好んで使用しました。その結果、資格の有無にかかわらず多くの建築士が「建築家」を名乗り、現代に至るまで大きな誤解を生み続けています。

憲法や法律すら自国で独自に築いてこなかった日本の歴史を踏まえれば、今から数百年をかけて「日本の住宅デザイン」を確立させることは現実的ではありません。むしろ、そのような大それた構想は捨て、移民国家として多様な文化を受け入れつつ、人々の支持を集めてきた国際的な建築デザインを踏襲し、住宅によって資産形成にも成功しているアメリカの実例に学ぶことこそが、最も効率的で確実な近道ではないでしょうか。

ボウクス(川崎市)

内海健太郎 代表取締役

1967年、川崎市生まれ。92 年、父が経営する建材卸売事業者の内海資材(現ボウクス)に入社。94 年にキャン’エンタープライゼズ設立。2006 年、内海資材を事業継承し、ボウクスに社名変更。代表取締役に就任し、現在に至る。

(2025年 11月号掲載)