- HOME

- コラム

- 欧米に学ぶ 土地活用

- 資産価値を向上させるための仕組みづくり ―その2

<<欧米に学ぶ 土地活用のスタンダード>>

資産価値を向上させるための仕組みづくり その2

10月号で紹介した四つの資産価値を向上させるための仕組みづくりから、二つ目のアフォーダブルについて説明します。

2.アフォーダブル(購入可能)

住宅の価値は住宅市場での取引価格で決定されますが、そのの価値を維持・向上させるためには居住者の家計支出内で購入しなければなりません。言い換えれば購入者の財布事情に合わせた住宅を造らなければならないということになります。

米国では金融機関の厳格な指導により、住宅ローンの借入額は世帯年収の3〜3・5倍、地価の高いニューヨークやボストンでも4倍以内に制限され、過大な借り入れはそもそもできません。

一方、日本の首都圏では世帯年収の5〜7倍のローンを抱える世帯も珍しくなく、緩い融資姿勢と「無理をしてでも持ち家を」という価値観が背景にあります。

まさにこの差こそ、日本が豊かに暮らすことができない大きな理由の一つでしょう。米国では制度が暮らしを守るのに対し、日本では住宅ローンが生活を圧迫することが常態化しています。

裏を返せば、米国で年収の 5〜7倍のローンを抱えることは「破綻リスクが極めて高い」と解釈される水準です。日本では住宅販売会社も金融機関も、引渡しや融資の時点で取引を終え、その後の家計には関与しません。 金融機関は土地を担保に取り保険でリスクを補うため、破綻しても損失は最小限で済むのです。

では、これまでに説明してきたような住宅をどのようにしてアフォーダブルなものにしていくのかということについて説明します。

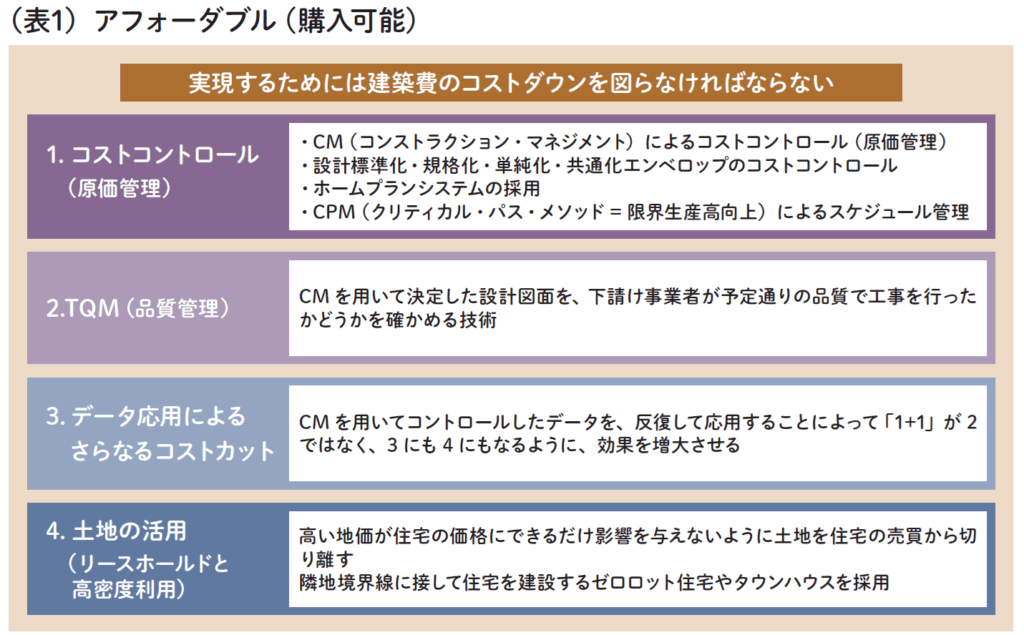

まずは何より建築費のコストダウンをしなければなりません。それには表1に示した項目をすべて実施する必要があります。

米国で最も有名な小売りチェーンの一つであり、カタログ通販で全米の消費者に商品を届け20世紀前半大きく成長したSears(シアーズ)がアメリカの住宅史の中でとてもユニークで面白いものを発表しました。それは通信販売住宅です。

1900年代初めから40年ごろまで、部材はあらかじめプレカットし、現場での加工を最小限で済ますことができ、デザインは質素なバンガローからコロニアル様式やチューダー様式までが多用されていました。それは鉄道があるところであればどこへでもコンテナに入れて配送するといったものであったため、このSearsの住宅によってアメリカの中産階級が手頃な価格で家を持つ夢を実現し、全米で7万棟以上が建てられました。

1929年代に起こった世界大恐慌によりローン延滞の増加で経営が悪化し、40年に住宅キット販売は終了しましたが、今でも多くの住宅が残っており、住宅史のファンや建築愛好家にとっては憧れの家でもあり、不動産としてもその付加価値が高まり高額で取引されています。

この経験を基に米国HUD(住宅都市開発省)は住宅の工場生産化を方針とし、政府による住宅工業化政策「OBT(オペレーション・ブレイクスルー)」を掲げ、高品質で低コストな住宅供給を推進しました。

それに対しNAHB(全米住宅建設業協会)は住宅建築職人たちの生活を守るため現場生産主義を掲げCPM(クリティカル・パス・メソッド:限界生産高向上)を導入することによって政府の工場生産主義に対抗しました。CPMは50年代に米デュポン社が工期短縮とコスト削減を目的に開発された技術です。

同じ頃、弾道ミサイル・ポラリス搭載原子力潜水艦の大量建造プロジェクトの日程計画を目的として、米国の大手防衛関連メーカーのゼネラル・ダイナミクスとアメリカ海軍がPERT(プログラム・エバリュエーション・アンド・レビュー・テクニック)を開発しました。

NAHBはこれらの技術を既存の建築工程に組み込んだ結果、住宅価格は工場生産されたものと同等もしくはそれ以上の成果を上げ、職人たちを現場仕事の減少から救ったのです。

90年代にエネルギー問題に国を挙げて取り組まなければならない状況になり、過去の政府が推奨した工業化政策について、NAHBのCM(コンストラクション・マネジメント)による現場の生産性を高める方法に敗北したことを政府は認めました。その結果、官民で進めるエネルギー政策にNAHBが全面的に協力することになり、現在両者は良好な関係にあるとされています。

前述のように、米国では建築の価格を購入者の懐に合わせるという作業は常に行われ現在に至っています。

日本でも建築現場にCMの考え方を導入するという動きは90年代にありましたが、そのほとんどは相見積もりによって下請け事業者の価格を下げ、住宅販売会社の利益増大に寄与するものであったり、CMコンサルタントを導入して、せっかく安くなった建築費に、多額なコンサルタントフィーを上乗せするという本末転倒な事業者まで登場し、購入者の懐具合とは全く無関係なところにありました。

現在もCMを導入して住宅販売を行う会社は存在しますが、残念ながら購入予定者の利益のためにその技術を駆使しているような例を私は耳にしたことがありません。

表1で指摘のとおり、1のコストコントロールは文字どおり建築費を削減する技術とされていますが、現場だけに用いるものではなく、設計する時点からムリ、ムダ、ムラをなくすことに加え、標準化、規格化、単純化、共通化を図り、コストメリットを得ることができるような設計図面を書かなければなりません。

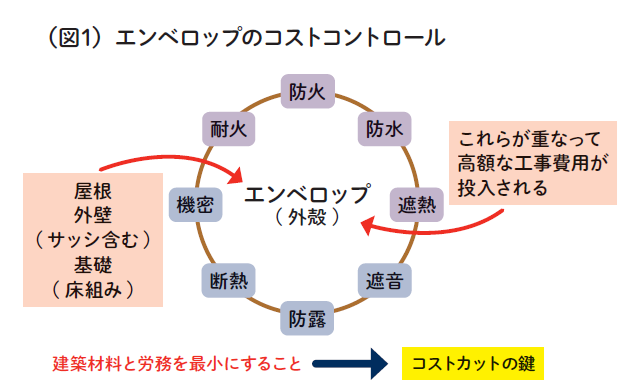

またコストを最小限にするためのためには「エンベロップ(外郭)」のコントロールをしていくことが大変有効です。(図1)

エンベロップ、つまり建物の外郭(構造外壁や屋根構造、基礎など)は防火や防水、遮熱、遮音、防露、断熱、気密、耐火などの工事を複合的に施工するため、高額な工事費用が投入されます。例えば、サッシなどの高額な部材は、極力同じ形状で同じ寸法のものを多用するようにし、仕入れに対するコストメリットと施工する職人の熟練度におけるコストメリットの両立を実現するように計画する必要があります。このように高額な工事費用がかかるため、エンベロップを最小限にすることを考えて設計すれば、大幅なコストダウンが見込まれるということになります。

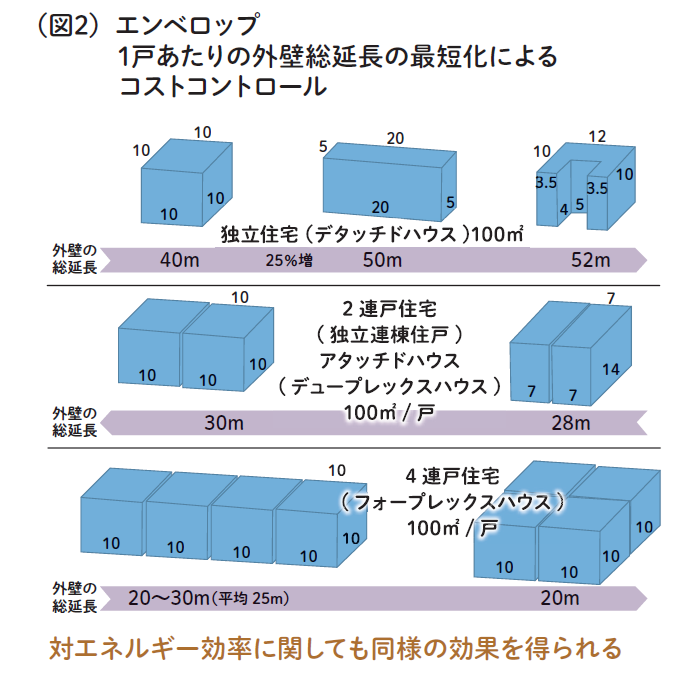

その一部を紹介すると、外壁の総延長を最短にすることです。図2のように1戸あたり100㎡の床面積でさまざまな考え方を記載しましたが、戸建てならば、正立方体が最も総延長が短く、日本では「中庭のある暮らし」などのコピーで宣伝をしている住宅メーカーもありますが、中庭を配した住宅は最もコストがかかるということがわかります。

工事費用が高額となる出隅と入隅をできるだけつくらない設計をすることも大切です。

ここで室内の間取りや構造などは、あらかじめ設計が完成しているホームプランシステムを採用したり、プランの応用を効かせたりして設計費用の最小化も図っていきます。

作成された建築図面に対しCPMを駆使して最適な工期を算出し、徹底したスケジュール管理を実践して、建設計画どおり生産することによって、住宅のコストダウンだけでなく、期間内の工務店の利益および職人の労賃を高めていきます。

表1での2、TQM(トータル・クオリティー・マネジメント)では、CMを用いて決定した設計図面どおりの品質で各所の職人が施工したかどうかを管理していきます。

表1の3で示した時間や品質、コスト(TQC)といった三大要素をデータ化し、次の工事で応用しながら再利用することによる反復効果を継続的に得続けると、さらにコストメリットが拡大し、住宅購入者や住宅生産に携わる多くの事業者もその恩恵を受けることとなります。

そして最後に表1の4による住宅取得において、建物価格に過度な地価が付随する現状を是正し、より合理的かつ安価に住宅を取得できる仕組みが求められます。その有効な方策の一つが、本連載の冒頭で触れたリースホールド(定期借地権)の活用です。さらに、敷地境界線に接して建設するゼロロット住宅や、土地利用効率(高密度利用)を高めるタウンハウス形式の導入も、都市居住空間の最適化に貢献する有力な手段だといえるでしょう。

ボウクス(川崎市)

内海健太郎 代表取締役

1967年、川崎市生まれ。92 年、父が経営する建材卸売事業者の内海資材(現ボウクス)に入社。94 年にキャン’エンタープライゼズ設立。2006 年、内海資材を事業継承し、ボウクスに社名変更。代表取締役に就任し、現在に至る。

(2025年 12月号掲載)