- HOME

- コラム

- 欧米に学ぶ 土地活用

- 豊かに暮らすための新たな選択肢として まとめ

<<欧米に学ぶ 土地活用のスタンダード>>

最終回 豊かに暮らすための新たな選択肢として まとめ

12回にわたっての連載も、最終回となりました。2月号までで、資産価値を向上させる仕組みづくりを四つに分けて詳しく説明してきました。最後に、欧米の土地活用を日本においてどのように生かしていくのかを提案したいと思います。

人間中心主義で考える

欧米の住文化は、国家(政府)、地主(貴族)、不動産事業者、建設事業者、そして住民自身が知恵を出し合い、“どうすれば皆が豊かで快適に暮らすことができるのか”という根本的な問いに長い時間をかけて向き合ってきた歴史の積み重ねです。調査、研究、改良を繰り返してきた結果として、こんにちの成熟した住環境が形作られています。

それに対して日本は、戦後の約80年間、この問いにどれほど真剣に向き合ってきたのかを考えると、どうしても疑問が残ります。表向きには「個人の資産形成」などと掲げながら、実際には産業重視の発想が先行し、国益や既得権益の形成に力を注いできたように見えてしまうのです。

その結果、住環境を“文化として育てていく”という意識は社会全体に根付かず、暮らしの質そのものを問い直す姿勢が十分に共有されてきたとは言い難い状況です。

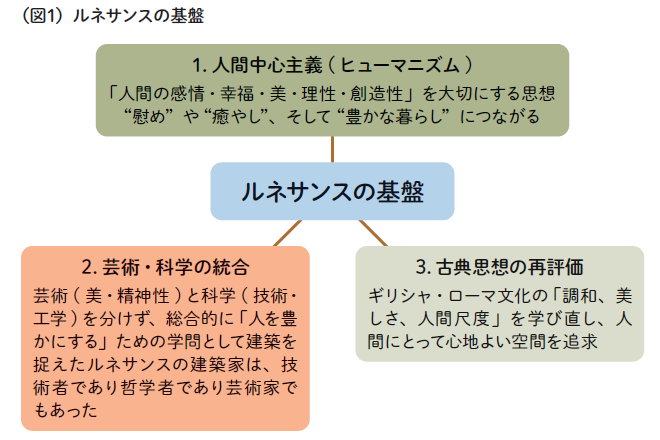

暮らしを総合的に研究し、住環境を改善するための組織や専門家は存在しているものの、欧米のような幅広い視点や学際的な取り組みまでのレベルには到底届いていません。また建築教育は建築工学を主体としており、最も重要なルネサンスの基盤(図1)となる「慰め」や「癒やし」などを含めた“人間中心主義(ヒューマニズム)”をテーマに“建築を人間の心の豊かさのために学び・つくる”という思想的な原点を教える建築学科も存在しないため、住宅産業の根本的な理念形成ができず、思想的な土台が育たないのです。

正直なところ、日本は「人々がどうすれば本当に豊かに暮らせるか」という最も重要なテーマを後回しにしたまま、自称建築家や建築工学しか学んでいない建築士らが、先進国の良いところをつまみ喰いのように採用してきました。

その結果、価値基準のない、哲学的基盤を欠き、長期的なビジョンも文化的な方向性も定まらない住宅が、この80年という長い年月にわたって大量に建築され今なおそれは続いています。

米国にはインターナショナル様式(*1)というスタイルがありますが、日本の住宅はそれにも属さないような帰属意識の低いデザインの建築ばかりが乱立しているのです。これでは資産価値など上昇するはずがありません。

「何を基準に“良い暮らし”とするのか」「どんな住文化を未来に残すのか」という本質的な議論を育て、住まいに関する政策を打ち出し、産業重視の場当たり的な活動をやめなければ、欧米の先進国と同等の住環境を実現することは不可能です。

(*1)インターナショナル様式はそれまでの歴史建築が具備している地域性や歴史の中で生まれてきた文化性は極めて薄く、まさにインターナショナルで無国籍のデザインといっていい。自然科学合理性を極めた文化的帰属意識の低いデザインのこと

地主が地主であり続けるため

しかし、現代の日本では、欧米のように長期的かつ恒久的な試みを実行できる地主がなかなか現れないのが現実です。

なぜなら日本社会では、事業を次世代へ継承することを苦手としており、この傾向は戦国時代を振り返っても明らかです。私はこれが日本の国民性の一端を表しているのではないかと考えています。また高度経済成長期を経て、不動産事業の収入水準や事業性は非常に高まりました。その結果、地主の間では「利回りが10%以上なければ意味がない」などというような考え方が根付いていることに加え、目先の利益だけを重視したさまざまな関連企業の提案によって、かつてのバブル経済の時代と同様の発想を今も持ち続ける人も少なくありません。

私が危惧していることは、計画段階における表面的な利回りと、数年先、数十年先の利回りの実態には雲泥の差が出てしまうということです。

資産の有効活用として考えられるのは、大きく分けて不動産活用、金融資産活用の2通りだと思います。どちらもその時々で10%を超えるような利回りを得ることがありますが、生涯(数十年単位)というロングスパンで考えた場合にはどうでしょうか。

前者は毎年のように小規模な補修が施され、中期、長期では大きな規模の修繕が不可欠となります。安定した収入ではあるものの、実はその利回りは常に変動しているわけで、このあたりが地主にとっての弱点となっています。

後者は投資したものに対して大きく差益を得るということがありますが、またその逆もあり、常に安定した収益を得続けることは至難の業だといえます。

双方ともにメリット、デメリットがありますが「なかなかそんなうまい話はない」というように、長期で均していった場合、せいぜい3%、良くて5〜6%が関の山ではないでしょうか。

お金を生まない土地を所有し、固定資産税を払い続けているのなら、それは明らかに負債と同じことなのです。ならば、この不透明な時代にこそ、最小限の投資で「地主が地主であり続ける」仕組みが重要になります。

この仕組みにより大きな利回りが得られるわけではありませんが、一族が永続的に地主であり、固定資産税を払い続けられる体制を維持することができます。さらに、資産価値を上昇させる仕組みを組み込むことで、地代の引き上げも十分に可能になるでしょう。

それに加えて、長期の賃貸借契約が満了する頃には、経年によるノスタルジーをまとった住宅が手に入り、追加の収益化を見込むこともできます。

構造的課題に向き合う

現在の日本において、国民が稼ぎ出す所得の中で最大の支出項目である「住宅」は、住宅ローンを完済する頃には資産価値をほぼ失うという矛盾を抱え続けています。完済時点で建物の価値は著しく減耗し、売却しても十分な対価を得ることはできません。

すなわち、住宅取得は資産形成どころか、長期にわたる負債を背負う行為に過ぎず、負債を完済した後に残るのは、価値を失った建物と、かろうじて残存する土地の価格だけなのです。

現行の仕組みを改めない限り、日本人が未来永劫にわたって豊かさを手にすることはありません。

このような負のスパイラルから脱却し、国民一人一人が真に豊かさを実感できる社会を実現するためには、生活の基盤である住宅の「費用(購入・賃貸)」を適正な水準に抑えることが不可欠です。それに加えて、取得した住宅が将来売却時に価値を失うのではなく、むしろ売却益を生み得る――欧米に見られるような住宅・不動産の仕組みを構築することが、もはや先送りすることのできない課題だと思うのです。

まさに本連載で取り上げてきた「リースホールド(定期借地権)」は、こうした条件を満たす具体的かつ実証済みのモデルであり、欧米では恒久的な収益システムとして機能してきました。

住宅費用の抑制と資産価値の循環を同時に成立させるこの仕組みは、現在日本が直面している構造的課題に対し、単なる理想論ではなく、現実的な解決策として検討されるべきではないでしょうか。

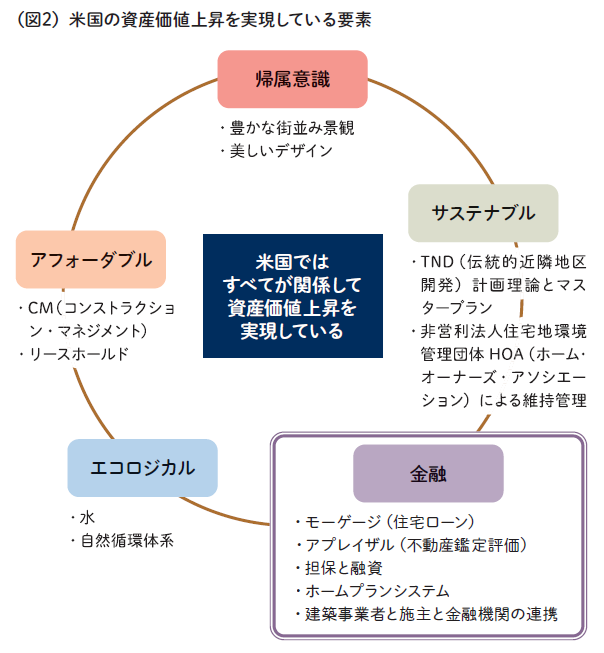

最後に、これまでの連載で説明してきた内容は(図2)の四つに該当し、どれ一つとして欠いてはならない要件です。さらにいえば「お金」すなわち金融やそのシステム、不動産の評価基準であるアプレイザル(*2)なども加えて実行すれば、より健全で長期的な住宅運用の仕組みが整い始めるでしょう。

こうした考え方も、日本の議論の中で選択肢の一つとして覚えておいていただき、読者の皆さまの今後の参考になれば幸いです。

(*2)推定再建築費⽤、相対評価、資本還元法という3つの評価で総合的に住宅の評価を算出する⽅法

一見すると豪邸のような外観だが、実際は6棟から成るアメリカ北東部のタウンハウス(連棟戸建住戸)。調和の取れた街並みは、アメリカンデザインの真骨頂といえる。また、広大なコモンガーデンにはベンチが置かれて、住民が穏やかな時間を過ごすための装置となる。

ボウクス(川崎市)

内海健太郎 代表取締役

1967年、川崎市生まれ。92 年、父が経営する建材卸売事業者の内海資材(現ボウクス)に入社。94 年にキャン’エンタープライゼズ設立。2006 年、内海資材を事業継承し、ボウクスに社名変更。代表取締役に就任し、現在に至る。

(2026年 3月号掲載)