相続分の譲渡による 遺留分の侵害に注意

司法書士安西総合事務所(横浜市)

安西雅史司法書士(49)

【裁判の概要】

一次相続時の相続分の贈与が、二次相続の際に遺留分の侵害だと訴えられた事案。

父が亡くなった際、配偶者である母が子どもBに対して自分の相続分を譲渡した。父の遺産分割において、Bは母からもらい受けた相続分を基にした 協議が成立した。

母は全財産をCに相続させる遺言を残した。数年後、母が亡くなった二次相続の際、母にはほとんど財産が残っていなかった。相続分の譲渡を受けていない子どもCは、父死亡時の母からBへの相続分の譲渡は遺留分侵害にあたるとして、譲渡を受けたBを訴えた。

原審では相続分の譲渡は遺留分の侵害にあたらないとしたが、最高裁は相続分の譲渡は特別受益に該当する可能性が十分に出てくると判断し、原審に差し戻した。

遺留分の計算方法

この判例には、遺留分の計算方法が示されていないという問題が残っている。遺留分の権利を行使する側の人間が一番興味を持つのは、その算定方法だ。裁判では原審に差し戻しになっているため、最高裁は判断を示していない。

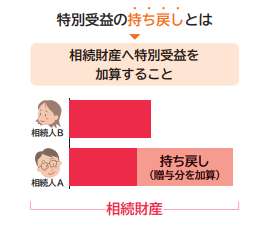

特別受益があった場合、その部分を相続財産に持ち戻して遺産に含まれていたものとして総額を計算する。実務では相続開始時の評価で持ち戻すことになるという。しかし、この持ち戻しの計算に問題があるのだ。

「一次相続の開始時点で1000万円の株式が、10年後の二次相続の相続開始時に100万円や1億円に価格変化した場合が問題です。一次相続の開始時点より低い100万円となったときでも、1000万円で持ち戻す一方、一次相続に1億円となったとしても評価は一次相続時の評価のまま1000万円ということになります。いずれのケースでも実態と乖離かいりしてしまうのです。遺留分算定方法は非常に難しく、専門の弁護士でも判断に困る場合があります」と安西司法書士は話す。

居宅は遺留分の対象外に改正

遺留分が原因でトラブルになる資産家は少なくない。この判例を通して、どのようにすれば相続争いを避けられるのか。

特別受益で考えておきたいことは、配偶者が居住する住宅だ。今までは「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例:婚姻期間20年以上を対象とした、基礎控除110万円とは別の2000万円の控除のこと)」を活用して配偶者へ居住用住宅の贈与をするケースも多かった。しかし、これが特別の受益と見なされ、遺留分請求が発生する可能性があった。子どもから居住用住宅の遺留分を請求され、相続分が大幅に減額となるケースも考えられていたのだ。

なお2018年の民法改正によって、居住用不動産の贈与は原則特別受益に入らなくなった。ただし、18年以前のおしどり贈与で贈与された居住用財産は特別受益となり、持ち戻しの対象になる。

認知症に備えて遺言を作成

安西司法書士は「まず特別受益となるシチュエーションをつくらないように、公正証書遺言を作成するべきです」と話す。相続に対する意識が高い人は一次相続の際に遺言を残しており、手続きさえ済めばもめずに相続が進むことが多いという。

相続人同士の仲がいいからといって遺言書を残さない人もいるが、遺産相続のリスクはもめるかどうかではないという。

遺族の仲がいい場合でも公正証書遺言を作成するメリットがある。残された配偶者が認知症になってしまった場合、遺産分割協議ができないのだ。「家族の総意といっても不動産オーナーのような資産家の相続は、弁護士や税理士らが対応します。配偶者が認知症だとわかったとき、遺産分割協議を進める専門家はほとんどいないでしょう」(安西司法書士)

配偶者が認知症になった際、相続手続きを進めるには成年後見人を付ける必要がある。しかし、デメリットが大きいため、配偶者が亡くなるまで遺産分割協議を進めないケースもある。

また遺言作成の際は、相続の順序が想定どおりにいかなかった場合を考え予備的な記載をすべきだ。例えば、不動産オーナーの場合は大半の財産を、控除を考えて配偶者に残すように遺言書を書くことが多いだろう。ただし、自分よりも配偶者が先に亡くなるときもある。そういった場合に備えて「配偶者亡き後は長男にA~C不動産、次男にD不動産と預金を相続させる」というように記載するといい。相続人が納得感を持つことができる遺言で相続手続きを進められれば、そもそも遺産分割調停や特別受益、遺留分請求まで話がもつれ込むことはないのだ。

本件では最高裁が、一次相続時の相続分譲渡について特別受益に該当する可能性が十分に出てくると判断している。相続発生前に一次相続だけでなく二次相続まで完了した段階での公平性を想定しなければならなかったということだ。相続分の贈与は簡単に行えるだけに、長期的な影響を考えて慎重に実行したい。

相続権の一部あるいは全部を第三者に渡すことができる。相続人が多数いる場合に、遺産分割協議に参加したくないケースや、そもそも遺産が要らないケースでよく見られる。相続分の譲渡は基本的に無償で行われるため、贈与の側面が強い。相続分を譲渡する手続き自体は簡単だ。親族でもめないように、証拠を残すために書類を作成するのである。裁判所のホームページに書式が掲載されている。ただし、遺産分割協議が完了していない状況下では、この書類はいわば遺産分割協議を円滑に進めるためのアイテムでしかない。遺産分割協議書と連動して書く必要がある。

相続分の譲渡と似ている制度に、相続放棄がある。相続放棄とは、相続開始後に自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをすれば、一切の権利・義務を引き継がない制度だ。

相続分の譲渡と相続放棄の違いは、債務があった場合に債権者からの督促があるかどうかとほかの親族の相続割合だ。相続分の譲渡があった場合、債権者は譲渡された相続人に対して請求することができる。一方で相続放棄をした場合、債権者は放棄した相続人に取り立てをすることは不可能となる。

また相続分を譲渡すると、譲渡をする相手の相続分だけが増加する。しかし相続放棄をすると、ほかの相続人の相続分が相対的に増えることになる。

公正証書遺言を残して親族間のトラブルを防ぐ

公平な遺産分割を心がける

(2025年3月号掲載)

関連記事↓

【特集】裁判例から学ぶ 争いのない相続①