父のがん発覚から半年で事業承継

大阪府吹田市の2000坪を未来につなぐ

2020年に父と母が相次いで病死、急きょ33歳の若さで6代目当主となった吉田剛オーナー(大阪府吹田市)。2000坪の土地の今とこれからを担うこととなった。父の残した人脈やパソコン内の資料から父の経営を学んでいる。

吉田剛オーナー(37)(大阪府吹田市)

受け継いだマンションにシェアサイクルを導入

大阪府吹田市、阪急電鉄千里線の山田駅。1970年に日本万国博覧会(大阪万博)が開かれたまさにそのエリアが、吉田家が代々受け継いできた土地だ。今、この北摂エリアは大阪の中でもとりわけ居住地としての人気が高い。周辺地域においてもマンションの建て替えや駅前再開発の話が多く聞かれるという。

もともとは、地域の名産品であるタケノコで栄えた町で、今でも50~100年前に建てられた日本家屋が多く残っている。その一方で、賃貸物件や分譲住宅への建て替えが進み、ほかのエリアから入居者の流入が多い状況だ。

現在の吉田家が所有する不動産は個人と吉田オーナーが経営する王子産業(同)を合わせ、同じエリアに約2000坪。その地で築50年前後となる鉄骨造マンション3棟、築5年のRC造マンション1棟、貸家2棟の合計6棟114戸を所有。そのほか、駐車場2カ所と定期借地3カ所を経営している。特に順調なのが築5年になるRC造マンション。竣工後の入居率はほぼ100%。家賃は36㎡の1LDKタイプが8万4000円から、57㎡の2LDKタイプは12万8000円(共益費込み)となっている。古い物件こそ入居率が芳しくないものの、吉田家全体の事業としての収支は黒字だ。

▲築5年になるRC造のマンション

現在、吉田家を率いる吉田オーナー。2020年に父が亡くなったのを契機に経営を引き継いだばかりの若い地主である。

引き継いだ段階で所有地に活用できる更地はなかったことから、物件価値の向上のための施策を模索。物件にシェアサイクルやカーシェアを導入した。24年にRC物件の自転車置き場のスペースを活用し、Open Street(オープンストリート・東京都港区)が「HELLO CYCLING(ハローサイクリング)」のポートを5台設置。初期費用はなく、家主の収入はわずかだが、乗り捨てできるのが便利で入居者らが活用している。

▲24年に導入したシェアサイクルのポート

カーシェアは24年12月に導入。タイムズモビリティ(東京都品川区)が運営する「タイムズカー」を採用、初期費用は必要なかった。まずは1台でスタートしたが、こちらも稼働率が高く近日中にさらに2台増やす予定だ。

山田村の村議だった曽祖父 まだ珍しかったマンション建設

吉田家はもともと庄屋の家系。規模の大きい農家だった。「土地の規模が大きく、小作人も複数いたと聞いています」(吉田オーナー)。50年代までの山田エリアは、大阪市の市街地からのアクセスも良くなかった。山で採れるタケノコが名産品の農村地域だったという。

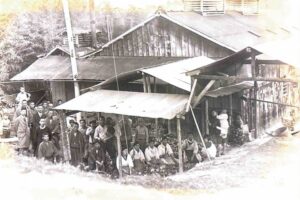

吉田家の2代目である高祖父は山田村の村長や大阪府議会議員を務めた地元の名士で、農協の前身組織の立ち上げにかかわった人物だ。タケノコの缶詰工場をつくった際の主要人物でもある。

- ▲タケノコ缶詰工場では多くの人が働いた

続く3代目の曾祖父も、山田村の村議会議員として地域の発展に尽力した。その後1955年に山田村が吹田市になった際には山田村側の意見の取りまとめをした中心人物だったという。合併後も曽祖父は吹田市の市議会議員を務めた。その当時から、吉田家は地域によく知られた家だったのだ。

変化は60年ごろから始まったニュータウン開発と70年の大阪万博で訪れる。吉田家ではこの頃から所有地に、関西でいういわゆる文化住宅を建てて賃貸経営を行うようになった。

▲曽祖父が立てた鉄骨造のマンション

大阪万博をきっかけに、高速道路が通り、大阪メトロ御堂筋線と北大阪急行電鉄が開通、阪急線も延伸してきた。交通網の発達により山田エリアは人の集まる場所になっていった。これを受け、曽祖父は鉄骨造マンションを74年に2棟、76年に1棟、合計3棟建てた。「その当時、山田エリアではマンションなど珍しかったようで、祖母から聞いたところによると『初めてのマンションを建てるんや』と曽祖父が意気込んでいたそうです」(吉田オーナー)。このマンション新築をきっかけに吉田家は資産管理法人をつくった。ここから吉田家の家業としての不動産経営が始まった。

(2025年 5月号掲載)

次の記事↓

私の相続物語:2000坪を未来につなぐ②