<<地主の挑戦:2>>

建て替えや修繕で老朽化に立ち向かうに続き、滋賀県彦根市彦根の地主である上野喜紹オーナー(同)の約30年について聞いた。

明治元年創業のしょうゆ製造の家 父が始めた不動産事業を承継

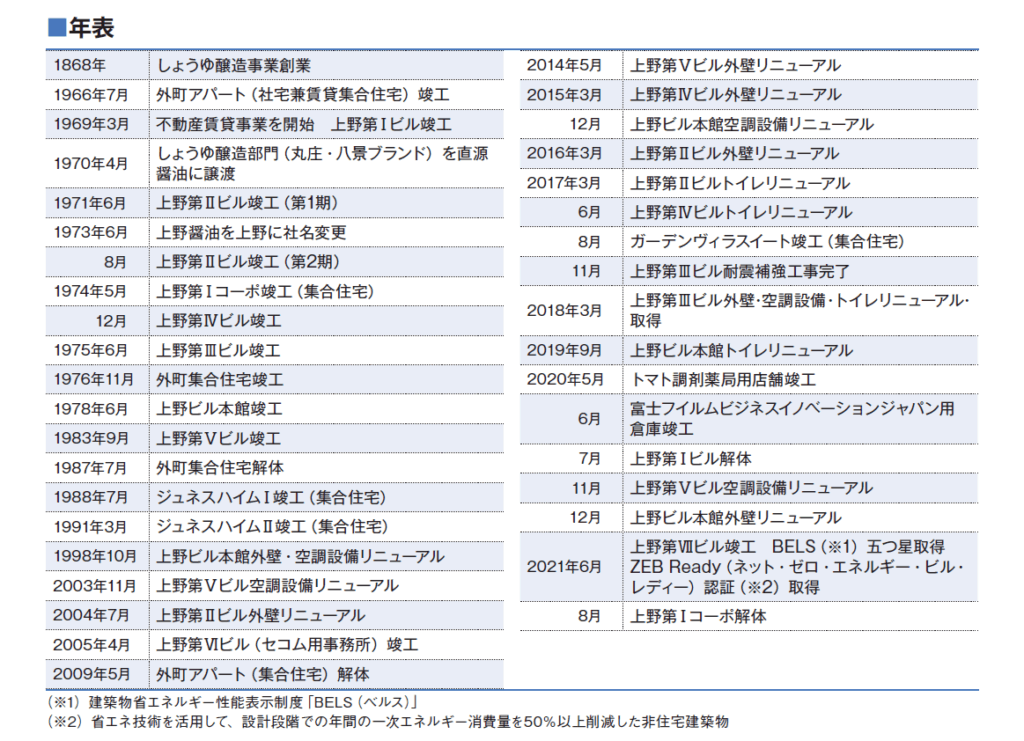

上野家は元々しょうゆ製造を行っていた。その歴史は古く創業は明治元年。その頃から数えれば上野オーナーは上野家の5代目だ。代々地元の老舗企業としてブランド力のある商品を生産してきたという。しかし、しょうゆ工場の前面道路であった県道の拡幅工事が行われることになり、立ち退きを迫られた。移転先で醸造に使える地下水の確保や、工場内に住み着いている麹(こうじ)菌の引っ越しも困難と推定されたため、やむなく廃業する方向となった。しょうゆ製造業の傍ら上野オーナーの父は、所有地を生かして1966年に賃貸アパートを、69年に上野第Ⅰビルを竣工し、不動産事業を始めた。

父は70年4月、家業としてのしょうゆ製造業を畳み、不動産事業に集中。かつて上野家で造っていたブランドしょうゆ「丸庄・八景ブランド」は同月に、金沢の老舗である直源醤油(石川県金沢市)へ譲渡した。なお丸庄・八景ブランドは現在も直源醤油が製造・販売している。

- ▲本社工場(現 上野第Ⅶビル)前での従業員集合写真。地上の後列左から3番目に立つのが父(昭和20年ごろ)

- ▲天橋立への社員旅行にて。後ろから2列目右から3番目でイスに座るのが祖父。(大正末期〜昭和初期)

その後も父が所有地を担保に資金を借り入れてビルを増やし、着実に経営規模を成長させていた。そして父は、事業だけにとどまらず、市の区画整理事業で地元の地権者が話し合う場の委員になるなど、地域貢献も行っていた。「父は東京まで出向いて、区画整理のセミナーを受講し勉強するような、仕事に真剣に向き合う人でした。彦根市の区画整理担当者が父に相談に訪れていた様子を覚えています。彦根駅前の発展を考えて、自分の土地に地元の人が働く場、オフィスビルを建てていったのかもしれません」(上野オーナー)

順風満帆に思えた不動産事業だったが、思わぬ事態に直面する。84年に56歳の若さで父が急に亡くなってしまったのだ。長男である上野オーナーもまだ高校生。それまで専業主婦だった母がやむなく経営を引き継いだという。

当然母は不動産経営のことなど何も知らない。代表者になった母はいきなり窮地に立たされる。上野オーナーは「父は若くして亡くなったこともあり、相続税対策を一切していなかったのです。そのため、相続税の支払いは困難を極めました。父が残した土地を減らすわけにはいかないと、当初は延納の制度を活用して相続税を分割で払おうとしたそうです。84年当時はバブル前で延納の金利も高かったので、途中で延納をやめ、銀行から借り入れて一括納税したと聞いています。まだ銀行からの借り入れのほうが金利も低かったからだそうです。億単位の相続税を支払うための資金は、20年以上かかったものの全額銀行に返済することができました。苦労しながらも、社員に『番頭さん』のような人がいて、経営面を助けてくれたことで土地を売らずに済んだのです」と語る。

相続で苦労した母。専業主婦だったにもかかわらず急に広大な土地の経営を行った。その背中を見ていた上野オーナーは5年間の社会人経験を積んだ後、若くして実家に戻り家業を継いだのだった。

上野オーナーの代に力を入れたことで、特筆すべきは業務のデジタル化だ。

東日本大震災から時間がたったこと、ある程度の補修が進んだことにより、入居率は7割程度に落ち着いた。しかし、2020年ごろから入居企業が事業再編やエリア統合で彦根エリア自体から撤退するケースが見られるようになってきた。家賃や設備の問題での退去ではなかったため、上野オーナーは新たな入居者を得るための工夫を行った。それが仲介会社向けサイトだ。「情報にパスワードをかけ、それを仲介会社向けに共有。ホームページで空室情報を随時公開しています。これにより電話応対の手間が減り、業務効率化が進みました」(上野オーナー)

この仕組みは、20年からの新型コロナウイルス下で東京の大手ビルのウェブを参考に自分で考えたものだ。コロナ下での補助金も活用することができた。ピンチをチャンスに変えるのも上野流だ。

(2025年9月号掲載)

次の記事↓

事業を拡大、20年かけて次世代へバトン