第4回 借地人が借地を無償で返したいと申し出てきたとき

【相 談】

借地人から「息子と同居するので、借地をタダで返したい。建物もタダでいいから引き取ってほしい」との申し出がありました。この申し出を受けると、何か問題が発生しますか? 借地人も地主も個人で、借地契約期間はあと10年ほど残っています。

【回 答】

借地人から借地をタダで返してもらう場合、借地契約を合意解約し、建物の移転登記をしてもらえば、法律上の処理は問題なくできます。

借地の無償返還の法的処理

近頃、地主が借地人から「借地をタダで返したい。借地上の建物も、タダでいいので引き取ってほしい」と提案される例が増えています。

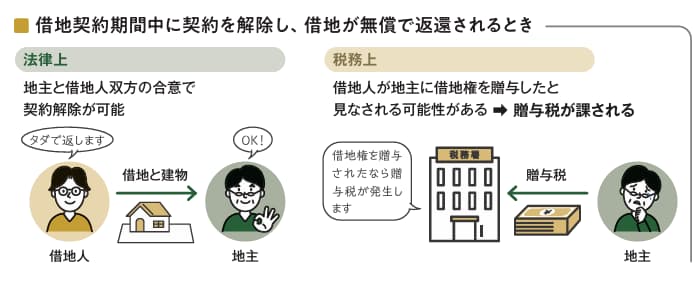

この場合、借地契約もほかの契約と同様、地主と借地人の合意で解除することができます。借地上の建物は、借地人から地主へ贈与する形で移転登記してもらえば、法律上の処理としては何も問題は発生しません。

建物の贈与税は原則、固定資産税評価額で課税の有無(贈与の金額)が判断されます。そのため、贈与を受ける地主のほうで、年間の贈与額が基礎控除額の110万円を超えていなければ、贈与税の心配もないように思えてしまいます。

借地権は贈与税がかかる

しかし、注意してもらいたいのは、借地権の贈与税です。借地権は、住宅地であれば、通常路線価の6割程度で評価されます。借地人と地主が個人の場合、法律上の処理としては、借地契約の合意解約で足りますが、税務上では、借地人が地主に借地権を贈与したと認定される可能性があります。

要するに、地主にとっては、借地契約を合意解約したのに、借地権の贈与を受けたと認定されてしまう危険があるのです。

国税庁のホームページ内の「借地を無償で返還した場合」の解説を見て、「借地をタダで返してもらっても、贈与税はかからない」と考える地主は多いのですが、注意しなければなりません。この国税庁のホームページの設例は「中途解約できる特約があった場合」の事例です。一般の借地契約では、この「中途解約の特約」はありませんので、この国税庁の解説どおりにはなりません。

またインターネット上には「無償返還の届け出がなされていれば、無償返還しても税金はかからない」という解説も見られます。この解説自体は正しいのですが、一般の借地契約では、この「無償返還の届け出がなされている」例は、ほとんどありません。(社長が、自分の会社に個人所有の土地を貸す場合、この無償返還の届け出をする事例は多くあります)

実際には、契約期間中に地主が借地をタダで返してもらったとしても、税務署から指摘される例はあまり多くないと思われます。しかし、私の知り合いの地主には「借地権の贈与になる」と指摘されて、約250万円の贈与税を修正申告して支払ったという人もいるため、注意が必要です。

贈与税が課されないとき

借地を無償で返してもらっても贈与税がかからないようにするには「契約期間の満了」を待つ必要があります。例えば木造の旧法借地権*では、20年の期間満了時に、借地人に「更新しない」旨を約束してもらえば、借地契約は法律上消滅します。そのため税務上も、地主が借地権の譲渡を受けたことになりません。

また借地人が地代不払いを起こし、それを理由に借地契約を解除したうえで、借地を無償で返してもらう場合にも、贈与税は課されません。地代不払いにより、法律上の借地契約が解除されることで、税務上も借地権が消滅するからです。

(*注)

旧法借地権とは、1992年に新しい借地借家法が施行される前からある借地権で、木造の場合20年ごとに更新されます。

無償返還はリスクあり

それでも、「契約期間途中で、契約解除の理由もないが、今回のチャンスを逃すと将来タダで返してもらえるかわからないから、返還を受けたい」という地主はいます。そのような場合、私は「税理士に相談し、リスクを覚悟のうえ、なるべく高い金額で借地権を買い取る」ようにアドバイスしています。

このときに問題になるのが、時価より安く売ると差額が贈与になる「低額譲渡」という税務上のルールです。しかし実務では、親族間の低額譲渡以外はあまり問題になりません。借地権の時価は借地権の理論的な価格より安い場合が多いためです。

そうだとしても、リスクを理解し、税理士と相談したうえで、各自の自己責任で行う必要があります。

土地の所有者(個人または法人)と法人(同族経営会社など)が土地の借地取引を行うとき、将来その土地を無償で返還することが定められている場合に、当事者が連名で税務署長に無償返還する旨を届け出る手続きのこと

弁護士法人立川・及川・野竹法律事務所(横浜市)

代表弁護士 立川正雄

1952年生まれ。77年、弁護士資格取得。80年、法律事務所開業。多数の宅建業者・建設事業者の顧問先を持ち、実務に即したアドバイス・実務処理を行う。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の顧問弁護士、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員なども務め、宅建業者向け講演会を40年以上にわたり開催。講演・執筆など、多方面で活動する。

(2025年 4月号掲載)