不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一般社団法人不動産ビジネス専門家協会(東京都千代田区)。所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第7回 普通借家契約における賃料増減の交渉と特約

普通借家契約では、賃貸人と賃借人の双方に、一定の要件の下で、賃料増減請求権という権利が認められています(借地借家法32条)。しかし、実務上の賃料増減交渉の中には、こうした権利の行使ではなく、契約書上の規定(例えば、当事者協議のうえ賃料の見直しをすることができる旨の規定)に基づいて行われるものも存在します。また普通借家契約の実務では、賃料増額交渉について特約を設けるケースも見受けられます。

今回は、こうした実務上の普通借家契約における賃料増減の交渉と特約について、要点をまとめます。

法律上の賃料増減請求権

賃料増減請求権は法律上の権利であることに間違いないのですが、この権利を行使すると自動的に賃料が増減するわけではなく、賃貸人と賃借人の間で協議することが求められます。協議が調わないときは、裁判所の調停の場で協議し、それでもまとまらなければ裁判で決着をつける必要が生じます。

協議が必要なのであれば、何のための権利なのかと疑問に感じるかもしれません。この権利を行使すると、増額あるいは減額を適当とする裁判が確定するなどして決着がついたときに、原則として、請求時にさかのぼって増額あるいは減額の効力が生じることになります。

契約上の規定に基づく請求

法律上の賃料増減請求権の行使ではなく、「賃料の見直しをすることができる」などの契約上の規定に基づく賃料増減交渉も、実務上多く見かけるものです。これは、通常、賃料増減に関する「交渉の申し入れ」からスタートするものと考えられ、交渉の申し入れを受けた相手方は、そもそも交渉のテーブルにつかないという選択肢もあり得ます。

ただ、合理的な理由がなく交渉を拒否した結果、権利としての賃料増減請求権を行使され、調停・裁判へと発展することも考えられます。そのため、ひとまず交渉自体には応じたほうが無難であるケースが多いでしょう。

交渉がまとまれば、そのまとまった時点、または過去あるいは将来のある時点から、その結果にしたがって賃料を増額または減額します。すなわち、増減の開始時点も、当事者の交渉によって決定することが可能です。

賃料増減交渉のポイント

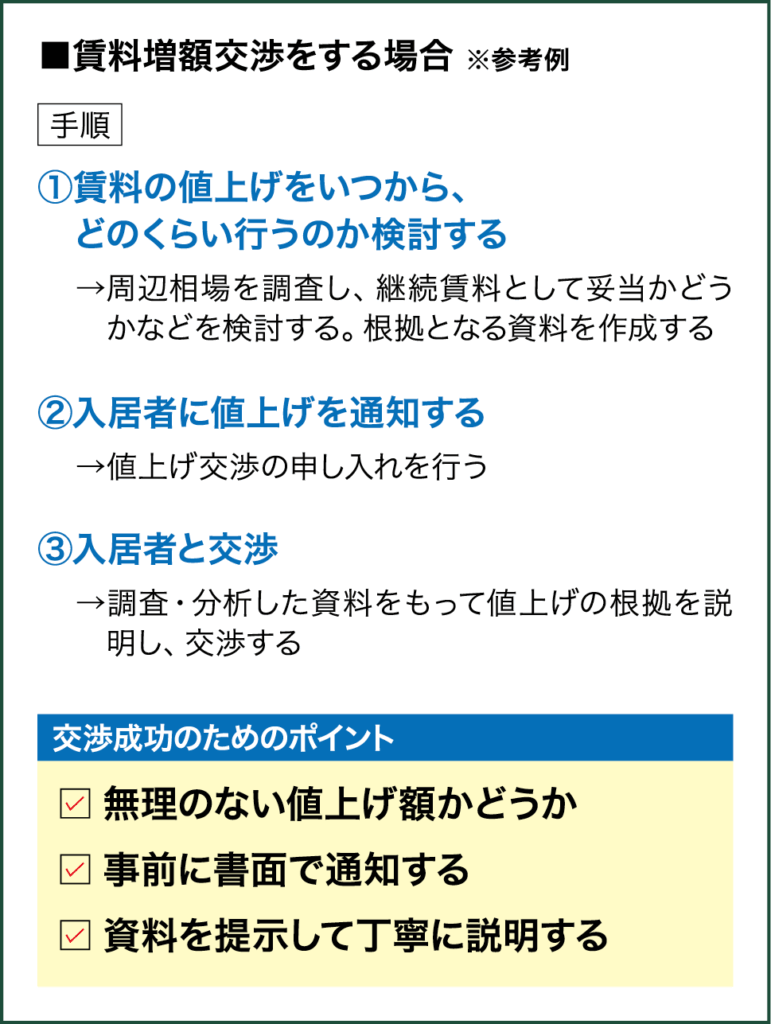

次に、賃料増減交渉における実務上のポイントを三つ説明します。

●継続賃料であることに留意

継続中の普通借家契約における賃料増減交渉では、新規賃料ではなく、継続賃料としていくらの増減が適当であるかが議論されます。

継続賃料は、不動産鑑定評価基準によれば「不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料」と定義されています。新規賃料と比較すると①急激な変動を避ける傾向がある②適正額の評価(鑑定)において従前の賃料の取り決めの経緯が考慮される、などの特徴が見受けられます。賃料増減交渉においては、こうした継続賃料の特徴に従って交渉を進めるといいでしょう。

●資料の作成・分析

賃料増減交渉では、増減の根拠を示す資料を作成・分析することが重要です。

当該資料の代表的なものとしては不動産鑑定士が作成する鑑定書が挙げられますが、これにはコストがかかります。そのため、近隣物件の賃料相場を示した資料を基に交渉するケースも多いでしょう。その場合は、賃料相場は新規賃料の相場を用いるケースが多いことを考慮します。さらに賃料相場に影響を与える当該近隣物件の立地、用途、テナントの業種・業態、階数などに注意して、資料を分析するといいと思います。

●退去の可能性も考慮

賃貸人は、賃借人から賃料減額請求を受けたことを理由として、普通借家契約を解約したり、更新を拒絶して当該契約を終了させたりすることはできません。(借地借家法28条)

他方で賃借人は、賃貸人から賃料増額請求を受けた場合、当該契約を終了させて物件を退去することも可能です。同等の物件でより安価で賃借できる物件が見つかれば、賃借人にとっては、そちらに転居することは合理的な選択だといえるでしょう。

賃貸人は、賃借人の退去の可能性も視野に入れて、どこまでの増額を求めるのか、検討することが必要です。

「減額しない」特約は無効

借地借家法は「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」との規定を置いており(同法32条1項ただし書き)、普通借家契約にこうした特約がある場合、賃貸人は賃料の増額請求ができなくなります。

この特約は、条文で「一定の期間」の定めが必要とされていることから、契約実務においては、期間の定めを必ず入れるように注意する必要があります。

また借地借家法は「増額しない旨の特約」についてのみ規定しており、この反対、すなわち「減額しない旨の特約」については、効力が認められないと考えられています。

実務上、「賃料の額を〇年間据え置く」旨の特約を見受けることもありますが、当該特約は、増額請求を認めない特約として有効であるにとどまり、減額請求を認めない特約として効力が認められることはないでしょう。

今回の解説

日比谷T&Y法律事務所(東京都千代田区)

弁護士 植松 勉氏

早稲田大学法学部卒業後、民間企業勤務を経て、1996年、東京弁護士会に弁護士登録。2013年11月より日比谷T&Y法律事務所にパートナーとして参加。東京弁護士会法制委員会商事法制部会部会長、東京弁護士会会社法部副部長、司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)を務める。著書に「企業のための契約条項有利変更の手引」(編著)、「民法(債権法)改正の概要と要件事実」(共著)など多数。

(2025年 6月号掲載)