第6回 借地人から「建物の建て替えをしたい」と言われたとき

【相 談】

借地人から「借地上の建物が古くなったので建て替えをしたい」と言われました。借地契約の期間が満了したら借地を返してほしいのですが、どのように対応したらいいでしょうか?

【回 答】

今後の借地契約の更新を希望しない場合、地主は「増改築は認めない」という趣旨の、異議を述べる通知をしておく必要があります。

増改築禁止特約があっても 裁判所は建て替えを許可する

増改築禁止特約とは「増築、改築(建て替え)をする場合には、地主の承諾を必要とする」という特約をいいます。「増改築は禁止」と直接定めている契約書は少ないので、注意してください。

また契約書がない、契約書はあるが増改築禁止特約がない場合は、借地人は地主の許可なく自由に建て替えができます。

借地契約書に増改築禁止特約がある場合、地主が「借地人の増改築は認めない」と回答すれば、借地人は建て替えができなくなります。しかし、借地人が「地主から建て替えを拒否されたので、裁判所が地主に代わって、建て替えを許可してほしい」と裁判所に借地非訟(借地借家法17条)の申し立てをすると、裁判所は、建築基準法に違反する建て替えでない限り、建て替えを許可してしまいます。

なお裁判所が地主に代わって借地人に増改築を許可する場合、木造の全面建て替えであれば、更地価格の3%前後の建て替え承諾料を借地人が地主に支払うことを条件にします。この更地価格の3%という金額は、増改築禁止特約があるにもかかわらず、借地人が借地上の建物を全面的に建て替えることで、地主が被る不利益(例えば更新時に建物が新しいために更新されやすくなるなど)を補償する趣旨で、裁判所が借地人に支払いを求めるものです。

ただし、裁判所の建て替え許可が出たとしても、地主は借地人が金融機関から融資を受けるときに必要な「抵当権設定承諾書」を発行する義務はありません。

「認めない」内容証明で 更新されなくなることも

増改築禁止特約は、契約上の「特約」であり、契約書がないと通常増改築禁止特約は存在しないと認定されてしまいます。また借地契約書が作成されている場合でも、増改築禁止特約を定めていない場合は、借地人は自由に借地上の建物を増改築できます。

ただ、このような場合でも、実際に借地人が増改築をしたときには、「その増改築は地主として認めない(増改築に異議を述べる)」という趣旨の内容証明郵便を送っておきます。増改築工事自体はこの内容証明郵便では阻止することができませんが、次のような効果があります。

借地契約の法定更新の可否が問題となったとき、法定更新を認めるか否かの判断基準になる「建物」は、地主が異議を申し立てると建て替え前の古い建物が基準になります。要するに、増改築前の建物が朽廃していたと認定されれば、法定更新が認められないこともあります。

旧法の借地期間に注意 異議を述べて法定更新防ぐ

さらに、地主が建て替えを認めないときに裁判所の許可をもって建て替えが行われた場合や、増改築が禁止されていないために建て替えが行われた場合などは、そのすべてに対し、地主は借地人の建て替えに異議を述べておく必要があります。

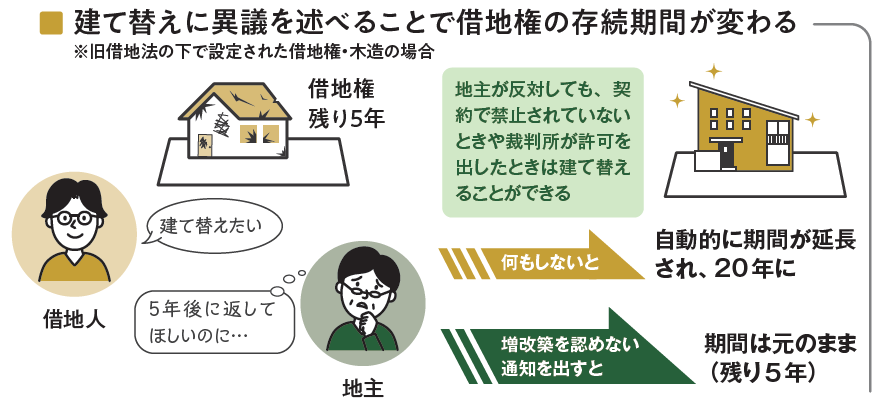

これは、1992年7月末日までに設定された借地(旧法借地)については、地主が借地人の建て替えに異議を述べておかないと、旧借地法(7条)により、借地期間が自動的に延長されてしまうからです。

例えば、この旧借地法が適用される借地権での、木造の建物の借地契約には、20年の期間があります。15年目に借地人が建物を建て替えた場合、古い建物を取り壊したときから、さらに20年間、期間が自動的に延長されてしまいます。

難しい話になりますが、現在世の中に存在する借地は、ほとんどが「旧借地法時代のもの」です。この旧借地法では、更新に関わる規定が借地人に有利な内容となっており、同法の下で設定された借地には、今でも旧借地法が適用されます。

そこで、建て替えにあたり地主が異議を述べておくことで、期間が自動延長されることなく、従来どおりの期間で期間満了とすることができます。ちなみに、新法(借地借家法)の下で締結された借地契約(新法借地)には、建て替えによる期間延長はありません。

借地人から建て替え承諾料をもらい、地主が円満に建て替えを認めるときは、異議の内容証明を出すと人間関係が崩れます。そのため、建て替え承諾書の中に「建て替えによる期間延長は認めず、残り5年の借地期間は延長されないものとする」といった旨の定めを入れておくといいでしょう。

借地人が借地上の建物の建増、建て替えなどをするときに、事前に地主の承諾を必要とする特約。契約書にこの特約がない場合(契約書自体がない場合も含む)には、地主の承諾は不要。

弁護士法人立川・及川・野竹法律事務所(横浜市)

代表弁護士 立川正雄

1952年生まれ。77年、弁護士資格取得。80年、法律事務所開業。多数の宅建業者・建設事業者の顧問先を持ち、実務に即したアドバイス・実務処理を行う。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の顧問弁護士、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員なども務め、宅建業者向け講演会を40年以上にわたり開催。講演・執筆など、多方面で活動する。

(2025年 6月号掲載)