第8回 借地権と底地の共同売却

【相 談】

所有者である父が高齢なので、将来の相続対策として底地を整理したいと考えていたところ、借地人から「借地を買い取ってほしい」との依頼がありました。銀行借入をして借地権を安く買い取り、更地にして売却したいところですが、あいにく、アパート建築のためにアパートローンを組んでおり、借り入れができません。資金を出さず、底地を整理(解消)する方法はないでしょうか?

【回 答】

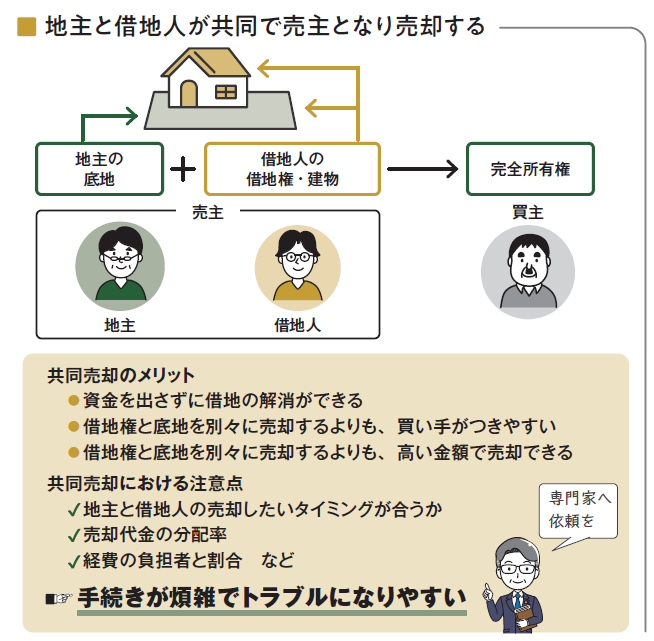

相談にあるとおり、借地権・建物を安く買い取り、更地にして売却することが、地主としては一番手取りが多い底地の整理方法です。ただ、買い取り資金を調達できない場合や、借地人が安く売ってくれないこともあります。その場合、借地人も地主も借地・底地を売却していいなら、共同売却をおすすめします。

地主と借地人で共同売却をする手順、調整は非常に複雑で難しいものです。その場合、次のような段取りをつけます。

①売買協定書を作成する

地主と借地人との間で売却価格の合意をし、「○万円以上での買い手が現れれば共同で売る」との売買協定書を作成します。協定書には次のような事項を定めます。

●売却代金の分配率を合意

借地権割合6割なら、売却代金の分配率は地主と借地人で46:54または50:50で協議します。この分配率になるのは、借地人は借地権を売却する場合、借地権価格(例えば借地権割合60%なら、その1割の6%)を地主に払うためです。地主の取り分が46%、借地人の取り分が54%とするのが公平になります。

このとき、四捨五入をして、地主と借地人が50:50(折半)とするのも合理的です。借地人は借地権だけでは高く売れないため、借地人が強く換金を求めているなら、折半でも借地人にメリットがあります。

また手付金、中間金、残金の分配率を決めます。①の分配率でそれぞれの金額を決めるのもいいですが、例えば、借地人が転居するために引っ越し先を確保する資金が必要なら、手付金は借地人に全部渡すという方法も考えられます。

もし建物が売却できる(値段が付く)なら、建物分の売却代金は借地人が取得します。

●経費の負担者と割合を決める

以下の経費についてもれがないように決めましょう。

-

- 借地上の家の解体・撤去費用が必要なら、借地人負担または地主・借地人折半とする

- 測量費用(地主負担)

- 仲介手数料(分配額に応じ負担)

- 土地・建物の抵当権抹消費用(各抵当権設定者の負担)

- 売買契約書の印紙代の分担

②契約書を作成し契約を締結する

●買主と売買契約書を作成する

買主が見つかったら、地主・借地人が共同で買主との売買契約書を作成します。

地主・借地人は共同売主になり、複雑な契約書になります。専門の弁護士に作成を依頼してください。

●売買契約書作成で必要な配慮

合意した手付金、中間金、残金の分配率を記載します。借地人が転居のため先に資金が必要なら、手付金は借地人に渡すなどの配慮が必要です。

また地主・借地人のいずれかが売主として違約行為をした場合、どのように処理するかを協議し、記載します。

●引き渡し時期の調整

借地人の買い換えができるよう、引き渡し時期を調整します。

③共同売却の決済

通常の売買の決済時に行う移転登記、引き渡し、代金支払いなどの処理以外に、共同売却では以下のような段取り、調整も必要になります。

●決済時に同席可能か調整する

決済時には売主となる地主・借地人と買主の同席が必要です。地主と借地人が不仲である場合は、別室を設けるなどの調整をします。

●分配明細書(精算書)の作成

●借地人の立ち退きを確認する

④地主・借地人の税務処理

税務処理に関しては、借地人はそれまで借地に住んでいれば、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例を使うことができます。これにより譲渡益3000万円までなら税金がかからないというメリットがあります。

一方、地主には税金の優遇はなく、譲渡益に対し約20%の税金がかかります。このことは、売却代金を地主と借地人で50:50(折半)にして、多少地主に多く配分することの合理的な根拠になります。

以上のように、共同売却の手続きは非常に調整、段取りが難しいため、共同売却を扱った経験がある弁護士に任せることをおすすめします。

次回は、底地と借地の等価交換について取り上げます。

弁護士法人立川・及川・野竹法律事務所(横浜市)

代表弁護士 立川正雄

1952年生まれ。77年、弁護士資格取得。80年、法律事務所開業。多数の宅建業者・建設事業者の顧問先を持ち、実務に即したアドバイス・実務処理を行う。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の顧問弁護士、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員なども務め、宅建業者向け講演会を40年以上にわたり開催。講演・執筆など、多方面で活動する。

(2025年 8月号掲載)