第9回 借地と底地の等価交換(その1)

【相 談】

私は昭和の時代から、駅に近い80坪の土地を借地人に貸しています。このたび、借地人から「借地上の建物を建て替えたい」との申し出がありました。できれば借地を返してもらいたいのですが、買い取り資金がありません。借地を整理(解消)する方法はないでしょうか?

【回 答】

借地を安く買い取ることができれば、地主としては、一番の借地の整理方法になります。ただ、「地主が買い取り資金を調達できない」「借地人が転居をしたくない」ということもあります。今回の相談のように比較的広い借地の場合は、譲渡所得税のかからない、借地と底地の等価交換をお勧めします。

借地と底地を等価交換する 地主側のメリット

今回紹介する借地と底地の等価交換は、その手順・税務処理が非常に複雑で難しいものです。そのため、地主の皆さんは専門家に相談しながら話を進めてください。

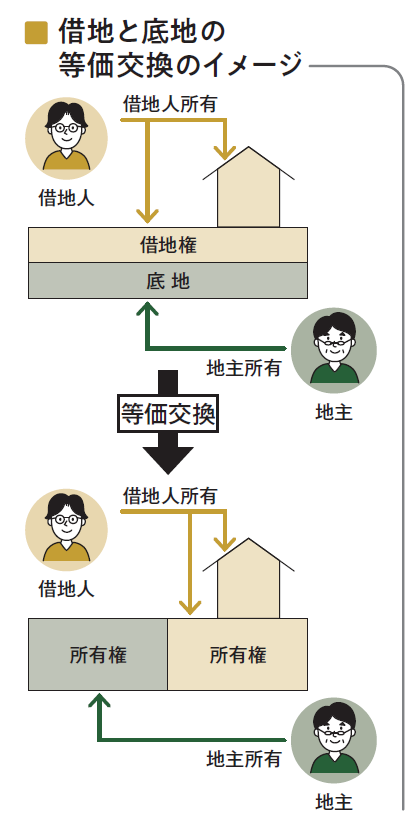

借地と底地の等価交換とは、地主と借地人がそれぞれの底地と借地権を交換することです。地主は底地の一部分を借地人に譲渡し、借地人は借地権の一部分を地主に返します。

等価交換による地主側のメリットとしては、まず買い取り資金が不要なことです。さらに、通常は底地を売却すると約20%の譲渡所得税が課されるところ、底地の約半分を交換で借地人に譲渡する場合には譲渡所得税がかかりません(正確には課税の繰り延べになります)。

これを固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(所得税法第58条)といいます。いわゆる物々交換で金銭の授受がないため、とりあえず税金は課さないでおこうという考えから、特例として認められています。

税金が課されない条件は 双方が「等価」であること

譲渡所得税が課されない条件として、価値の等しいもの同士を交換する必要があります。「どうしても借地を返してほしい」との理由で、1000万円の借地権と1億円の底地との交換を許すと、不当な価値の移転になってしまいます。そのため双方が「等価」でないと特例の利用は認められません。

相談のような80坪の借地の場合、半々に分けて、底地40坪と借地権40坪を交換する例が多いです。これは実は、正確に計算すると、等価になりません。80坪の借地の更地価格が坪100万円、借地権割合が6割のときを試算してみましょう。

〈40坪の借地権の価値〉

更地価格坪100万円×借地権割合6割×40坪=2400万円

〈40坪の底地の価値〉

更地価格坪100万円×底地権割合4割×40坪=1600万円

このように、正確に計算すると等価になりません。ですが、世間で常識的に行われている「借地と底地を半々で分ける」という等価交換は、税務上は等価として認められます。

厳密には、等価と認められるためには、借地権と底地の価値の差額が、高いほう(借地権:2400万円)の2割(480万円)以内であることが必要です。

所得税基本通達(58-12)では、地主と借地人の間での等価交換の合意が合理的ならば、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、等価での交換として認めていいとされているからです。

要するに、「厳密に計算すると等価にならなくても、世間で一般的に行われている、借地の半分を等価交換で返してもらう内容の交換は、税金がかからない」と考えておいて構いません。

「等価交換の特例が受けられなくなるのでは」と心配して、借地人から返してもらう借地を減らす必要はないのです。

交換割合を交渉するとき 半々の提案は妥当

税務上の問題はともかくとして、等価交換の交渉では、借地人側から「借地権割合が6割だから、等価交換するなら、80坪の借地の6割(48坪)欲しい」と言われることがあります。しかし、地主としては、半々(40坪ずつの交換)を提案して問題ありません。

借地は、そのほとんどが契約で借りている土地(土地賃借権=契約上の地位)です。そのため、地主が譲渡を承諾しないと第三者に譲渡できず、借地人が借地を手放す(移転する)ときは、借地権価格の1割(6%)の承諾料を地主に渡す必要があります。この承諾料を加味すると、借地権を売却する場合の手取りは、地主46%、借地人54%です。

また地主側が最初に土地を貸した時に、借地人側から借地権価格相当額の権利金(更地価格の6割)を受け取っていなければ、その事情も考慮します。その場合、地主46%、借地人54%を四捨五入して50対50で交換しても、不公平ではありません。

さらに、借地人は土地所有権を手に入れられるので、将来土地を時価で簡単に売却できるメリットが生じます。等価交換の話し合いでは、この交換比率の問題が必ず出ますから、地主としては、ぜひこの議論は覚えておく必要があります。

次回は「等価交換(その2)」として、地主にとっての等価交換のチャンスはどのような場合にあるのかについて、具体的に説明したいと思います。

弁護士法人立川・及川・野竹法律事務所(横浜市)

代表弁護士 立川正雄

1952年生まれ。77年、弁護士資格取得。80年、法律事務所開業。多数の宅建業者・建設事業者の顧問先を持ち、実務に即したアドバイス・実務処理を行う。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の顧問弁護士、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員なども務め、宅建業者向け講演会を40年以上にわたり開催。講演・執筆など、多方面で活動する。

(2025年 9月号掲載)