不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一般社団法人不動産ビジネス専門家協会(東京都千代田区)。所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第10回 交渉の材料として不動産鑑定評価を使う方法

争いになりやすい賃料改定

不動産の所有者と使用者、不動産を買いたい人と売りたい人、財産の取り分を決める人々などの間で、交渉が発生します。その交渉内容は、大ざっぱにいうと「金額の一致をどの水準でするか」を決めるというものが多いように思います。

例えば、店舗などの賃貸借契約の更新において、地価の上昇のために家主が賃料を増額請求する場合、よく争いが生じます。地価が上昇すれば固定資産税も上昇し、また地価上昇時には物価も高くなっていることが多いので、不動産管理に必要な経費全体が上がるのです。そのために、家主ができるだけ賃料を上げておきたいと思うのは仕方ないことだと思います。

その一方で、テナント側も事業の利益率の関係から、今までの賃料より上げてほしくないと考えています。

私は不動産鑑定士として、このような場合の不動産鑑定評価を依頼されることが多いのですが、依頼を受ける時点で、すでに係争中となってしまっているケースがほとんどです。

「新規賃料」と「継続賃料」

不動産の賃料については、「新規賃料」と「継続賃料」の概念がわからないまま係争に入ってしまっているケースもあり、話が最初からかみ合わないことがあります。

では、新規賃料と継続賃料の違いとは、どのようなものでしょうか。

簡単にいえば、新規賃料とは現在のマーケット賃料、いわゆる相場賃料です。

そして継続賃料とは、更新時や契約の途中で改定する賃料をいいます。これは、当初の契約内容や、現在の賃料、現在の賃料を合意した時点(直近合意時点)から改定時までの事情変更、そして現在のマーケット賃料などを考慮して決める賃料です。

いわば、新規賃料は市場において新規で賃貸借を希望する人すべてに適用される賃料です。継続賃料はその貸主、借主だけに通用する賃料ということになります。

継続賃料の共通認識を持つ

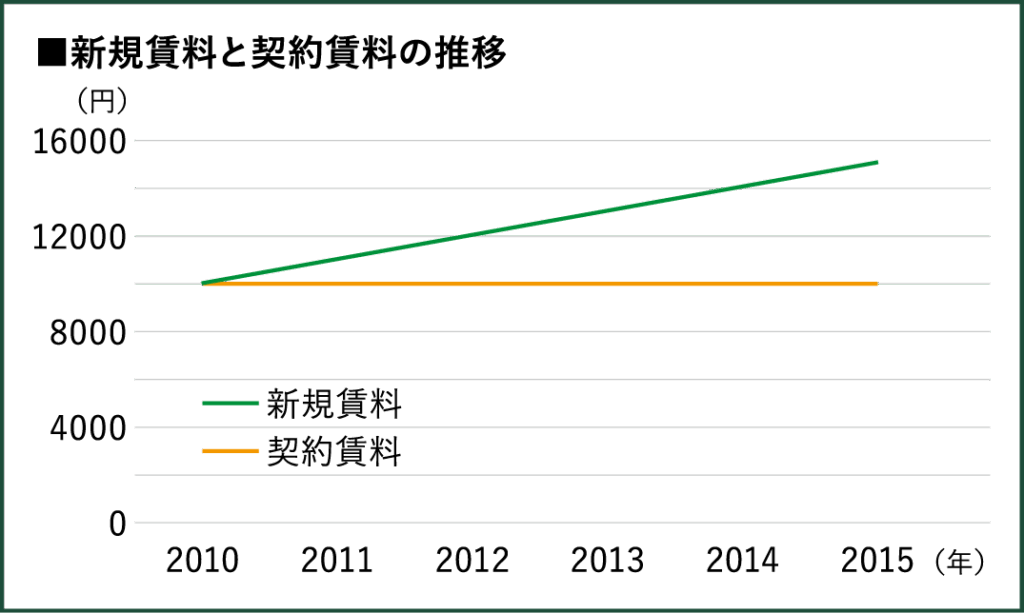

右下のグラフは、地価上昇時の新規賃料と契約賃料の推移の例を表したものです。年々、新規賃料と契約している現在の賃料の乖離が広がっている状況です。

この例では原契約の始期を2010年、賃料改定のタイミングを15年と想定しています。このような賃料改定のとき、貸主の中には、限りなく新規賃料に近い金額で交渉しようとする人がいます。しかし、そのような過度な要求をすると、もめ事に発展する確率が高くなります。これは借主側からの賃料減額請求時にも同じことがいえます。

継続賃料の交渉では、まず、継続賃料とは「その貸主と借主にだけ通用する賃料であること」を認識してもらうことから始めます。マーケットの賃料水準に直ちに合致させてほしいという短絡的な要求は、争いをさらにヒートアップさせてしまいます。

また貸主には「後から賃料を上げるのは至難の業なので、交渉のテクニックとして、まずは高めの賃料を提示する」という人もいます。しかし、私は違う意見です。もちろん、論理的に検討した結果、高い水準となった場合は同意しますが、そうでない場合は、やはりもめ事になる確率を上げるだけです。

評価書でスムーズな交渉を

人間にはさまざまなタイプの人がいますが、継続賃料の概念とお互いの言い分を理解すれば、意外にすんなりと交渉がまとまることがあります。

例に挙げた継続賃料の交渉も、新規賃料と継続賃料の違いを、貸主・借主双方で認識を同じくすることが大切です。最終的には細かい数字のすり合わせをしますが、まずはアバウトなイメージをお互いに共有することが大事なのです。

不動産鑑定評価を用いて双方の認識を一致させ、妥当な範囲の賃料水準を共有することによって、無駄な交渉を減らし、費用や時間を節約してもらいたい。私はこの思いから、今回「交渉の材料として不動産鑑定評価を使う方法」と題して伝えています。

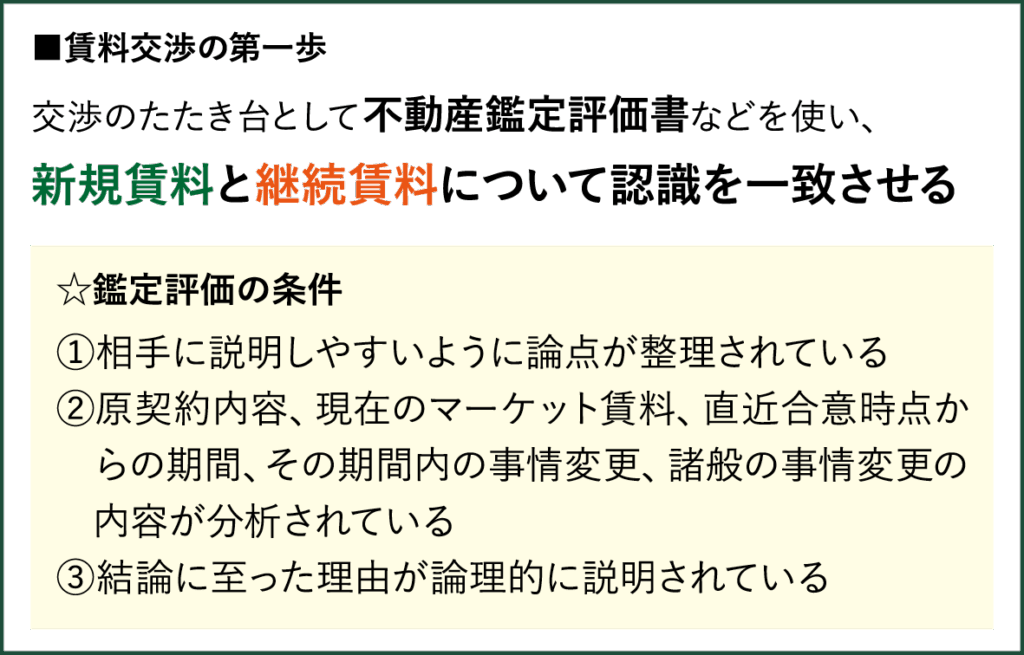

できれば争いになる前に、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書または意見書などを取得して、それを交渉のたたき台として使ってください。それにより現状を認識して論点を整理し、提示する継続賃料の理由を論理的に説明することができます。そうすることで、説得力のある交渉が可能になると考えます。

ただし、使う不動産鑑定評価書や意見書は大前提として、説得力のあるものでなければ意味がありません。そのために、次の3点に留意して、依頼する不動産鑑定士を決めてください。

① 交渉相手に説明しやすい論点整理を行ってくれる。

② 当初の契約内容と現在のマーケット賃料、そして現在の賃料の直近合意時点からの経過期間、その期間においての事情変更、そのほか諸般の事情変更の内容をきちんと分析してくれる。

③ 結論について、なぜそうなったのかという理由を論理的に説明してくれる。

不動産鑑定士に依頼する場合は、不動産鑑定評価書のフォーマットなどを確認し、レベルが高く、わかりやすい不動産鑑定評価書を作成してくれるかどうかを判断することが重要です。

今回は継続賃料に関する交渉を中心に述べましたが、ほかにも立ち退き料や、権利関係が複雑な不動産価格について交渉する場合にも、不動産鑑定評価書や意見書が使えます。これらをぜひ利用してもらいたいと思います。

今回の解説

おがわアセットカウンセル(千葉県柏市)代表取締役

不動産鑑定士・宅地建物取引士・不動産カウンセラー・事業承継士・相続診断士

小川 哲也氏

不動産会社数社での勤務を経験後、2003年3月に不動産鑑定士登録。日本ヴァリュアーズにてJ-REIT(リート)をはじめとする証券化案件や、上場企業の保有不動産のコンサルティング業務に従事し、取締役を務めた。16年4月におがわアセットカウンセルを創業。NPO法人日本不動産カウンセラー協会理事。

(2025年 9月号掲載)