不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一般社団法人不動産ビジネス専門家協会(東京都千代田区)。所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第12回 知っておきたい老朽化マンションの立ち退き交渉

紛糾するケースが多い マンション立ち退き交渉

マンションの立ち退き交渉(建物明渡請求)は、賃貸人と賃借人が強い利害関係にあるため、相互の主張が先鋭化しやすいという特徴があります。また賃貸人側の「早期に立ち退きを実現したい」という事情を賃借人が知れば、賃貸人に要求する退去条件がおのずと厳しくなり、調整が難航することもあります。

特に建物の老朽化を理由に立ち退き交渉をする場合は、借地借家法が適用される事案(普通借家契約)であることが多いです。この借地借家法の下では、「正当事由」という抽象的な概念や不確定な要素によって判決が左右されがちで、事件の見通しが立ちにくいという特徴もあります。

こうしたことから、建物の老朽化を理由とする明渡請求の場合に、事態が紛糾するケースが多いのが実情です。

「法定更新」避けるために 6カ月以内の合意目指す

借地借家法27条1項は「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する」と規定しています。そのため、解約の申し入れから6カ月経過すると、賃貸人側にしてみれば賃借人は不法占拠していることになります。

その半面、解約の申し入れから6カ月経過後も賃借人が物件の使用を継続し、賃貸人がこれに対して遅滞なく異議を述べない場合、従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされてしまいます。これを「法定更新」といいます。こうなると、賃借人は物件を占有して使用する権利があるということになり、賃貸人の退去要求には応じないでしょう。

つまり、任意交渉での解決を目指すのであれば、解約の申し入れから6カ月以内に明渡合意の成立を目指すべきです。そのためには、解約を申し入れた後、賃貸人が自ら交渉してみて感触が良くないようであれば、早々に弁護士に依頼したほうが早期解決につながりやすいと考えられます。

弁護士への早期の相談が 効率的な解決につながる

確かに、賃借人との間で交渉がまとまり、賃借人が任意に退去してくれるのであれば、弁護士への依頼料や、煩雑な裁判手続、執行費用も不要で、最も簡単であることは間違いありません。

しかし、賃借人との交渉が難航しているにもかかわらず、賃借人が賃貸人の主張に応じてくれることを期待して延々と交渉を重ねても、時間と費用を無駄に使う結果になりかねません。

それであれば、弁護士に交渉代行を依頼することを勧めます。弁護士が間に立つことで、相手方の交渉態度が変化することもあります。裁判手続(民事調停、民事訴訟)に入ったとしても、裁判所の訴訟指揮に従うことにより、効率的な紛争解決が期待できます。

また裁判手続後でも、裁判とは別に任意の交渉を同時並行で進めることは可能です。交渉の状況を見つつ、適切なタイミングで裁判手続を検討すべきであると思います。

もっとも、どうすればより効率的に交渉を進められるのか、どのタイミングで交渉を打ち切り、裁判手続に移行すべきかを適切に判断するには、実務経験に裏打ちされた専門的判断が必要です。そのため、できれば交渉初期の段階で実務経験の豊富な弁護士に相談することが、最も効率的かつ確実であると考えます。

なお弁護士に相談する際には、あらかじめ以下の点に留意して準備をしておくとスムーズに進みます。

● 賃借人とのやり取りをすべて記録に残すように心がける。(箇条書きや備忘メモ程度でもOK)

● 記録には必ず日付を記入する。

● 賃借人とのメールは必ず保存する。

● 賃借人に送付した書類はすべてコピーを取っておく。

● 受け取った封筒そのものも保管しておく。(重要な証拠になる場合がある)

● 必要に応じて、写真撮影や録音を行う。

専門家以外に依頼するリスク 交渉がこじれる場合もある

大前提として、賃貸人や管理会社が賃借人に対し、退去を促すことそのものが直ちに違法になるわけではありません。しかし、賃貸人が社会通念上相当とはいえない方法で退去を要求した場合は、違法となります。

賃貸人の中には、不動産仲介会社や管理会社に賃借人との立ち退き交渉を依頼する人が一定数います。すべての事業者がそうだというわけではありませんが、これらの事業者は対立当事者間の利害調整や交渉について経験不足である可能性があり、その場合、かえって事態を悪化させてしまうことがあります。

またデベロッパーに交渉を依頼する人もいますが、そのような事業者は賃貸人から新築工事を受注するために明渡交渉に協力するので、やや強引なやり方で交渉する可能性も否定できません。

そもそも、弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人以外の者が法律事務を行うことを禁止しています。実務では賃借人が退去を拒否し、双方当事者が提示する退去条件の隔たりがあまりにも大きく、任意交渉を重ねても調整の目途 が立たないことも多くあります。そのような場合に、なお強行に仲介会社や管理会社などが賃借人と交渉することは、弁護士法72条違反(非弁活動)の問題が生じます。

従って、賃借人との交渉が単なる退去時期の調整などの域を超え、退去の法的根拠が争われた場合や、双方が提示した退去条件では歩み寄りが難しい場合などは、速やかに弁護士に依頼して交渉すべきです。

交渉から強制執行完了まで 1年半~2年程度かかる

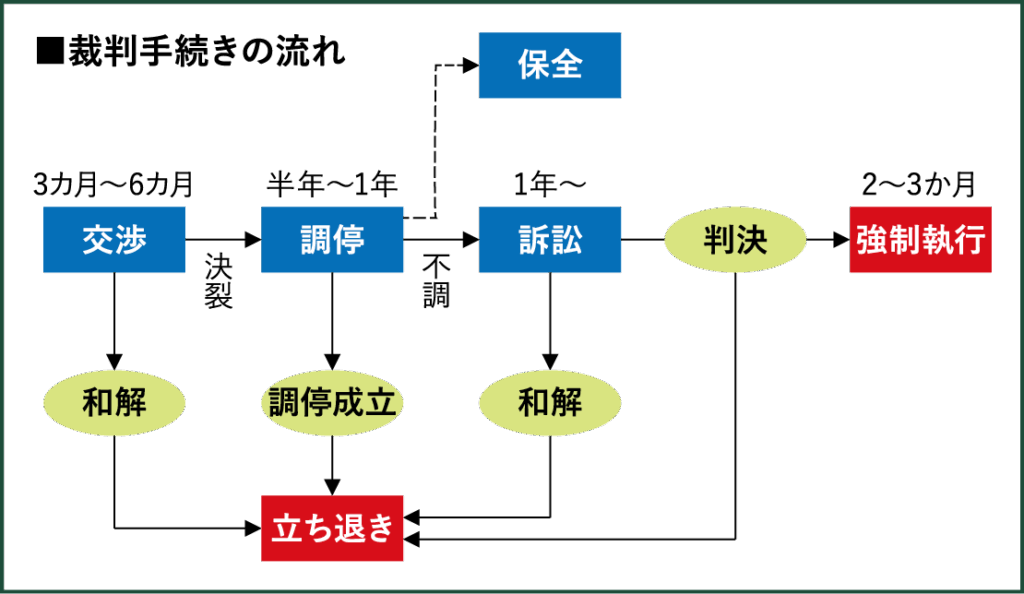

参考までに、実際に弁護士に依頼し、裁判手続に進んだ場合の流れを図に示しておきます。交渉から始まり、裁判手続に移行した場合、さらには強制執行まで進んだ場合のフローや所要期間は、おおむね図のとおりです。

この図からわかるように、交渉開始から強制執行完了まで、およそ1年半~2年程度かかります。そのため交渉が難航しそうな場合は、早急に弁護士に依頼し、裁判手続に踏み切ることが重要です。

今回の解説

九重桜法律事務所(東京都千代田区)

代表弁護士 髙砂美貴子氏

東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了。上場企業からスタートアップまで大小さまざまな顧問企業の経営法務支援に関与、不動産を中心とした経営者の資産運用もサポートする。主要業務はゼネラルコーポレート(企業法務)、倒産法務、不動産事件、相続など。日弁連中小企業法律支援センター事務局員。東京弁護士会中小企業法律支援センター事務局次長。一般社団法人不動産ビジネス専門家協会理事。

(2025年 11月号掲載)