<<士業が語る不動産経営>>

定期借地が知らぬ間に普通借地に 3種の契約形態と書面作成の注意点

定期借地とは「あらかじめ期間を定め、条件を満たすことで契約の更新がなく、満了時に確実に土地が返還される」借地だ。所有地の活用に悩む不動産オーナーにとって貸し出しハードルが低いことがメリットとなる。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東京都港区)

- 岩元雄哉 弁護士

- 玉田祐樹 弁護士

1972年の創業以来、50年以上「法の支配をあまねく全国に」を掲げ全国に38支店を展開。不動産に強く相談実績1万件超。さまざまな専門家と連携し、ワンストップのリーガルサービスを提供する。

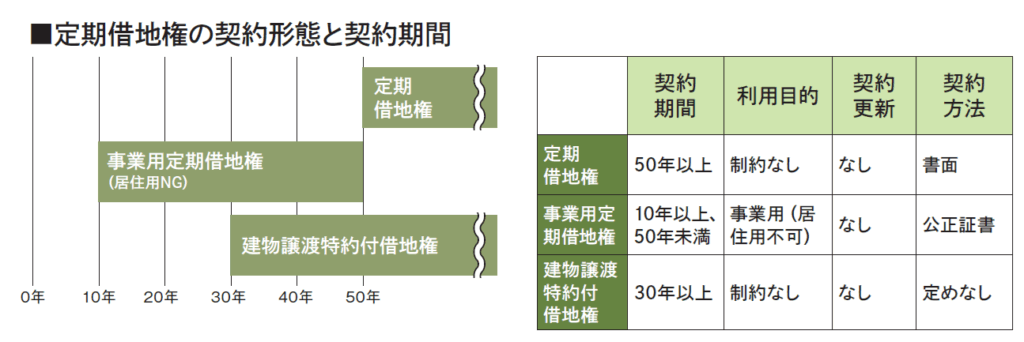

三つの定期借地とその特徴

定期借地には主に以下の3種類がある。

❶一般定期借地権(借地借家法22条)

契約期間は50年以上。書面での契約が必須であり、契約の更新は認められない。利用目的の制約はなく、契約期間などの理由からマンション用地など長期プロジェクトに活用される事例もみられる。

❷事業用定期借地権(同23条)

契約期間は10年以上50年未満。公正証書による契約が必要であり、契約の更新は認められない。目的は店舗・倉庫などの事業用建物の建設に制限される。比較的短期で返還されるため、将来的な活用方法の変更を視野に入れるオーナーに適している。

❸建物譲渡特約付借地権(同24条)

契約期間は30年以上。契約の更新は認められない。契約終了時に、地主が借地人の建物を買い取る特約を付す。

定期借地に対し、普通借地(借地借家法3条)は、契約期間が終了しても借地人に法定更新が認められるため、現実的には更新が繰り返されることが多い。貸主側から契約を終了するには正当事由が求められ、そのハードルは高い。

その点、定期借地では更新が法律上否定されており、契約終了とともに確実に土地が返還される。土地の有効活用を考えるオーナーにとっては、柔軟性の高い土地活用の手段となる。

ただし、契約書の不備や誤解を生む表現があると、その契約は定期借地と認められず、普通借地契約とみなされるリスクがある点に注意が必要だ。

曖昧な文言を記載しない

定期借地のメリットを享受するためには、契約書の作成において徹底した明確性が不可欠である。曖昧な表現や誤解を生む文言によって、裁判で普通借地権と認定される可能性があるという。「借家契約においては、定期借家契約のつもりが書類の不備によって定期借家の要件を満たさず、普通借家とみなされた事例も多い。借地においても考え方は同じです」(玉田祐樹弁護士)

以下は、定期借地として契約する際の、契約書作成における注意点だ。

❶「更新なし」を明記する

契約書に「更新することもある」などの曖昧な文言を記載すると、契約更新の意思があったと解釈されるリスクがある。定期借地契約である旨と、契約期間や更新なしであることを明記し、普通借地では発生する建物買取請求権が発生しない旨も記載すべきである。

❷明瞭な事前説明も不可欠

借地人への事前説明が不十分であった場合、「合意が形成されていなかった」として争点となるリスクもある。誤解が発生しないよう明瞭な説明をするとともに、契約内容と法的効果を説明した書面を交付し、署名押印をもらうことも効果的といえる。

期間中の契約解除は難しい

定期借地権は期間満了で確実に終了する一方で、契約期間中の解除が難しい。

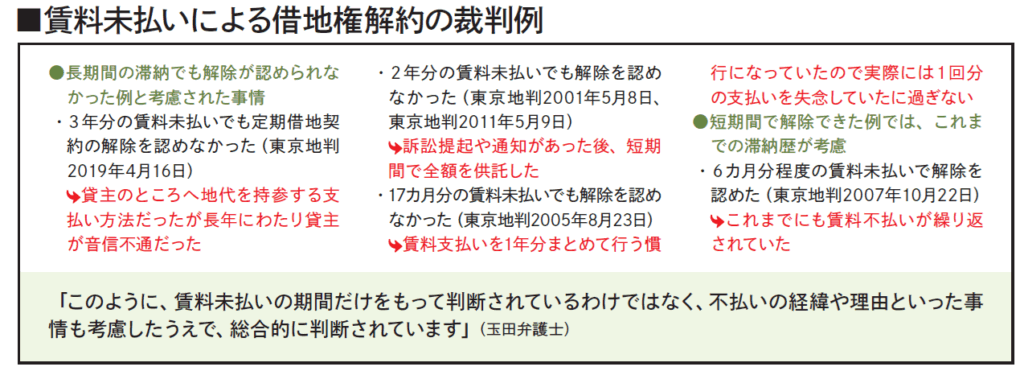

代表的なのが賃料滞納による契約解除の問題だ。借家契約では3カ月程度の滞納で解除が認められることが多いのに比べ、借地契約の解除については裁判所も慎重に判断を下す傾向にある。

「借地権は、それ自体が大きな財産的価値を有するため、短期間の滞納のみによる解除は、借地人に著しい損失を与えることになる。このため、借家契約よりも契約解除が容易には認められない傾向にあります」(岩元雄哉弁護士)

この点、解除に至る明確な基準はなく、事情に応じた個別判断となるが、実際、借地契約において半年〜1年の滞納があっても契約解除が認められない事例もあるという。

定期借地は「土地は手放したくないが有効活用したい」というオーナーのニーズに合致する制度であり、将来の資産戦略を柔軟に設計できる点で大きなメリットがある。

一方で、契約書の不備や文言の曖昧さ、説明不足によって、普通借地と解釈されるリスクをはらんでおり、制度の理解と実務対応の正確さが求められる。

定期借地権の設定にあたっては、法務や税務に精通した専門家と連携しながら、長期にわたり資産を保全できる内容となっているか、しっかり確認しよう。

(2025年 11月号掲載)