設立10年、累計利用回数1億回突破

限られたスペースを「地域の足」に変える

ドコモ・バイクシェア(東京都港区)が提供するシェアサイクルサービス「バイクシェアサービス」が拡大を続けている。

自治体との連携

自治体との連携の強さも、同社の大きな特徴だ。現在、全国に4540カ所ある同社のサイクルポートのうち、約4割が公園などの公有地に設置されている。自治体の許可が必要なマンションやビルの公開空地にも多数設置されている。

「海外の事例を見ても、シェアサイクルを広げるには自治体との協力が不可欠。当社は早い段階から自治体と協定を結び、共同事業として展開してきました。その結果、公有地をはじめ、駅前、商業施設、オフィス、公園など、敷地が広く利用しやすい場所を早期に確保することができたのはかなりの強みですね」(武岡社長)

実は、同社ではエリアごとに独立した運営体制をとるため、エリアを大きくまたいだポート間での返却は原則として認めていない。例えば東京で借りた自転車を、横浜で返却することはできない。というのも、同社のサービスは、各自治体との協定に基づき、地域の交通インフラとしての役割を担っているからだ。

そのため、必要な車両数や運営体制を地域単位で適切に維持・管理することを優先し、サービス提供エリアをあえて限定して運営しているのだという。

土地活用の一手

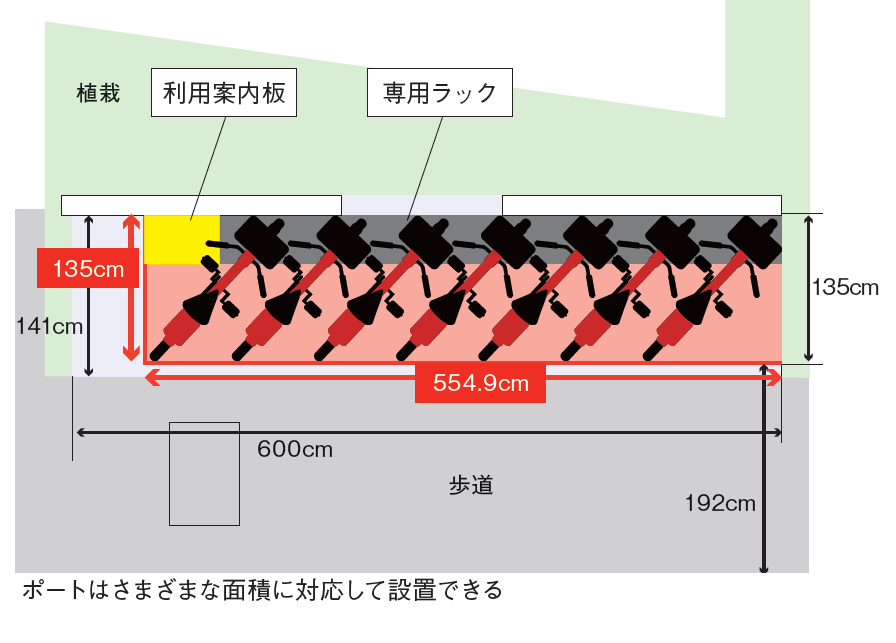

そして、展開エリアの着実な拡大を支えているもう1本の柱が、宿泊施設や共同住宅の敷地など、民間の土地の利用だ。近年では、マンションの一角や既存の自転車ラックなど、都市部の限られた敷地をうまく活用した導入も増加している。こうしたケースでは、わずか3〜4㎡などちょっとしたスペースでもポートの開設が可能だ。アパート・マンションや駐車場を所有している土地オーナーにとっては、遊休地の有効活用と同時に、シェアサイクル導入による利便性の向上によって、所有している物件の価値向上が期待できる。

ポートは最少では2台から導入でき、用地提供者には利用回数に応じてインセンティブが支払われる仕組み。設置に際して大掛かりな工事は不要で、導入後の運営も効率的だ。

ポートは無人で稼働し、NTTドコモの通信インフラを活用したスマートロック、位置情報を活用する簡易設置型のピーコンなどにより、リアルタイムでの稼働状況把握と需給バランスの最適化が図られている。運営側の巡回スタッフが自転車の再配置やポートの清掃・点検を行う体制も確立しており、設置者の負担を最小限に抑える工夫がされている。

自治体がポート設置を後押しする動きも進んでいる。横浜市では、一定規模以上の共同住宅に駐輪場の付置を義務付けているが、そのうち最大2割までをシェアサイクルポートで代替できる制度が導入された。これにより土地オーナーにとっても導入への心理的ハードルが下がり、実際の設置につながることが期待される。

「ポートがあると、まちの中心や駅から少し離れた場所でも、バスなどに頼らない柔軟な移動手段と満足度を人々に提供できます。土地や物件はもちろん、地域全体の価値向上にも寄与すると考えています」(武岡社長)

競争から協調へ

24年7月、ドコモ・バイクシェアとソフトバンクグループ(東京都港区)のグループ企業で、HELLO CYCLINGを展開するOpenStreet(オープンストリート:同)は業務提携を発表した。この提携により両社の電動アシスト自転車を、互いのポートで利用・返却できるようにする。さらに、自転車の再配置やバッテリー交換を協力して行い、業務を効率化。元々ドコモ・バイクシェアは都心を中心に、OpenStreetは郊外住宅地を中心にポートを展開していたが、今回の両社の連携によって双方のサービス利用者の利便性が大きく向上する。ポートの共同利用は25年度の実現を目指す。

▲武岡社長(左)と業務提携したOpenStreetの工藤智彰社長

土地を活かす

親会社が片やNTTドコモ、片やソフトバンクグループという完全な競合であるため、この提携は話題を集めた。しかし、あえて両社は競争から協調への道を選んだという。

「土地という限られたアセットを取り合いするのではなく、地域課題の解決に貢献するインフラとしてシェアモビリティーを活用すべきという考え方が一致しました」(武岡社長)

提携を受け、2月には両社と横浜市が「横浜市全域でのシェアサイクル事業の実施に向けた協働事業の協定」を締結。「横浜モデル」として、市内全域の公有地でのポートの整備や、規制緩和による民有地でのポートの拡充などを進め、官民が連携してシームレスな移動環境の構築を目指す。市内の約1000カ所のポートを共同活用し、横浜市民が利用しやすい環境を整える。

移動がまちを育てる

シェアサイクルは現在、世界2300都市以上で導入されており、日本国内でも中国、アメリカに次ぐ規模に成長している。しかし、海外ではシェアサイクルが公共交通の一部として位置付けられているのに対し、日本では長らく自転車と自動車、歩行者の道路のすみ分けが曖昧だった。16年の自転車活用推進法の成立、23年の「シェアサイクル事業の導入・運営のためのガイドライン」の策定を契機に、ようやく自転車専用道路をはじめとする環境整備が動き出したばかりだ。

「自治体が公共事業としてシェアサイクルを運営している台湾では、人口約2300万人に対し、シェアサイクルの年間利用回数が1億回を超えています。制度の違いはありますが、環境整備次第でシェアサイクルは大きく成長する可能性を秘めています。我々もオペレーションを磨き、より幅広い層に対応できる多様な選択肢を提供していきたいです」(武岡社長)

▲今年発表した着座式の新型電動モビリティー

近年では、大都市圏でもバスの減便や高齢化によるマイカー返納が急速に進み、地方では移動手段そのものの選択肢が縮小している。こうした背景から、シェアサイクルには単なる短距離移動の手段にとどまらず、都市交通の一翼を担う重要な社会インフラとしての役割が期待されている。

「当社が行った調査によると、ポートが増えると人の移動が活発になることがわかっています。移動が活発になると、移動ルートの周りにこれまでになかった交流や経済活動が生まれ、やがてエリア全体が活性化する。つまり、人の移動はまちを育てることにつながるのです」(武岡社長)

こうしたビジョンの下、同社は、次世代の交通インフラの担い手としての次なる一歩を踏み出す。設立10周年となる今年、「くらしに溶け込む移動」をコンセプトとした新型電動モビリティーをお披露目した。

ペダルのない座り乗り仕様で、最高時速20㎞・車道専用の設計となっている。また免許登録を必須とすることで、交通ルールの徹底を図る。従来の電動アシスト自転車に加え、高齢者をはじめとする幅広いユーザーに、より安全で多様な移動手段の選択肢を提供することが狙いだ。

「シェアサイクルを取り巻く環境整備は途上に過ぎません。まずは、より多くの人が使いやすい環境を整え、持続可能な運営モデルを築いていきたいです」(武岡社長)

(2025年6月号掲載)

関連記事↓

土地を活かす:限られたスペースで地域に貢献①