曽祖父は村長として淀川の治水に尽力

「エリアの役に立つ」意識を受け継ぐ14代目

寺西家は代々東成郡の大地主

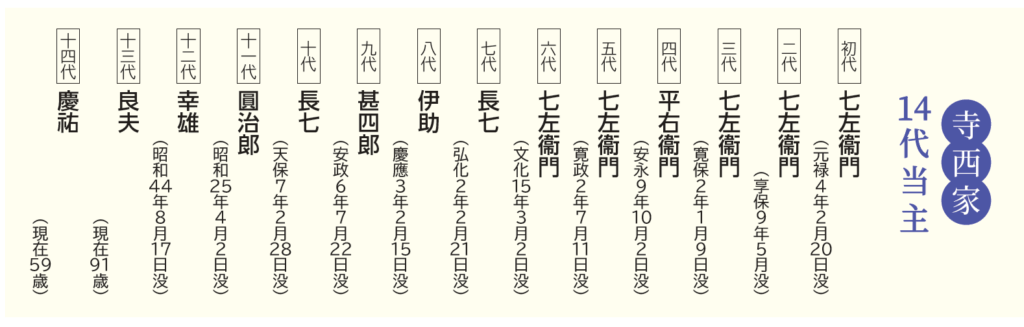

第2次世界大戦の戦火により、寺西家に残る過去帳はごくわずかだ。ほかの家に残っていた文献を合わせても、過去13代までしか証明できなかったそうだ。そのため、寺西社長は14代目を名乗っている。

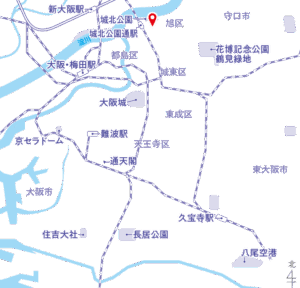

寺西家は現在の大阪市天王寺区・東成区・都島区・旭区・城東区を主なエリアとする東成郡の大地主だった。農家をなりわいとした庄屋の家だったと伝えられている。東成郡に城北村(現在は多くが旭区・都島区にあたる)があり、ここに多くの土地を所有していた。

- ▲所有地は大阪城の北にある

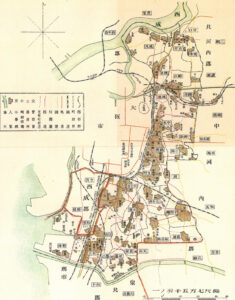

- ▲東成郡の古い地図

与謝蕪村の生誕の碑も残るこの場所は昭和初期に宅地化されるまでは、水田の広がる農業地で、黄色い花の咲くきれいな景色がある場所だったという。大正11年に東成郡が編さんした「東成郡誌」には、明治期の大地主として10代当主である寺西長七の名が記載されている。当時の大地主の定義から考えて「恐らく高祖父の時代である明治期には、寺西家の所有地は10万坪以上あったのだと思います」と寺西社長は話す。その後も、明治、大正、そして昭和の戦前まで、寺西家は東成郡の大地主であり続けた。

祖父の代の大阪大空襲で打撃

だが、1945年の大阪大空襲で所有地は大打撃を受けてしまった。この頃の寺西家の当主は41年に家督相続をした祖父である寺西幸雄氏。

当時は農地以外にも底地を経営していた。

じゅうたん爆撃により建物が焼けることで更地となり固定資産税が上昇。住人も犠牲になったうえ、命が助かった人も住む場所がなくなり出ていった。当然地代は入らない。「収入が激減し、税金が増えたことでやむを得ず土地を売却したため、所有地は減ったようです」(寺西社長)。

さらに、続く農地改革では自ら開拓した新田も失ってしまった。相続して間もなく苦しい時期を迎えた祖父だが、残された土地で駐車場や底地を経営。地主の家を守り抜いた。

次世代にいいまちを残したい

「地主たるもの、家を守るだけでなく所有地をまちづくりに生かしてなんぼという気持ちがあります」と話す寺西社長。行政がゼロから始めるより、すでに土地を所有している地主たちが動いたほうがまちづくりはスムーズにいくという経験知は令和の世にも受け継がれている。

2024年は、減っていた寺西家の所有地面積が戦後初めてプラスとなった。父が底地を買い戻し、また所有地近くの土地を少しずつ取得して地形を整えることで資産価値を高めた結果である。「地主だからこそのスケールメリットや、明治期から受け継がれている地主同士の結束により、今後も次世代にいいまちを残せるような地主として尽力したい」と寺西社長は意気込みを話した。

■ まちづくりに尽力した寺西圓治郎氏

江戸時代、大阪は幕府が直轄した幕領地だった。そのため、大地主や大商人が必要な施設を造るようになり地域のまちづくりを実質的に行っていた歴史がある。明治期以降も同様で、地主たちが政治を引き受けていた。寺西家も高祖父・長七氏と曽祖父・圓治郎氏が村長としてまちのために尽力している。

▲圓治郎氏の家族写真

代々の当主中でも、特に活躍したのが11代目、寺西社長から見て曽祖父にあたる圓治郎氏だ。1898年から1941年、明治から第2次世界大戦中にかけて当主を務めた人物。地主業の傍ら、議員や村長など政治家としての顔も持っていた。五つもの区画整理組合の組合長を務め、香里園に成田山新勝寺の分院を京阪電気鉄道(大阪府枚方市)と誘致、城北運河の開通など大きな実績を残した。

そんな圓治郎氏の最も大きな功績は、淀川の治水だ。のちの1928年にはその功績をたたえた藍綬褒章(らんじゅほうしょう)を授けられている。かつて淀川は東成郡を曲がりくねったルートで通っていた。そのため、大雨の際にはたびたび洪水が起きて人的・金銭的被害を出してきたという。1885年の大洪水は特に大きな被害があり、それをきっかけに大阪の地主らは淀川の治水の実現に向けて動き出した。要所に堤防を設置し、最終的には淀川の流れを直線的につくり変えるという大事業である。大橋房太郎氏が中心となり国に働きかけ、ついに1896年に河川法が制定。以降1910年までの約14年間工事が続けられた。

具体的に圓治郎氏が行ったのは、新しく川を通す場所に住んでいる人に対する説得や引っ越し先の手配だ。複数の地主が協力し合い調整することで、スムーズに成し遂げることができたのだという。「当時、地主業の庄屋だった家筋の人が随分と横でつながっていました。皆で地域のことを考えたからできたのだと思います」(寺西社長)

さらに、もともと淀川だった地は新たに活用できる土地となった。この国有地を払い下げてもらって、村長時代には鐘紡の淀川工場(12万坪)を誘致したり、城東区関目にあった大阪国技館の建設に尽力したりと土地活用に取り組んだ。「地域のインフラとその発展を見据えてエリアに必要とされる施設を誘致していったのでしょう」(寺西社長)

圓治郎氏は子孫に「政治には関わるな」との家訓を残した。「いい政治家は身銭を切って資産を減らしてしまうものです。曽祖父も、政治家としてお願いする以上、自分の財産から出す場面が多くあったのでしょう。区画整理事業においても、整理後の一番いい場所を公共施設にあてたことも多々ありました。事実、曽祖父の代では資産を減らしたようです。そして、そんな曽祖父を子孫は誇りに思っています」(寺西社長)

(2025年 6月号掲載)

関連記事↓

地主の信条:意志を受け継ぐ14代目①