第6回 遺言能力鑑定が決め手となった実例

裁判では遺言能力鑑定書の影響大

相続争いがこじれると、争いの舞台は裁判所に移ります。誰にとっても望ましい状況ではありませんが、争いを解決するためには仕方ありません。

裁判では、どのようなことが争点になるのでしょうか。遺言書の偽造や隠匿をイメージしがちですが、実際には遺言書作成時に遺言能力があったのかどうかが争われるケースが多いです。

遺言能力の有無の判断には、医学的検査が重視されます。このため、認知症の専門医が、遺言能力があったのかどうかをわかりやすく示す遺言能力鑑定が重宝されます。遺言能力鑑定の実例を紹介します。

遺言能力がなかったと判断された事例

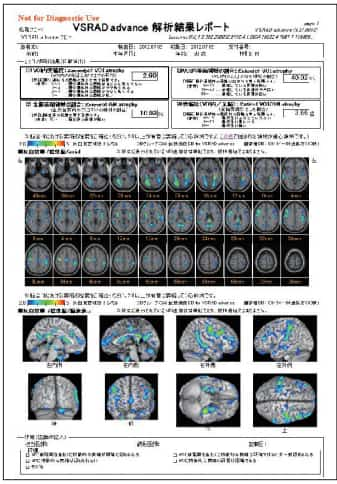

▲VSRAD解析結果レポートの例

●被相続人:故山田氏(仮名)

●依頼者:山田氏の長男A

●相手方:山田氏の長女B

登場人物は、被相続人である故山田氏と、その子どもである長男Aと長女Bです。法定相続人はAとBの2人のみで、長女Bは故山田氏と同居していました。遺産分割協議で、故山田氏が「一切の財産を長女Bに相続させる」という内容の自筆証書遺言を、2019年に作成していたことが発覚しました。

協議では、故山田氏の遺言能力の有無について、双方の主張が平行線をたどります。故山田氏が遺言能力を有していなかったと考える長男Aは、弁護士に依頼して遺言無効確認請求訴訟を提起。相続争いに詳しい弁護士は、故山田氏に遺言脳力がなかったという主張を医学的に補強するため、当社に遺言能力鑑定を依頼しました。

遺言能力鑑定書では、18年に実施された軽度認知障害の評価スケール「MoCA(モカ)─J」という認知症検査の結果と、脳の萎縮を調べる「VSRAD(ラド)」による評価、脳の血流を評価する脳血流シンチグラフィーでの血流低下を指摘しました。

これらの検査結果から、18年にはアルツハイマー型認知症を発症していたという鑑定結果が決め手となって、遺言書は無効と判断されました。

このように訴訟の現場では、裁判官が遺言能力の有無を判断するにあたって、遺言能力鑑定の結果を重視するケースが珍しくありません。

解説

メディカルコンサルティング(京都市)

濱口裕之代表医師兼CEO

[プロフィール]

1996年京都府立医科大学卒業。医師が代表を務める法律事務所向け医療顧問業としては業界最大手のメディカルコンサルティングにおいて、140人の各科専門医と年間1000例の事案に取り組んでいる。「日経メディカル」で「濱口裕之の『治療だけで終わらせない交通事故診療』」を連載中。相続関係では、資産家向けに遺言能力鑑定を提供している。

(2024年8月号掲載)