不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一般社団法人不動産ビジネス専門家協会(東京都千代田区)。所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第4回 不動産オーナーの認知症対策

認知症になって初めて 対策を考える人が多い

私の事務所は駅前の商店街にあるためか、司法書士事務所にしては珍しく、ふらっと立ち寄るように来所する人が多くいます。その中には、賃貸経営をしている父親が認知症と診断され、焦っているという人もいます。

親が認知症になってから認知症対策をしたいと相談に来る人は、実は多いのです。

認知症になる前にする対策 民事信託と任意後見契約

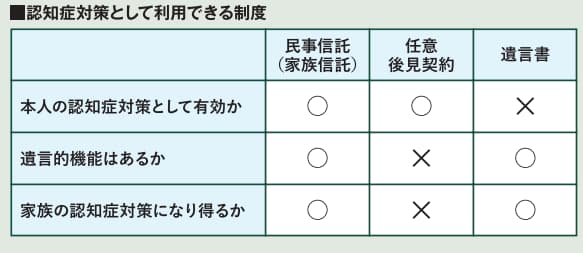

認知症対策としてよく利用される制度に「民事信託(家族信託)」と「任意後見契約」があります。

各制度の細かい説明は省略しますが、誤解を恐れずに端的にいうと、両制度共に、判断能力があるうちにあらかじめ契約書に定めておけば、オーナーが認知症になった後も、託された家族が賃貸経営を滞りなく進められます。修繕や売却も、本人に代わって家族が行うことができます。民事信託(家族信託)に至っては、思い描いたとおりに資産承継をさせることも可能な制度です。

この二つの制度は、一般的に広く使われるようになってきています。

配偶者も認知症対策を 事業承継に必要な遺言

前述の二つの制度は、あくまでもオーナー自身が認知症になり死亡するまでの間の対策として利用される制度です。それに対して遺言書は、亡くなって初めて効力を発揮するものになります。相続発生後に有効となる認知症対策というと、疑問に思う人も多いかもしれません。

例えば、オーナーである本人の家族が妻と子ども1人というケースについて、考えてみます。

「妻は夫の賃貸経営に関与してこなかったし、当然に子どもが承継する」と考えている家庭では、遺言書を書かないこともあるでしょう。

しかし、相続発生後、いざ子どもに名義変更(以下、相続登記)をしようとしたときに、妻が進行した認知症になっていると、資産承継は計画どおりにはいかなくなります。

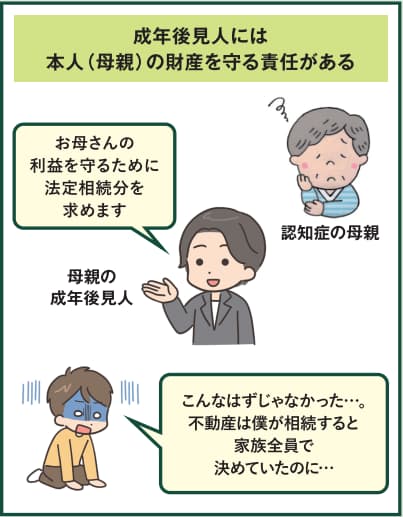

まず、妻は判断能力がないため遺産分割協議ができません。そのため、成年後見人を立てて手続きをすることになります。

成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、財産の状況や、遺産分割協議が行われる予定であるといった、もろもろの事情を踏まえ、家族以外の専門職を選任することもよくあります。

選任された成年後見人は「本人(妻のこと)を守るため」に選任されているので、遺産分割協議においては法定相続分を求めることが一般的です。その結果、当初予定していた「子どもが単独で賃貸物件を承継すること」がかなわなくなるケースも考えられるでしょう。

以前は、妻が亡くなるまで手続きを先延ばしにすることも検討できましたが、2024年から始まった相続登記義務化により、それも難しくなりました。何より賃貸用物件の場合は、家賃の振込先口座を子どもに変更するために、相続登記を求められることが多いです。

遺言書があれば、遺産分割協議が不要となり、望んだ承継ができたかもしれないのに…。そうならないためには、オーナー本人の認知症対策だけでなく、オーナーの家族の認知症対策としても、遺言書を作成するべきだと私は考えます。

認知症になってしまったら 遺言書は書けないのか

「遺言書を書くまでは認知症と診断されるわけにはいかないので、病院に行かせませんでした」という話が実際にあります。しかし、それは大きな間違いです。早く病院に連れて行ってあげてください。

遺言書を扱う専門職や公証人の多くは「認知症と診断されたか」ではなく、目の前にいる本人に判断能力があるかどうかを見ます。

「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS─R)」というものがあります。「今日は何月何日ですか?」「先ほど挙げた三つの言葉を思い出して言ってください」といった、5分強で終わる30点満点のテストです。医師が患者に対して行うことが一般的です。

このスケールの結果は、20点程度で軽度認知症、10点程度で高度認知症と判断される指標にもなります。10点程度の人が書いた遺言書が相続発生後に無効と判断された裁判例は多くあります。一方で、17点(軽・中度認知症)でも無効とされた裁判例もあります。このように、あくまでも一つの指標に過ぎませんので、このスケールだけで判断するのは妥当ではありません。

認知症がある程度進行していても、簡単な遺言書であれば有効と判断された事例もあります。簡単な遺言書とは、例えば「私の財産のすべてを長男の○○に相続させる」といった趣旨のものです。

冒頭の話に戻りますが、父親が認知症と診断されてから来所した人の相談を受け、父親本人に会った結果、認知症対策の手続きを断らざるを得ないというケースはままあります。対策はお早めに。

【今回の解説】

司法書士事務所えみち(東京都大田区)

司法書士・宅地建物取引士・1級ファイナンシャルプランナー

鈴木 美穂氏

大手信託銀行で10年間勤務。相続対策や相続発生後の手続き、不動産の売買や有効活用、金融資産の管理などの相談を数多く受ける。その後、司法書士法人および不動産仲介事業者での経験を経て、司法書士事務所を開設。不動産手続きのほか、認知症対策、相続の事前対策、事後手続きを中心に行う。

(2025年 3月号掲載)

アクセスランキング

- 新聞販売所をシェアハウスにリノベし投資利回り33%

- Regeneration ~建物再生物語~:歴史と文化を伝える私設図書館

- Regeneration ~建物再生物語~:わかめ加工場が大人の宿に

- 【特集】次世代に資産をつなぐ 生前贈与の正しい活用法:①生前贈与の基本

- 注目の新築 プロジェクト:デザイン性と収納力で差別化

- 【特集】非住宅ではじめる 遊休地活用ビジネス第九弾①

- 注目の新築プロジェクト:植栽付きバルコニーとドッグラン

- Regeneration ~建物再生物語~:築90年の日本家屋

- 【PR・特集】相続で 困ったときに頼りになる 専⾨家・サービス①

- Regeneration ~建物再生物語~:既存不適格建築物を店舗併用住宅に再生

- 【特集】非住宅ではじめる 遊休地活用ビジネス第六弾:①

- Regeneration ~建物再生物語~:築古アパートをシェアハウスに改修

- 【特集】持ち味発揮 共用部を変えた家主の工夫①:エントランス

- 【特集】押さえておきたい不動産の共有リスクと解消法①

- Regeneration ~建物再生物語~:アトリエ付き住宅へリノベして受賞

- 【特集】古くなったら避けられない 大規模修繕の基礎知識①

- 【特集】24年のカギを握る入居者を引き付ける設備9選

- Regeneration~建物再生物語~:魚屋を複合施設へリノベ

- 【特集】基本を知れば怖くない 税務調査への 対応策:①税務調査概要編

- 【特集】時代に乗り遅れるな今こそ省エネ化①:省エネ賃貸住宅の夜明け

- 【特集】不動産購入で伝来の土地を守る

- 地名・土地の名前の由来 その隠された意味とは?

- 地主・土地持ちはずるいvs大変?地主になるにはどうやってなる?

- 武家屋敷(大名屋敷・江戸屋敷)の特徴とは? 跡地に建つ有名施設

- 大家さんとは? 不動産の大家さんになるには

- ランドセット(売り建て住宅)とは メリットデメリット