ハトは、見た目のかわいらしさとは裏腹に「空飛ぶネズミ」と呼ばれるほど不衛生な鳥だ。すみ着いてしまうと建物や住人に多大な被害を及ぼすという。そんなハトをはじめとした鳥害の実態や対策方法について、年間約650件の鳥害対策工事を手がける日本鳩対策センター(大阪府東大阪市)の近藤舞子氏に話を聞いた。

日本鳩対策センター(東京都杉並区)

近藤舞子氏

囲まれた薄暗い場所が要注意

どのような建物がハトの被害に遭いやすいのだろうか。

近藤氏によれば、ハトは3方向が囲まれている狭い場所を好むのだという。風雨がしのげて外敵であるカラスや猫から身を守りやすいからだ。

また高い場所も外敵の脅威が少ないためハトがすみ着きやすい。「マンションの上層階部分での対策や駆除を依頼されることも多いです」(近藤氏)

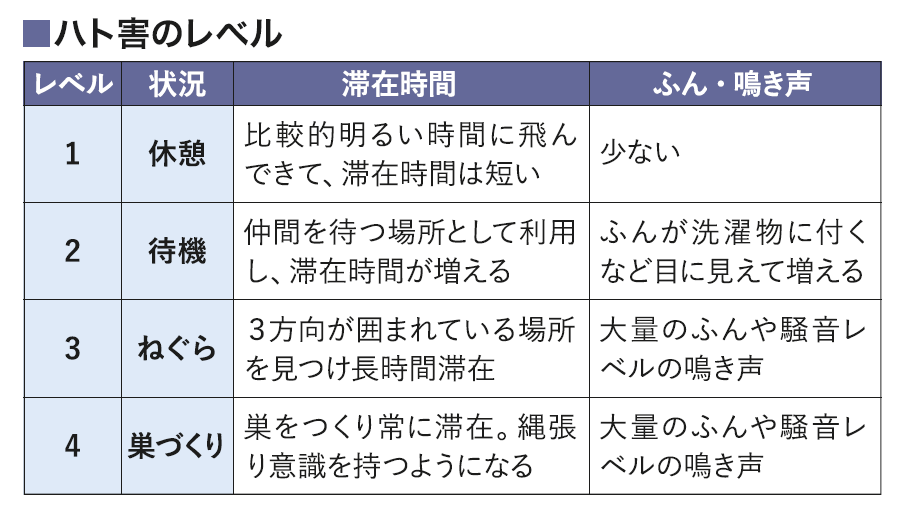

ハトと目が合う前に対策

ハトの害を受けるまでには段階がある。昼間にやってきて滞在時間が短い場合がレベル1。安心して仲間を待つようになったらレベル2。ねぐらとして利用され始めるとレベル3で、最終的に巣をつくられてしまったらレベル4だ。鳴き声やふんは段階に応じて増える。ハトは帰巣本能や縄張り意識が強いため、レベル4まで達してしまうと被害が大きいだけでなく、簡単に駆除することはできない。そのため少しでも早い段階での対策が必要となる。

近藤氏によれば「ハトをよく目にする」「電柱や木に止まっているハトと目が合う」といったことがあれば、ハトに目を付けられていると思ったほうがいいという。「この時点であれば市販のハトよけ用剣山や忌避剤、カラスの置物などを使った対策でも効果があります。ポイントは、とにかく建物にハトを寄せ付けないことです」(近藤氏)

①衛生面

ハトのふんにはカビの一種であるクリプトコッカス菌や食中毒を引き起こすサルモネラ菌、さらにノミやダニといった寄生虫などが含まれている。空中に舞い散ったそれらの菌や寄生虫を吸い込むと、ぜんそくが悪化したりアレルギーを発症したりする恐れがある。

②騒音

近くに巣があると夜中から明け方まで鳴き声が聞こえてくる。また、羽ばたく音も意外とうるさい。

③金属類の腐食

ハトのふんは尿酸を含む酸性で、金属に付着すると腐食の原因となる。水に溶けにくいため雨で流れることがなく、悪臭の発生、雨どいや排水溝の詰まりなどの問題も引き起こす。

巣立ったハトも戻ってくる

レベル3や4の状態ではどうしたらいいのだろうか。「ハトよけネット(以下、ネット)を張って、完全にハトが侵入できないようにするしかありません」と近藤氏は話す。この段階ではハトが手すりに止まらずに直接ベランダや屋上に侵入してくるため、ハトよけ用剣山や忌避剤の効果は期待できない。

▲日本鳩対策センターがネットを施工する様子

また「ネットは継続して張り続ける必要があります」と近藤氏は続ける。ハトは場所に対する執着や帰巣本能だけでなく、群れや家族の概念を持っている。ネットがなくなれば、その場所で育った子バトが戻ってくる可能性がある。「賃貸オーナーから入居者が退去する際にネットを取ってほしいといわれることがあります。しかし、ハトが好む環境であることに変わりはなく、元々いたハトだけでなく新しいハトに狙われるリスクが高いのです」(近藤氏)

建て替えたとしてもハトが飛んでくる可能性が高いため、ハトよけの対策を建て替え時にしておいたほうがいいそうだ。

依頼は入居者からが大半

専有部であるベランダにハトがすみ着いてしまった場合、基本的には入居者が対策や駆除を依頼することになる。一方で、複数の入居者から苦情や相談が入った場合や、ほかの部屋への被害拡大を防ぐために、賃貸オーナーが一棟丸ごと依頼するケースもあるという。同社の場合、ネットの設置費用はベランダ1カ所あたり5万5000円(税込み)からで、清掃の必要があれば別途費用がかかる。ベランダの広さや戸数によっては大きな出費となってしまう。

ネット設置による景観の悪化やネットの落下を心配する賃貸オーナーは多い。しかし、レベル3や4まで進んでしまうと、ネット以外の対策では大きな効果を見込めない。だからこそ早い段階での対策が重要なのだ。

鳥害はハトだけではない

ハト以外の鳥でも鳥害は起こり得るが、対策方法は種類によって異なる。

例えば、ハトよりも足が長いカラスにハトよけ用剣山を使っても意味がない。また5㎝四方の升目のハト用ネットだと、体の小さいスズメやセキレイは通り抜けてしまう。「ハトよけ対策を施したからといって、ほかの鳥の対策を兼ねることはできないのです」(近藤氏)

ちなみにコウモリは哺乳類のため害獣駆除となり、対応する専門家もハトとは異なる。

様子見で被害拡大

ハトの寿命は最長15年ほどで、平均して約5年の寿命だといわれている。年に5回は産卵するため、ハトの侵入を長期間放置するとハトがどんどん増えて被害が拡大してしまう。管理会社の担当者がオーナーにハト対策を相談するも「様子見しよう」と言われ続けたケースがあった。ふんの量が増えたことで、結局清掃費用に10万円かかってしまったという。対処費用を出し渋るのは悪手である。

また自治体によっては、ハトのふんは産業廃棄物の扱いになる。「ベランダにハトのふんが20㎝くらい積もってしまったケースでは、その撤去・清掃費用だけでなく処分費用もかかってしまいました」(近藤氏)

ハトが活発になるのは暖かくなる3月ごろとされているが、それも年々早まっている。「近年冬場の平均気温が上がっており、2月下旬には活動が活発になる印象です。前年の春や秋にハトをよく見かけたのであれば、早めに対策をしておいたほうがいいでしょう」と近藤氏は話す。

入居者の生活と自身の所有不動産を守るためには、日頃から空を見上げてハトが飛んでいないか確認する必要がありそうだ。

(2025年4月号掲載)