不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一般社団法人不動産ビジネス専門家協会(東京都千代田区)。所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第6回 賃貸人の責任と建物所有者の責任

今回は、賃貸借契約(部分貸し・一棟貸しの双方を含みます)が締結されている建物に関連して、賃貸人あるいは建物所有者がどのような法的責任を負うのかについて、解説します。

多くの義務を負う賃貸人

建物賃貸借契約における賃貸人(オーナー・家主)は、相手方である賃借人(テナント・入居者)に対し、次に挙げるものをはじめとして、さまざまな民法上の義務を負っています。

●目的物を使用収益させる義務(601条)

●賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった場合を除き、目的物の使用収益に必要な修繕をする義務(606条)

●賃借人が支出した必要費(例えば、本来は賃貸人が負担すべき修繕費)の償還義務(608条)

これらの義務に違反すると、賃借人から、債務不履行に基づく損害賠償や契約解除を請求されてしまいます。

また賃貸人は「賃借人に引き渡した目的物が契約不適合である」という理由によっても、損害賠償や契約解除の責任を負います。これは前述の債務不履行責任とは要件・効果が異なり、賃貸人は帰責事由があるかどうかに関係なく責任を負う、無過失責任と解されています。

民法改正で賃貸人の負担増

2020年4月に、大幅に改正された民法が施行されました。賃貸借契約に関するルールも影響を受け、右の表に挙げるように、賃貸人の責任が増しています。

これら民法上の規定は、一般的に「任意規定」とされており、特約を設けるなどにより、賃貸人に有利なルールへ変更することが可能です。もっとも、特約の内容が一方的過ぎると、公序良俗違反や消費者契約法違反などを理由として、その法的有効性を争われる可能性もあります。

●「賃借人の修繕権」が明文化

賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず、賃貸人が相当期間内に修繕をしないときは、賃貸人に代わって修繕をすることができます(607条の2)。これにより、賃貸人は、修繕義務を怠っていると賃借人の主導で修繕が進んでしまい、その費用の償還を請求されることになります(608条)

●設備の一部滅失等による賃料減額

建物設備(エアコンなど)の不具合によって使用収益できなくなった部分があると、賃料は当然に減額されることとなりました(611条)。そのため賃貸人は、減額請求を受けなくとも、自分の側から相応額の賃料を減額しなければなりません

●通常損耗や経年変化は原状回復の対象外

契約終了時における原状回復義務の具体的な内容として、経年変化や通常の使用によって生じた損耗は対象外である旨が明文化されました(621条)。これらの損耗、例えば「家具を置いた際の床のへこみ」などは、賃貸人の費用負担で原状回復しなければなりません

所有者の責任(工作物責任)

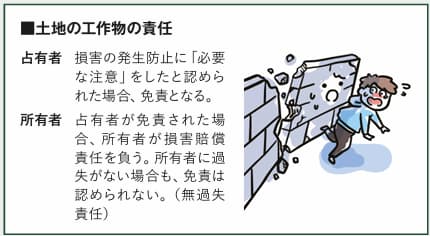

民法717条1項は「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」と規定しています。そのため、賃貸人は、賃借人以外の第三者にも責任を負う場合があります。ブロック塀が崩れて通行人が負傷したようなケースは、その一例です。

この「土地の工作物」とは、家屋などの建物のみならず、擁壁・水道設備・電柱など、土地に接着して人工的に築造されたあらゆる設備を指します。「設置・保存の瑕疵」とは、通常備えるべき安全性の欠如をいい、瑕疵が生じた原因は問われません。例えば前所有者の落ち度による瑕疵であっても、現在の所有者が工作物責任を負います。

さらに、同項ただし書きにおいて「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」と規定しています。ここでは建物所有者は、免責事由がなく無過失責任を負うとされています。そのため、建物所有者と賃貸人が異なる場合(例えばオーナーから部分借りまたは一棟借りした者が、テナントへ転貸するケース)に、どちらが工作物責任を負うかは、この「必要な注意」が認められるか否かによって判断されます。

老朽化しても続く義務

建物の老朽化が進むと、賃貸人にとっては、賃料を増額したくともテナントが応じてくれないケースや、賃借人から賃料の減額を要請されるケースがだんだんと増えてきます。

そのため「賃料減額を防止する」という方針から、「契約期間満了時に更新を拒絶するための正当事由(借地借家法28条)を主張して賃借人の立ち退きを求める」方針へ転換すべき「究極の選択」を、どこかのタイミングで必ず迫られるでしょう。

一方で、賃貸人としての責任は、賃借人との契約が終了するまで続きますし、建物所有者としての責任は、契約が終了するか否かを問わず負い続けます。そのため、法的責任を負うリスクを払拭・低減するための最低限の修繕は、どうしても行わざるを得ません。

ただ、建物が老朽化のために使用不能に近づいた状況下では、次の裁判例のように、賃貸人の修繕義務が否定されることもあります。

●居室の漏水につき「不可避な老朽化によっても漏水することもある」として義務違反を否定(東京地判平成28年7月11日)

●老朽化して大規模な改修を必要としていたことを理由に賃貸人が契約を解除し、賃借人の退去を要求した事案につき、カラオケ店舗の営業損害の賠償義務を一部否定(最判平成21年1月19日)

いずれにしても、賃貸人および建物所有者は自らが負うべき法的責任を把握したうえで、賃貸経営を行う必要があります。

【今回の解説】

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所(東京都港区)

弁護士・宅地建物取引士 金田 繁氏

1995年東京大学法学部卒業、98年弁護士登録。主な取り扱い分野は、住宅・ホテル・商業施設・オフィス・物流などの各種不動産向けファンド(匿名組合・特定目的会社など)の組成・契約書類作成・交渉全般、金融商品取引事業者や個別ファンドのための当局との折衝・申請手続き・コンプライアンス(法令順守)対応、不動産関連の各種争訟・賃料交渉など。

(2025年 5月号掲載)