戦後から借地トラブルに苦しむ 知識と経験を生かし土地を守る

「地主は諦めてはいけない。攻める姿勢も大事」と話す石渡真由美オーナー(東京都大田区)。少なくとも江戸時代から続く石渡家の8代目にあたる。祖父や父の代から地代の低さや借地トラブルに苦しんできた。自分の代では、所有地を増やし、法人化した会社を成長させることを目標に日々奮闘している。

エフェクトルナ(東京都大田区)

代表社員石渡真由美氏

▲Lares-yの地鎮祭にて父と(右:石渡オーナー)

返還された借地を戦略的に活用 入居者が住みたい物件を建てる

「大昔から、土地とその収益は自分で守るものでした。知識を持ち、自分で考えられる経営者が生き残っていくべきです」とそのポリシーを語る石渡オーナー。

実際に、借地返還により所有権となった土地には、客付け力のある建物を建てることに成功している。賃貸住宅を建てることは、相続対策の意味合いもある。

だが、相続税のことばかり気にしていると賃貸不動産事業は業としていずれ成り立たなくなる。石渡オーナーにとって最も大切なのは環境変化への対応力だという。

「正直に言うと、地主の不動産経営は苦戦しています。一方、エリアの将来性を考えて不動産経営をする地主なら残っていきます。経営者として、そもそもいい設計士や施工会社、不動産会社、金融機関をパートナーとすること。人が住みたい建物を建てることや、社会情勢を読みその後の値付けを戦略的に行うこと、それが長期的なリスク対策になっていることなど、経営力を伸ばすことが肝要です」と石渡オーナーは話す。

現在の石渡家の所有・運営不動産は以下の通り。まずは木造のアパート3棟。それぞれ6戸、2戸、9戸で計17戸、築4~6年だ。次に、RC造マンションが2棟。築33年の8戸のものと、築3年の21戸のものを所有している。

アパートの家賃は15万円ほどで、マンションの家賃は17万円ほど。多くの部屋の間取りがこのエリアでは希少性の高い2LDKとなっており、おおむね満室をキープしているという。

このほかに貸家1棟、駐車場が3カ所、借地権付きの底地が4筆。またRC造マンション2棟20戸を建築中だ。

江戸時代から300年以上 農業を営み暮らしてきた

石渡家は、JR京浜東北線蒲田駅周辺で代々農業を行ってきた。今石渡家があるのは、戦前に祖父が農地とは別に買った土地。ここで八百屋を営んでいた。歴史が古い地主の家ゆえ所有地には底地が多い。

石渡家の一番古いお墓は享保の時代のものだ。享保といえば江戸8代将軍徳川吉宗の時代。実に300年は続いている。家の歴史を記した書物は、疎開したものの第2次世界大戦中に焼失してしまった。もっと古くから続く家である可能性もあるが、もうわからない。

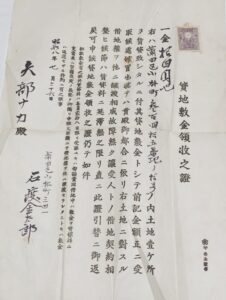

- ▲昭和初期の貸地敷金領収証

- ▲石渡家周辺の航空写真(1966年7月)

曽祖父の代から農業の傍ら不動産事業を始めた。1938年の農地調整法制定にはじまる農地改革で強制買い取りされた残りを貸地にしたのである。石渡オーナーは「土地を持っているからといって、決してお金持ちではありません。それどころか、生活は苦しかったのです」と振り返る。祖父や父の代から地代の低さに悩まされてきたのだ。

戦後、徐々に国民の生活が豊かになっていく過程にあっても家賃や地代は上がらない。石渡家もほかの地主同様、長期にわたって土地を貸していた。戦時中の地代家賃統制令が86年まで続いていたため、その間に地代を上げることはできなかった。

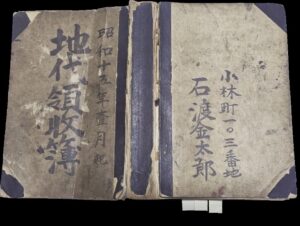

- ▲今も石渡家に残る昭和15年の地代領収簿

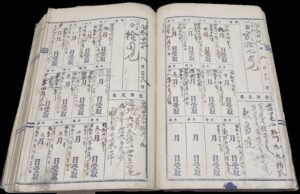

- ▲当時の支払いの記録

祖父の代には、収用や借地人による借地権の無断譲渡、地代未払いに悩まされた。祖父が経営を担っていた戦後間もない頃、蒲田地区の環状8号線周辺は地価も上昇していった。戦後から67年までの間に土地収用法に基づいて都に土地を収用されてしまい、所有地が減ってしまったのだ。収用された土地の多くは借地だった。これは、収用に応じると借地人にうまみがある仕組みが原因だ。

譲渡金額の6~7割を得る 借地権売却にショック

土地の収用に応じたり、借地権を売却したりすると、借地人側が借地権割合に応じて譲渡金額の6~7割を得るのが一般的。土地の価値が上がったこともあり、借地権の売却で大きな利益が出るようになってしまったのだ。

▲収用された地には戦前まで自宅本家があった

借地人は土地に対して月々の借地料しか支払っていないところ、収用に応じると売却価格の6割ほどを得ることができるのである。国に「あなたには6割の権利があります。建物代金なども併せて支払います」などと言われれば、家が2軒ほど建つような大金を得られる。そして喜んで出ていってしまう。地主は、事後に知らされたうえ3~4割のお金で権利を手放さざるを得ない。

「地主が自分の土地だと思っていたものが、所有権価格での買い取りならまだしも、いきなり3~4割の底地価格に変わってしまうのです。権利金ももらっていなかった土地を安く手放すことになったことと、商売道具を急に奪われた悔しさが一気にやってきます。それで祖父はショックを受けて寝たきりになり、亡くなってしまいました。そのためか、相続の手続きなどは都庁の職員が親身になって協力してくれました」(石渡オーナー)

父の時代には更新料の支払い拒否や、借地借家人組合による供託に悩まされ、石渡家の生活は苦しかった。特に更新料の支払い拒否のダメージは大きかったという。地代家賃統制令があって地代の改定が難しい中、高度経済成長期以降、土地価格は高騰。固定資産税が跳ね上がる状態で、更新料は地代を補完する生命線だったのだ。

昭和50年代、石渡家でも借地の買い取りが何件かあった。ただ、父は相場がわからず、四つの借地権を借地人の言い値で買い取ってしまう。数百万円が妥当だと思われる場所を3000万円で買い取ったこともあった。

▲戦後祖父が営んでいた八百屋

幼少期の石渡オーナーは、自分の家が土地を貸しているにもかかわらず、余裕のない生活をしている様を見て成長してきた。「父は不動産の知識を得ようと勉強していましたが、なかなかお金は得られない。生活は貧乏。私の家は自宅周辺に底地を多く所有しています。それゆえ、借地人は皆近所の住人でした。借地人の家の子が食べているアイスクリームをうらやましいと感じた、そんな記憶が残っています」(石渡オーナー)

放送大学で借地について研究 不動産会社で実務経験を積む

20代の頃、石渡オーナーは証券会社に勤めていた。総合職への転換を示されたことで退職。まとまった時間ができた。

そこで石渡オーナーは、毎日図書館に通い詰め、書庫にまで入らせてもらうような日々を送った。さまざまな分野の本を読みあさった結果、結局興味を引かれたのは不動産の世界だった。東京大学の講演録を読んだことをきっかけに、民法の大家 たいか である星野英一氏に憧れを抱いたのだという。

「この人からもっと学びたい」。そう思っていたところ、星野氏が放送大学の客員教授になったのを知った。

早速石渡オーナーは放送大学に入学した。借地法に関する論文を書こうとしたところ、運良く、若い頃に現代法学全集で借地借家法について執筆した星野氏に直接指導してもらうことができたのだ。

「その頃はとても楽しかった」と振り返る石渡オーナー。星野氏は裁判例を熟知し、石渡オーナーが質問すればあらゆる前例を示してくれた。

しかし、ここで石渡オーナーは壁にぶつかる。「結局、借地・底地の問題は世の中でどのように起きて、どのように解決されているのか。学問を究めても、実情を知ることはできないと知ってしまったのです」(石渡オーナー)

その後は法律事務所に勤めたり、不動産会社を転々としたりしたが、思うほど事例に出合えなかった。この頃、プライベートでは出産を経験。シングルマザーとして息子を育てながら、不動産会社として独立した。このことで、多くの地主や借地人に巡り合ったという。

そんな日々を送る石渡オーナーは、家業も自然な流れで引き継いだ。家業を引き継いだ後には法人を立ち上げて所有形態を整理しているほか、借地の管理・交渉や、返却された底地に新築物件を建てるなど、地主として活動している。

ここまで受け継いできた先祖代々の土地を守り抜きたいという意識は、先代までと同様強いものだ。

▲家があった土地は、借地人亡きあと無償返還された

借地を買い取り所有権に戻す 白黒つけるために戦う姿勢

石渡オーナーが主に経営するようになってからは、土地の買い取りに奔走した。祖父の代に、広い土地を借りていた借地人が小屋を六つ建て、それぞれ借地権ごと売却してしまったことがあった。この六つの借地のうちの三つも石渡オーナーの代で所有権に戻している。

「そもそも祖父の時代に、都による土地収用があったせいで、借地人は借地を高値で売れることを知りました。借りただけの土地に建物が建てられ、それが数百倍の値段で売れる。ひどい借地人がいたものだと思います。私の代まで小分けにされた土地の対応に追われることになったのです」(石渡オーナー)。これまでに買い取ったり返還に応じてもらったりした借地は、父の代に3件、石渡オーナーの代に7件の合計10件だ。

借りたものだからとスムーズに返却した借地人もいれば、難しい話し合いに発展するケースもあったという。底地や借地にまつわる争いは、白黒つけなければ前に進むことはできない。石渡オーナーは、訴訟も辞さない覚悟でたびたび発生する問題に臨んでいる。

「多くの借地人には、元々無償で返すものという思いがあるようです。長年地代を払い続けてきた人に対して『出て行け』などと言うつもりはありません。しかし、地代すら払ってこなかった借地人が『借地権を買い取れ』と高飛車に言ってきた場合は、温情をかけることはありません。自分の権利と事実関係を主張するだけです」と石渡オーナーは話す。

話し合いで合意解約のほか 裁判所での和解も

借地人から「借りた土地なので無償で返したい」と言われたケースでは合意解約をしたこともある。新規の土地賃貸借契約時には契約書の取り交わしもなかったが、更地返還が約束されていた。それを伝え聞いていた借地人の相続人は更地返還を承知していたが、原状回復費用とはいえ解体費の負担は大きい。その相談を受け、無償返還ではなく、建物を買い取ることで合意解約とした。「その後、ほかの借地の返還でも、建物ごと引き取るのが恒例になりました。地主側としても、次の土地活用まで何年かかるか分からないので、建物があったほうが固定資産税を抑えられるメリットがあります」(石渡オーナー)

同様に、話し合いにより借地権の買い取りを打診されたほかのケースでは、引っ越し費用として数百万円を支払い解決するなど、今までの支払い実績も加味しながら臨機応変に対応している。

これらはスムーズにいった例だが、誠意のある話し合いができないケースもある。

現在は借地権を売却するには地主の承諾が必要だ。にもかかわらず、地主である石渡オーナーに告げることなく借地権を売りに出していたケースがあった。

ある日、不動産情報を見ていた石渡オーナーが見つけたのは、住所や特徴から見て、間違いなく石渡家の借地だったのだ。「強気に2900万円の値が付いていました。そもそも借地権が地主の許可なく売れるわけがありません。しかも高くて売れ残ったからと、仲介会社から『買いませんか』という電話がかかってきたのです。もちろん丁重に断り続けました。その後700万円でと交渉してきたので自分で借地権を買い取りました。この土地は路線価が高く、貸し駐車場や戸建て賃貸も不利な土地でした。その後、10年寝かせることになったため700万円は高かったかもしれません。しかし、設計士の提案により所有するほかのマンションと20年前に買い取っていた戸建てを解体し、土地をまとめて新たなマンションを建設しました。借家人の退去やその費用などに時間もかかり支出は大きかったですが、まとめることでようやくうまく土地を活用できたと思います」(石渡オーナー)

▲無断で借地権が2900万円で売り出されていた

また最近では、更新しないこととなった借地人から、建物買い取り請求を提起された。借地契約の終了の際、地主は借地人の申し出により建物を買い取らなければならないことと法が定めている。建物の買い取り自体は問題ないと石渡オーナーも考えていた。

しかし、借地人は、不動産鑑定による建物価格はゼロというほとんど価値のない建物に対して借地権の買い取りを主張。結局1年以上の訴訟の末、裁判所が示した内容で和解に合意した。

なお裁判所は、建物買取請求権はあくまでも建物の価格で、借地権の買い取りは認めなかった。借地人による借地権買取希望額は100万だったが、裁判官の提案する内容で和解した。石渡オーナーが支払ったのは和解金として50万円と、訴訟中の不動産鑑定費用の折半分である25万円。75万円を支払い解決に至った。「借地人は訴訟前の不動産鑑定を自己負担で行っていたので、赤字だったようです」(石渡オーナー)

こういったトラブルも多いが、「所有権だろうが借地権だろうが、きっちりやらないといけない。地主だからといって泣き寝入りするのは違うと思います」と石渡オーナーは前を向く。

このように、石渡オーナーは攻めの姿勢で不動産経営をしている。その戦う姿勢は父譲りだ。父の代では自分の家の土地の多くは底地だったため、思うような土地活用は難しかった。

そこで父は、土地収用時に得た収用金で借地権を購入。アパートを建て収入を得られるよう動いていたのだ。「確かに父は借地人に言われるまま借地権を高く買ってしまうようなところがありましたが、あの時代は訴訟に持ち込んでも結果は同じでした。あの経済状況で投資という勝負に出られたのは本当にすごいことだと思います。家族を思っての挑戦だと思うので、私はその姿勢を受け継いでいきたいと思うのです」(石渡オーナー)

_1.jpg)

▲父が借地権を購入して建てた物件

- ▲Lares-yの外観

- ▲キッチンはスライド収納になっている

人が住みたくなる間取りに 次世代につなぐ活用

所有物件では、不動産会社として得た知見から、そのエリアでしっかり客付けができる間取り、広さにこだわる。設計が複雑になっても、魅力的で住みやすい間取りにするなど工夫を欠かさない。実際に自ら図面を見て、納得したうえで設計士に依頼している。そのため、家賃は周辺相場よりも数万円ほど高く設定しても、おおむね満室を維持できている。

- ▲LaresA棟の外観

- ▲ロフトへ続く階段

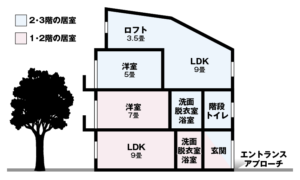

1階と2階で1戸、2階と3階で1戸の評判のいい構造(断面図)

例えば、信頼する設計士に設計を依頼したLaresA棟は、メゾネットタイプだ。1階と2階を使った部屋は、1階にリビング、2階に寝室。もう一戸は階段を上がって2階が水回り、3階が寝室とリビングという構造になっている。2階が片方の住人にとっての寝室、もう片方の住人の水回りというつくりになっており、1階に寝室をつくらない間取りだ。入居者には好評で、少しずつ家賃を上げても常に満室をキープしている。

エリアの中でも高い賃料を空室期間なく得られるよう綿密な計画を立てる傍ら、万が一の環境変化にも注意を払っている。

自分自身ではどうにもならない環境変化が起きたときでも、経営が破綻しないような基準も設けているのだ。もしも将来生活保護受給者の家賃上限まで下げたとしても、ギリギリ赤字にならないよう計算をしている。「賃貸住宅自体は、社会に必要なものです。住宅がないと困る人がたくさんいる、その点でインフラという大切な役割を担っています。もし環境変化で私たちの経営が破綻したら、地域の人が住む場所を失って困ってしまいます。だからこそ地主や借地人は、将来性を考え抜いて土地に合った建物を建てるべきなのです」(石渡オーナー)

- ▲リビング吹き抜けと小屋裏からの窓

- ▲LaresB棟の外観

今までは土地を取り戻すことに注力してきたが、今後は土地を購入するところから不動産投資をしていきたいという。こうして、まだまだ8代目の挑戦は続く。「実は、私は地主と呼ばれるのが好きではありません。わが家は農民だった歴史のほうが長いからです。私が今地主として働くのは、地主という家業を引き継いだ父の姿が、あまりにも気の毒に見えて学び始めた結果です。しかし、土地への思い入れは強い。土地は先祖から預かったものなので、なるべく生かしたい。私の考えだけで売るということはあり得ません。戦争や収用により、泣く泣く一部の土地を手放しました。私の代にはなるべく回収して、地主として活動し続けたい。次世代にバトンをつなぎたいと思っています」(石渡オーナー)

(2025年 3月号掲載)

-206x300.jpg)