<<税金面のメリットもある ここがすごいぞ登録有形文化財>>

ブランディングへの第一歩 資産価値アップ

所有物件を登録有形文化財にすることは敷居が高いと感じている家主もいるだろう。しかし、登録のメリットは単に「古いものを残す」だけにとどまらず、実は経営的な利点も大きい。

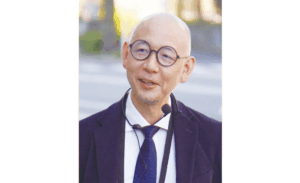

■教えてくれた人

文化庁 文化財調査官 清永洋平氏

- 旧京都府警察本部本館(文化庁京都庁舎本館)

Q1

所有物件を登録有形文化財にすることはメリットがありますか?

A1

相続税評価額が30%減、固定資産税が半額になる。

所有物件が登録有形文化財となった場合、建物の固定資産税が半額になります。あまり知られていないのですが、実は相続税評価額が建物・土地とも3割減になるのです。特に路線価が高い立地では注目です。また登録文化財に住んだり、そこで飲食をしたりという使い方に価値を感じる人も多くいます。つまり、登録自体がブランディングへの第一歩。実際に資産価値の向上事例もあります。

Q2

特別な建築物でなければ登録できないのでしょうか?

A2

築50年以上で、その建物を通して歴史と文化を説明できるほとんどの建物が登録できます。

登録条件は、原則として築50年以上で、かつ以下❶~❸のいずれかに該当するものです。

❶国土の歴史的景観に寄与しているもの(例:絵画、写真、映画、文学、歌謡などにその存在が引用されているものや、地方において広く親しまれているものなど)

❷造形の規範となっているもの(例:建造物を構成する各部の比例や意匠が優れているものなど)

❸再現することが容易でないもの(例:建設する際に再用された技術や技能の水準が高いものなど)

築50年以上の建物はいずれかの項目に当てはまることがほとんどなので、市町村の文化財担当窓口を通して、必要な資料を提出すれば登録できるケースが大多数です。ただし、建物の過半が大きく改変され、上記の基準で評価できない場合は不可です。

築50年以上の建物は

登録できる可能性がある

Q3

登録したら修繕などに大きな影響が出るのではと不安です。

A3

内装工事は届け出も要りません。

登録文化財は使いながら残すのがコンセプト。文化庁の許可は必要ありません。特に内装の修繕は届け出も不要です。外観についても、改修範囲が道などから見える(望見できる)範囲で垂直投影面積(立面積)の4分の1を超える場合は届け出をしてもらう程度です。維持・修繕行為であれば、届け出は不要です。外観を大きく現代風にしたいような場合でなければ、これまで通りの使用が可能です。

使いながら残すのがコンセプト

内装の修繕には届け出不要

Q4

登録の手順を教えてください。

A4

登記の確認、書類の作成を経て必要な資料を提出してください。

必ず登記の確認が必要になります。所有権が明確になっており、所有者の同意を得てから登録するのがルールです。

インターネットで公開している項目の書類を作成・提出してもらった後、審査を経て登録となります。書類の内容は間取り図やその建物の歴史、文化的な側面を記入し、写真を添えるものです。市町村の文化財窓口に相談したうえで書類作成を専門家に依頼すると、登録手続きがスムーズです。専門家の例としては「地域に眠る歴史的文化遺産を発見、保存、活用し、まちづくりに生かす能力を持った人材」である「ヘリテージマネージャー」がいます。

(2025年8月号掲載)

関連記事↓

かつては時代の最先端だった築90年の長屋

-300x184.png)